Das erste Advent-Wochenende 2017 verbrachten wir auf der Fisch & Reptil in Sindelfingen. Ich war kaum durch das Menschengetümmel bis zum Aqualog-animalbook-Stand vorgedrungen, als mich schon mit dem typisch verschmitzten Lächeln Günther Schau (Zierfischzüchterei Schau) begrüßte. Wir kennen uns schon lange. Günther hatte einen Karton in seinen Händen und überreichte ihn mir mit der Bitte, den Inhalt in Ehren zu halten. Der Inhalt bestand aus alten Aquarienzeitschriften, darunter einige Hefte der Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde aus dem Jahr 1927. Natürlich, lieber Günther, halte ich die in Ehren! Und nochmal vielen Dank!

Wie es der Zufall so will, ist unter den Wochenschriften auch Heft 52 vom 27. Dezember 1927. Da die alten Schätzchen doch ziemlich mitgenommen sind, scanne ich sie zum Lesen ein. Denn der Inhalt ist natürlich heute noch so lesenswert wie damals, auch wenn wir bis heute natürlich mehr Erkenntnisse sammeln konnten.

Für alle Interessierten haben wir die PDF des gesamten Heftes in der Aqualog-Datenbank „wissenschaftliche Texte“ zur Einsicht eingestellt: https://www.aqualog.de/news-bookazine/wissenschaftliche-texte/

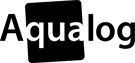

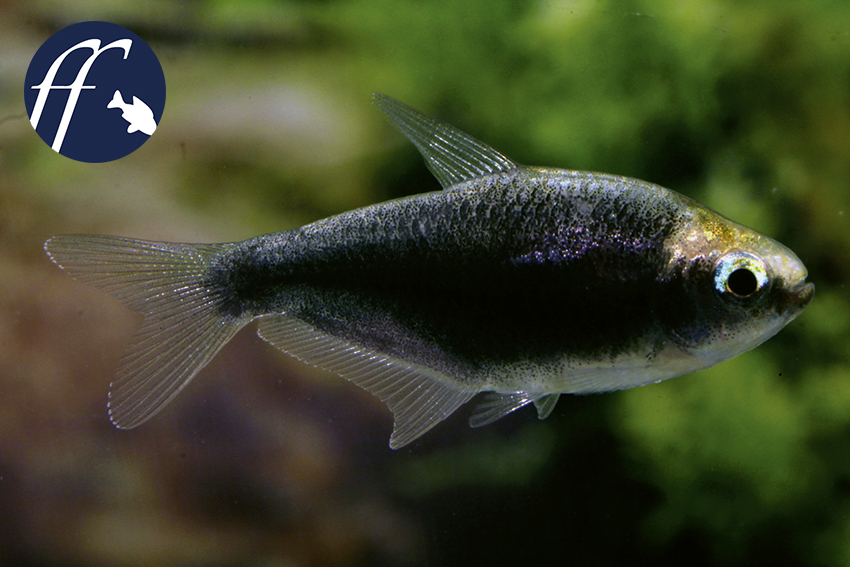

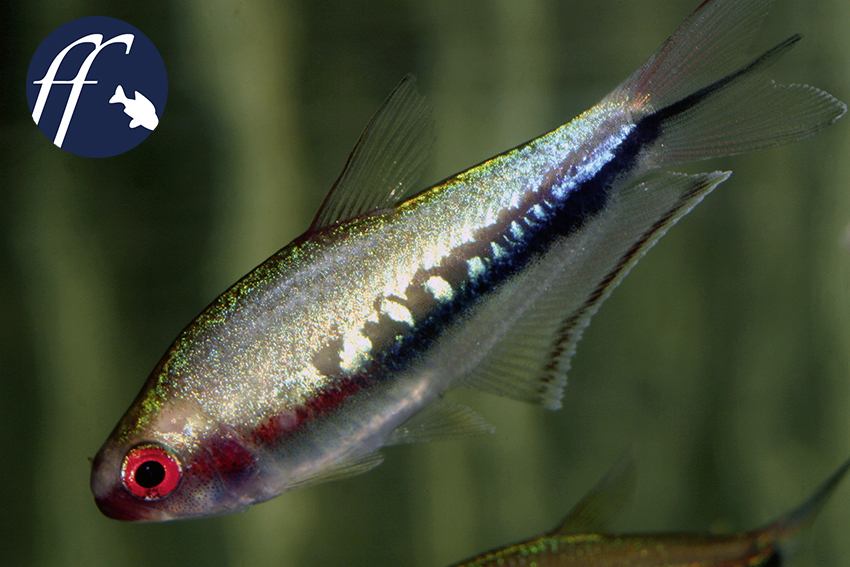

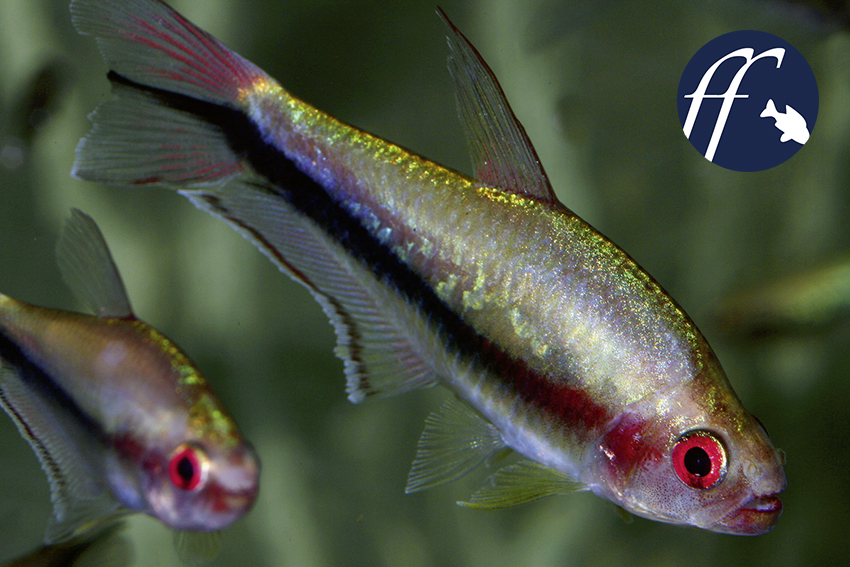

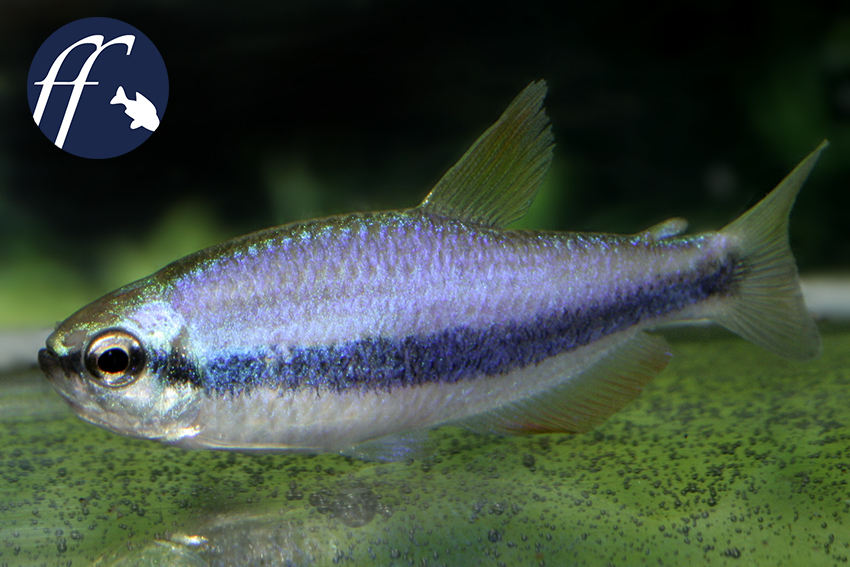

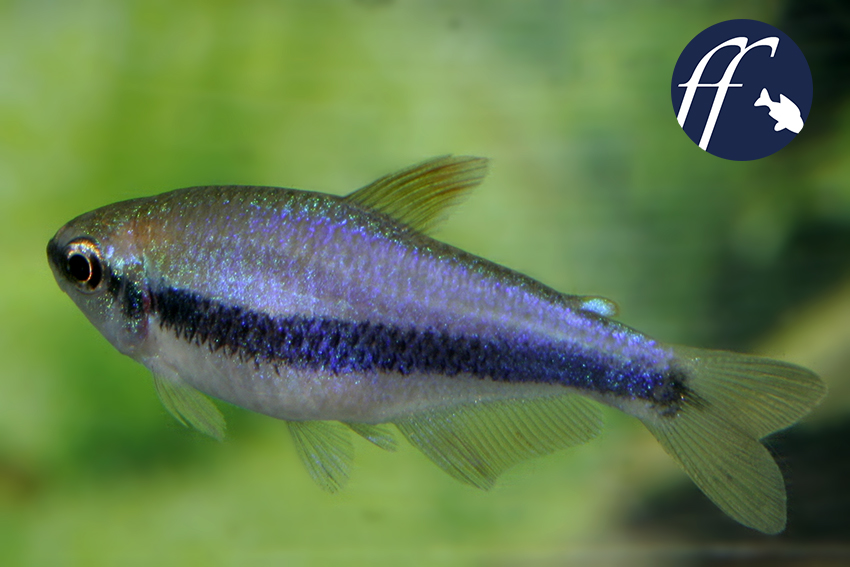

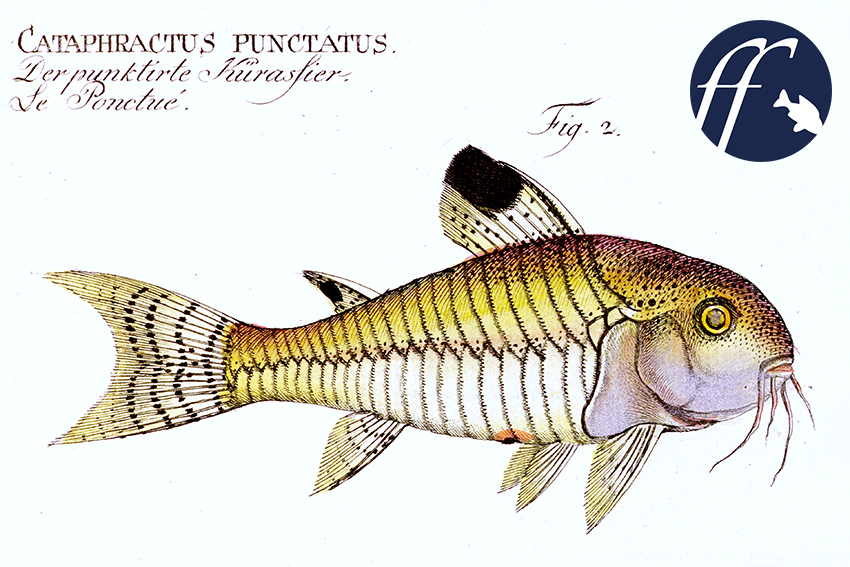

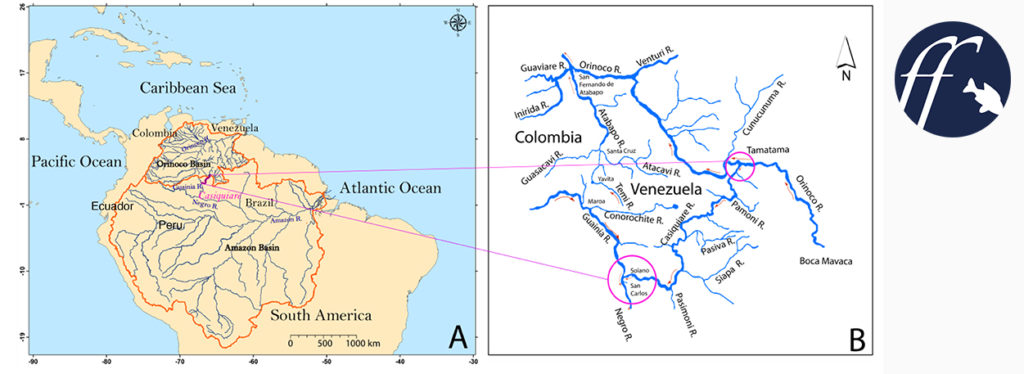

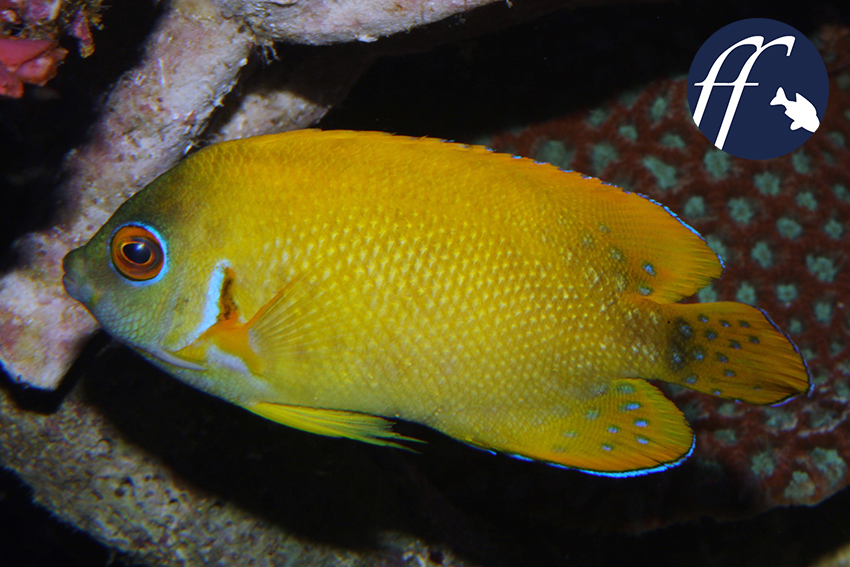

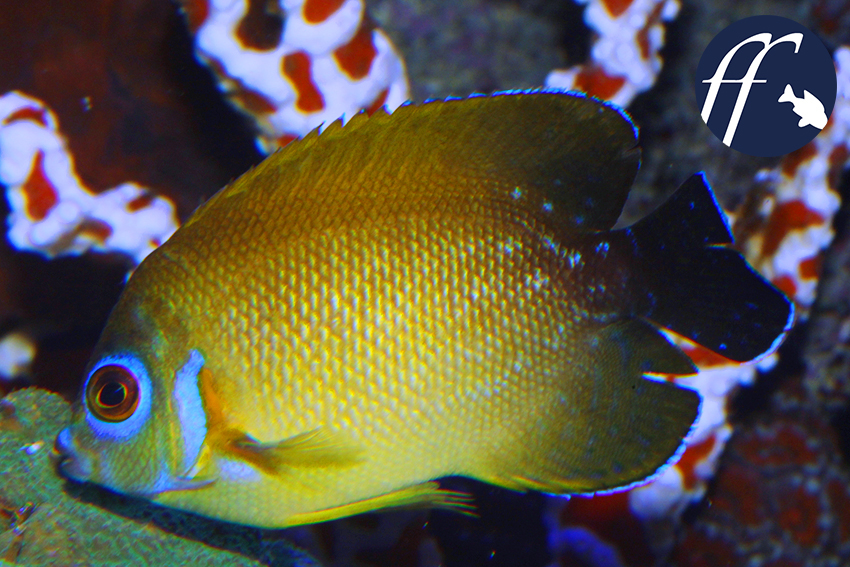

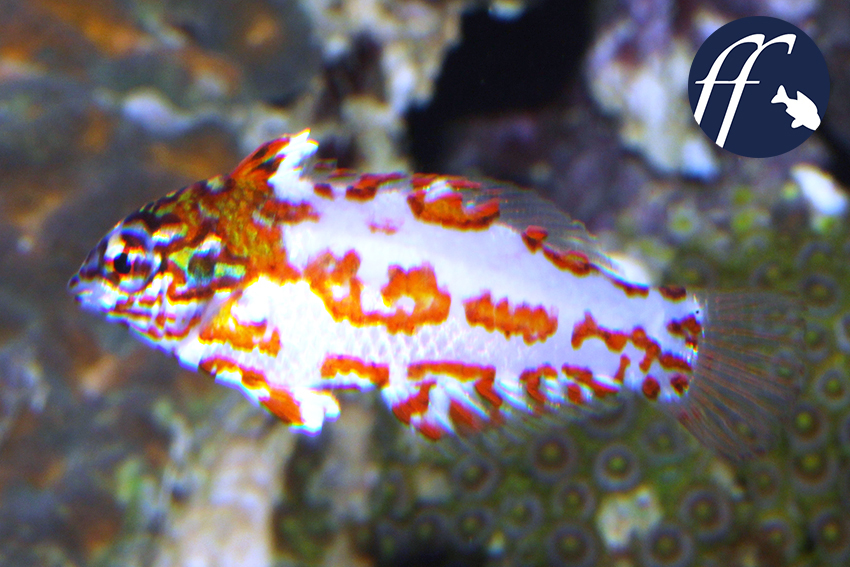

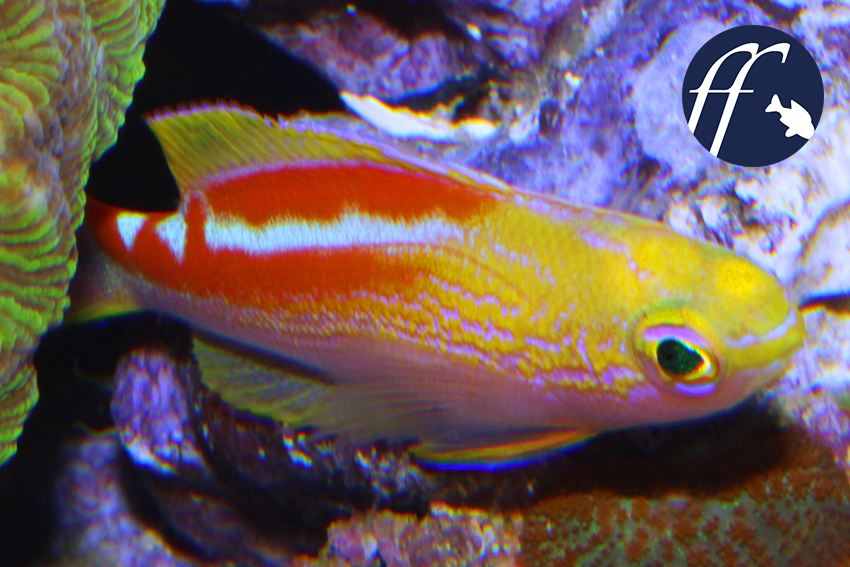

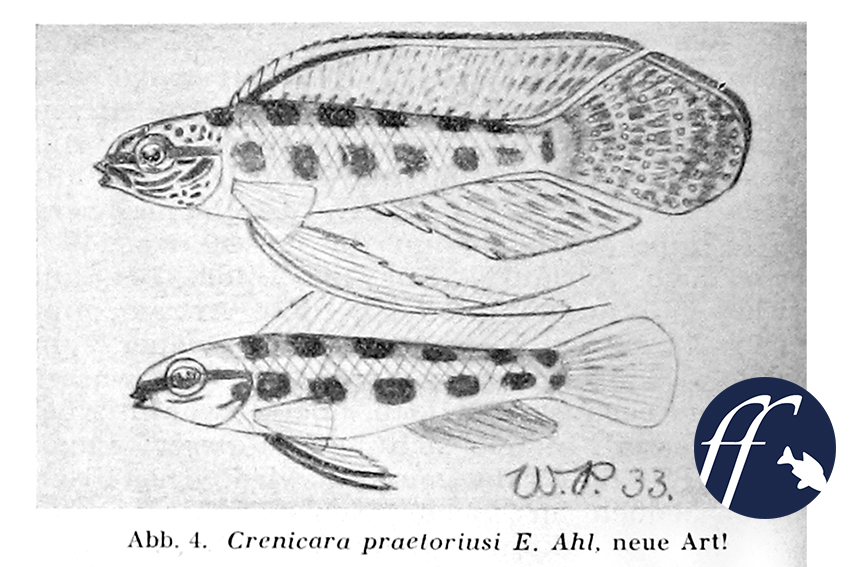

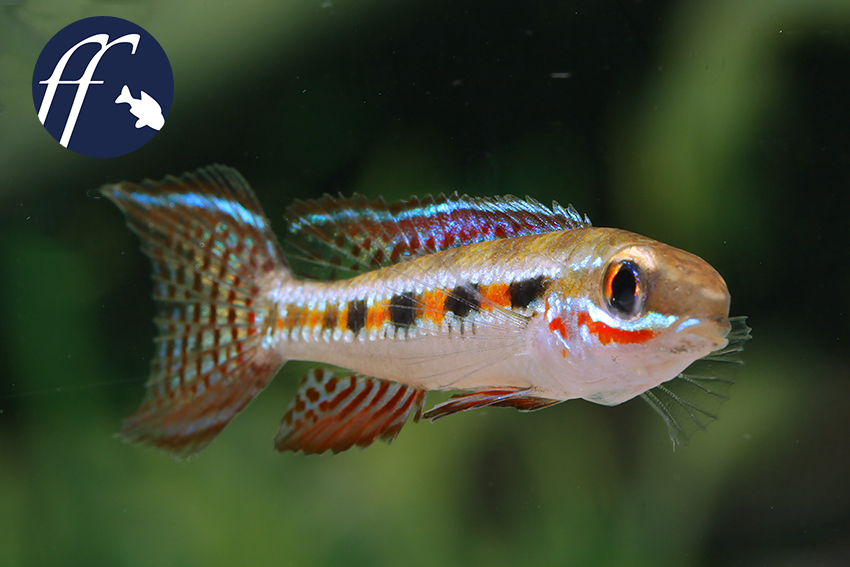

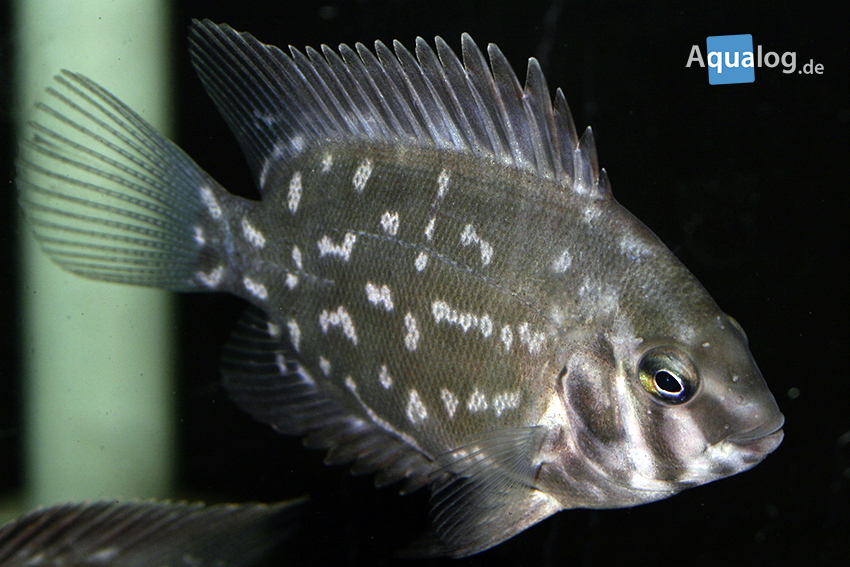

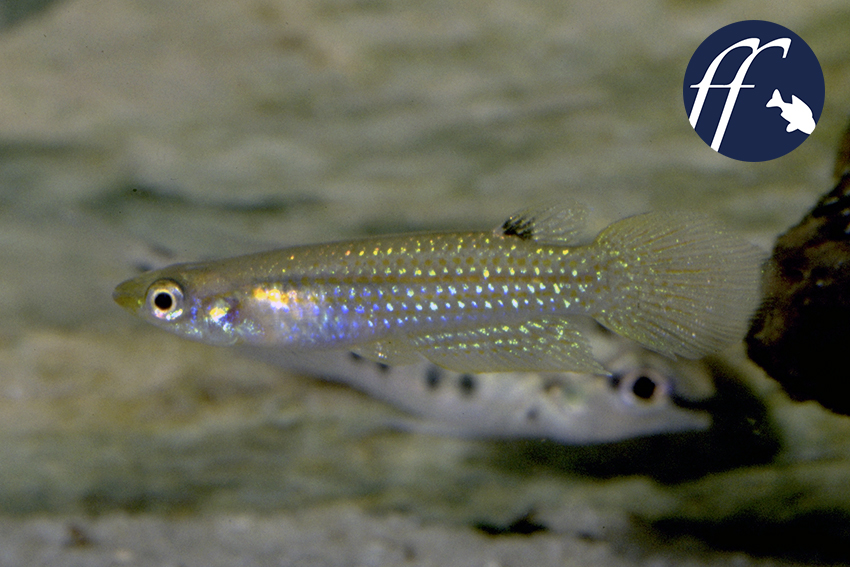

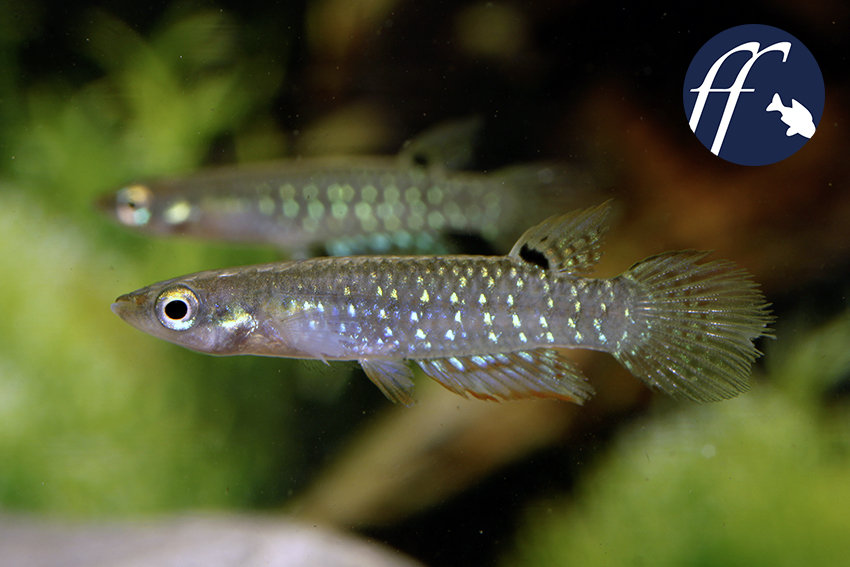

Der Aufmacher von Heft 52 1927 behandelt den Madrashechtling, damals als Panchax parvus bezeichnet. Bis heute besteht bezüglich der Identität der Zwerghechtlinge Südindiens und Sri Lankas Uneinigkeit unter den damit beschäftigten Wissenschaftlern und Aquarianern. Formell beschrieben sind Aplocheilus blockii, A. parvus und A. kirchmayeri. Alle kommen im Süden des Subkontinents vor, A. blockii in Kerala und weiter östlich bis Madras, A. parvus auf Sri Lanka und A. kirchmayeri in Goa. In allen Habitaten müssen sich die Zwerge gegen ihrer größeren Gattungsgenossen durchsetzen. Auf dem Festland sind es die verschiedenen Populationen des Streifenhechtlings, A. lineatus, auf Sri Lanka A. dayi und A. werneri. Warum der Gemeine Hechtling, A. panchax, der sonst so weit verbreitet und anpassungsfähig ist, im Süden Indiens fehlt, ist unklar. Seine Verbreitungsgrenze liegt an der indischen Südostküste etwa dort, wo die Koromandelküste beginnt.

Hier der Original-Bericht von Leopold Beyer aus Wien aus dem Jahr 1927:

„Im Spätsommer vorigen Jahres konnte ich unter anderen Haplochilen auch ein Paar des grünen Haplochilus, häufiger Madraskärpfling, auch Zwergkärpfling (parvus lat. = klein), genannt, erwerben, von dessen Farbenpracht ich derart entzückt war, daß ich den Entschluß faßte, mich in Zukunft hauptsächlich mit der Zucht und Pflege dieses überaus schönen Haplochilen zu befassen. Er ist nur, wie alle aus dem Wunderlande Ostindien stammenden Aquarienfische, ziemlich wärmebedürftig.

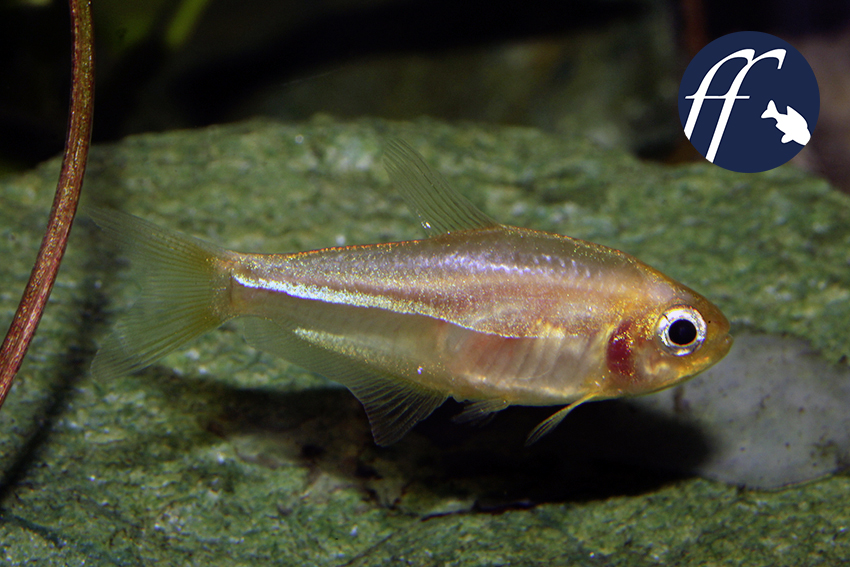

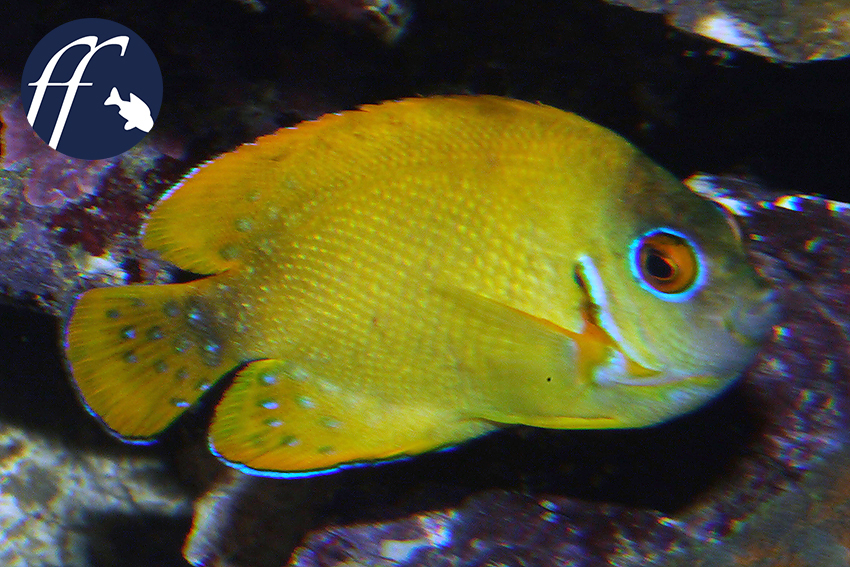

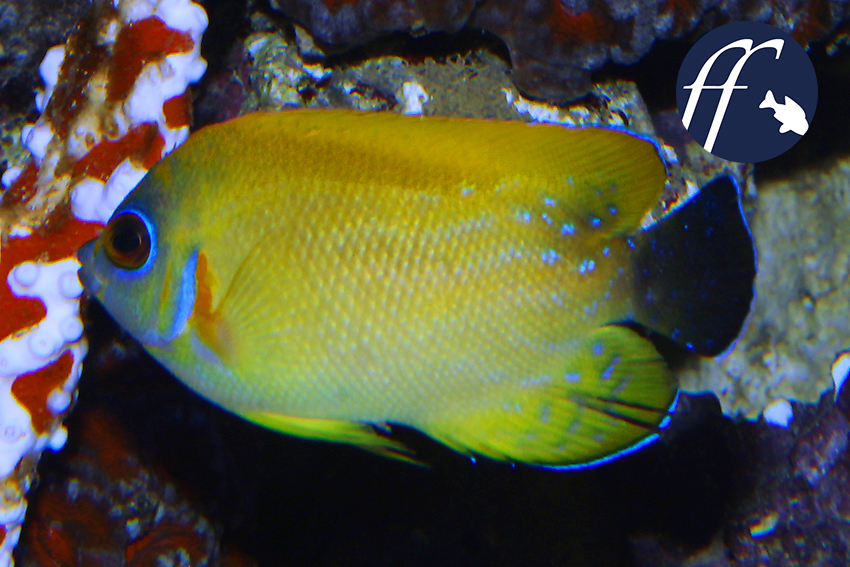

Ich schritt zu einer möglichst naturgetreuen Einrichtung des Behälters: Ein größeres Becken war bald zur Stelle. Die Bodenschicht, welche aus gewaschenem Sande bestand, wurde eingebracht und nach der Lichtseite zu beträchtlich erhöht. Diese Stelle wurde mit einigen Cryptocorynen, sowie mit den beiden Ambuliaarten und mit der als Neuheit bezeichneten reizenden Blyxa echinospera, die mit ihren seidengrünen, dünnen Blättchen sich prächtig ausnimmt, bepflanzt. Der übrige Teil des Behälters blieb pflanzenfrei, um den Tieren einigermaßen Gelegenheit zum Ausschwimmen zu geben. Das so eingerichtete Heim wurde alsbald von meinen Lieblingen bezogen. Scheinbar gefiel es ihnen vortrefflich, denn die durch den weiten Transport ziemlich mitgenommenen Fischchen (die Sendung stammte aus Berlin), die anfänglich noch blaß und scheu waren, änderten alsbald ihre Farbe, so daß das herrliche, wie mit tausend goldenen Pünktchen übersäte, flimmernde Farbenkleid erst so recht zur Geltung kam.

Die zuerst verschmähten Futtertiere, wie Daphnien, Tubifex usw. wurden jetzt mit lebhaftestem Appetit verzehrt. Selbstverständlich ist, daß ich die Temperatur der Heimat der Tiere gemäß stets auf etwa 25°C hielt und der Behälter so zur Aufstellung gelangte, daß er möglichst viel Sonne erhielt. Würde diesem Fisch überall soviel Sorgfalt entgegengebracht werden wie bei mir, würden die vielen Klagen über starke Degeneration der Tiere gar bald ein Ende haben. Diese ist meiner Ansicht nach nur darauf zurückzuführen, daß man die Tiere bei viel zu niederen Temperaturen hält, wodurch deren Organismus unglaublich geschwächt wird.

Wie schon die sehr weit nach hinten gestellte Rückenflosse zeigt, ist der Madraskärpfling, wie die meisten anderen Haplochilen, ein ausgesprochener Oberflächenfisch, der aufgescheucht wohl für einige Zeit tiefere Wasserschichten aufsucht, wohin er, nebenbei bemerkt, auch dem Futter folgt, jedoch bald wieder zum Wasserspiegel zurückkehrt. Meine Tiere hielten sich mit Vorliebe in dem Dickicht der üppig wuchernden Riccia auf, und nur ein besonderer Anlaß konnte sie dazu bewegen, diesen Lieblingsplatz zu verlassen.

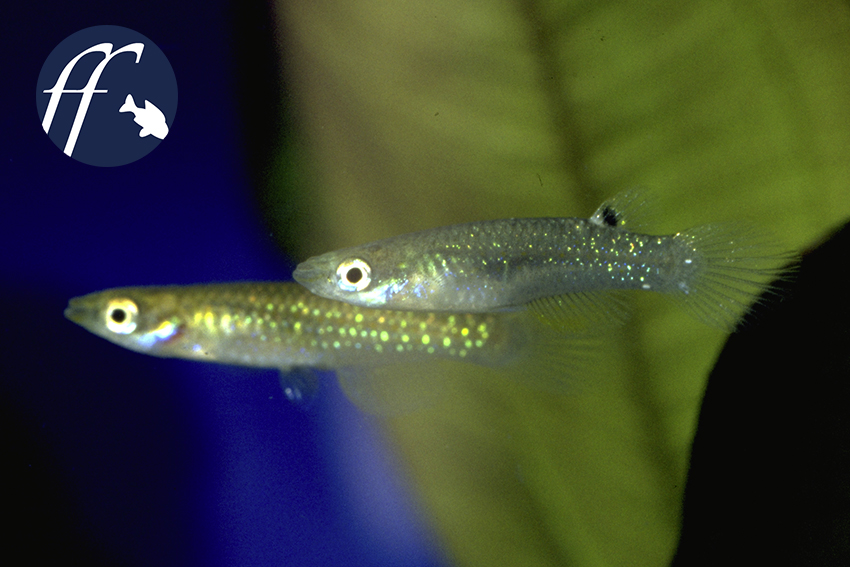

Als in den letzten Tagen des Februar die langersehnte Frühlingssonne in das Becken meiner Lieblinge zu scheinen begann, war es mit der erbaulichen Ruhe der Haplochilen vorbei, denn auch sie wollten Frühling feiern. Das Weibchen, dessen Leibesumfang von Tag zu Tag sichtlich zunahm, wurde ständig von dem in den leuchtendsten Farben erstrahlenden Männchen verfolgt. Kein Hindernis konnte letzteres von seinem reizenden Liebeswerben abhalten, keine Pflanze war dicht genug, um das Weibchen vor dem manchmal stürmisch werdenden Gesellen zu beschützen.

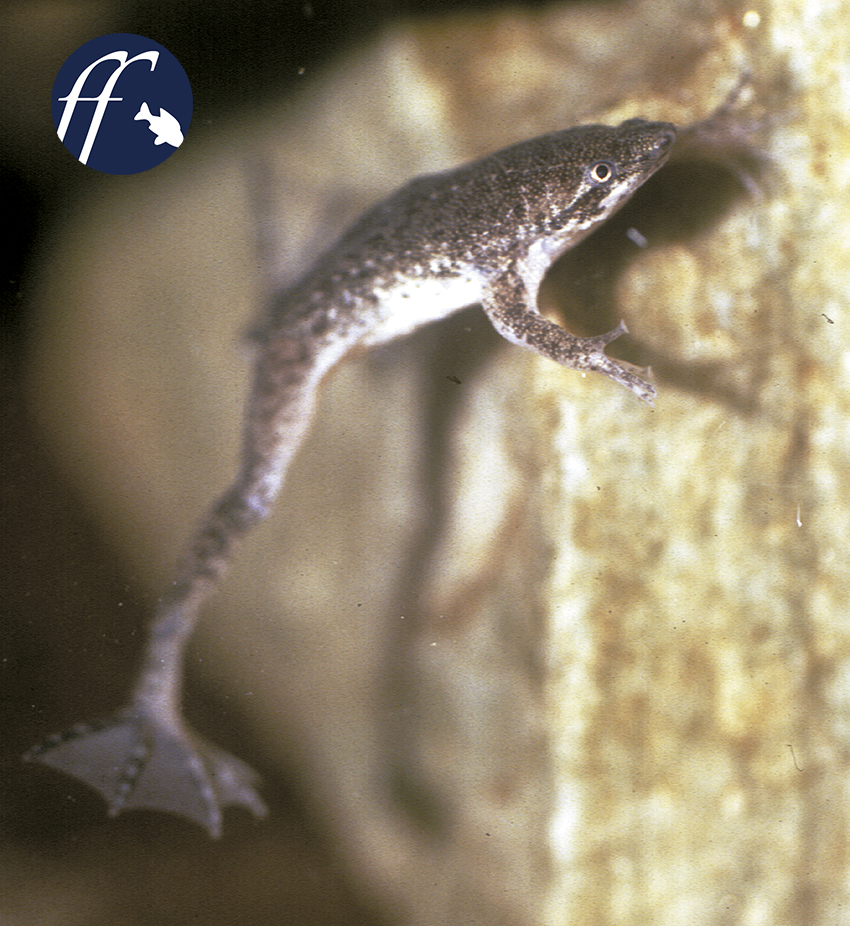

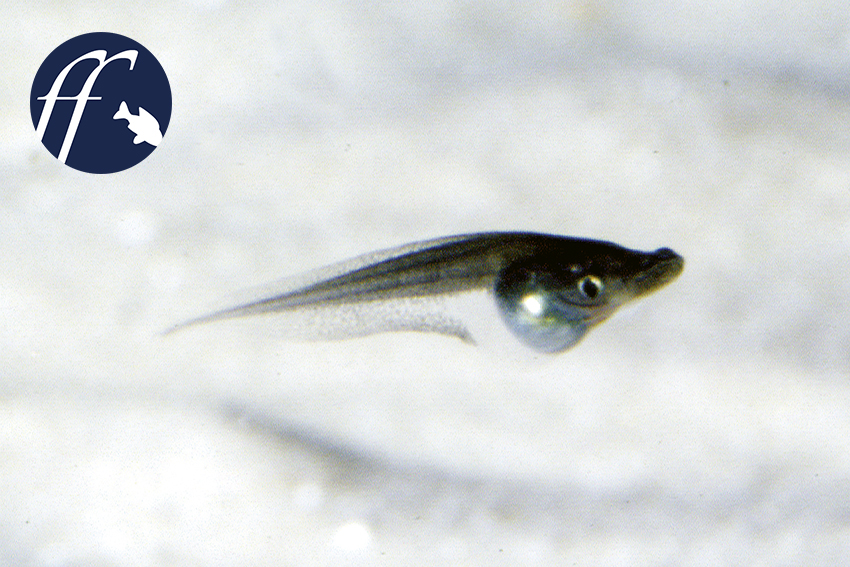

Ueberall wurde es aufgestöbert und vor ihm ein feines Liebestänzchen aufgeführt. Das Weibchen jedoch schien hiervon nicht sehr erbaut zu sein. Es zog sich meist bei Annäherung des Männchens in die Pflanzen zurück, oder aber es griff dieses, wie ich einigemale beobachten konnte, direkt an. Als einige Tage verstrichen waren, sah ich mir wieder einmal meine Pfleglinge genauer an, und siehe da, das Weibchen schien nun doch seinen Eigensinn gelassen zu haben. Willig folgte es dem mit eigentümlich tänzelnden Bewegungen lockenden Männchen in das Ricciadickicht. Hier schmiegten sich die beiden Tiere unter Vibrieren des ganzen Körpers eng aneinander. Ein jäher Ruck, und der austretende Laich wurde in die Schwimmpflanzen geschleudert. Derselbe blieb vom Männchen ziemlich unbehelligt, während das Weibchen sich hie und da mit sichtlichem Wohlbehagen ein Ei zu Gemüte führte. Da sich das Laichgeschäft der meisten Haplochilen über mehrere Tage hinzieht, beließ ich das Zuchtpaar im gleichen Behälter und suchte nur von Zeit zu Zeit die Pflanzen nach Laich ab. Dieser war glasklar (verpilzte Eier konnte ich nicht bemerken) und hatte die Größe eines Mohnkörnchens. Ich übertrug ihn samt den unmittelbar anhaftenden Pflanzen, die mit ihm förmlich gespickt waren, in ein kleines Aquarium mit niederem Wasserstande, in welchem sich die weitere Entwicklung desselben vollziehen sollte. Als ich nach einigen Tagen Nachschau hielt, konnte ich bereits einige winzige Jungfischchen feststellen. Doch ich sollte nicht das Glück haben, diese aufzuziehen und Besitzer eines Schwarmes prächtiger Madraskärpflinge zu werden. Infolge Raummangels mußte ich einige inzwischen eingetroffene, ziemlich seltene Fische in genanntem Behälter unterbringen. Das Schicksal der kleinen Madraskärpflinge war somit besiegelt.

Der Madraskärpfling hat nach der neuen Systematik der Zahnkarpfen Panchax parvus Raj zu heißen. Er ist einer unserer schönsten Aquarienfische, stellt an den Pfleger nicht allzu große Ansprüche und macht die aufgewandte Mühe durch seine leichte Züchtbarkeit und vor allem durch seine wunderbare Farbenpracht (siehe Wenzels Bibliothek Nr. 16) wett.“

Was vor 95 Jahren als selbstverständliches Wissen bei den Aquarienfreunden vorausgesetzt werden konnte, bedarf heutzutage der Erläuterung. Als „Haplochilen“ bezeichnete man damals Killifische. Die Bezeichnung geht auf den für die ersten importierten Arten (das waren Hechtlinge und Reiskärpflinge) verwendeten Gattungsnamen „Haplochilus“ zurück; dabei handelt es sich um eine ungültige „Verschlimmbesserung“ des von John McClelland 1838 aufgestellten Gattungsnamens Aplocheilus durch Louis Agassiz im Jahr 1846. Der von Herrn Beyer verwendete Gattungsname Panchax wurde 1846 von Cuvier & Valenciennes begründet, er gilt heute als Synonym zu Aplocheilus.

Unter Ostindien verstand man damals auch etwas anderes als heute. Der Madras-Hechtling stammt aus dem Süden Indiens. Aber der Herr Beyer meinte nicht den Osten des indischen Subkontinents, sondern das Gegenstück zu „Westindien“ (also der Karibik), „Ostindien“ meinte also ganz allgemein die tropischen Regionen Asiens.

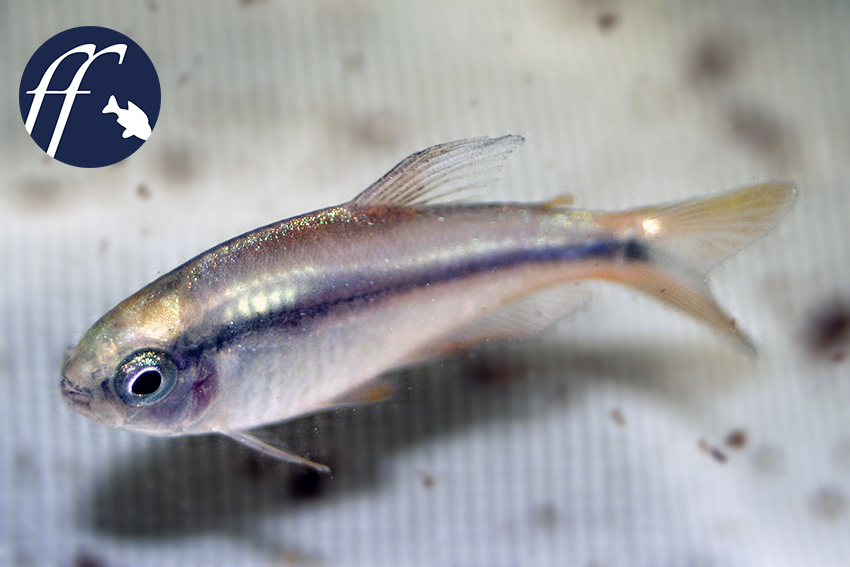

Unter einem „größeren“ Becken verstand er ein 15-20 Liter fassendes Aquarium. Für die Pflege und Zucht derart kleiner Fische wie des Madrashechtlings, der ja nur 2-3, maximal 4 cm lang wird, sind wesentlich größere Aquarien auch heutzutage wenig geeignet, da die Fischzwerge sich dort der Kontrolle entziehen und schlicht untergehen.

Was man auch bedenken sollte: Aquaristik war damals noch weitgehend stromfrei. Es gab bereits elektrische Heizer, aber es wurden nach wie vor Gasheizer und Krudeheizer (bei letzteren heizte man mit glühenden Kohlen, bei ersteren mit einer Art Bunsenbrenner, beides war unter dem Aquarium angebracht) eingesetzt. Filter und Belüfter? So etwas nutzte man kaum, wenn, dann wurden sie an den Wasserhahn angeschlossen und mit Wasserdurchlauf betrieben. Und Aquarienbeleuchtung war fast völlig unbekannt, dazu nutzte man das Sonnenlicht, das Aquarium musste eben geschickt an einem Fenster platziert werden.

So war das also in den 1920ern. Welchen aquaristischen Stellenwert hat der Madrashechtling heute? Leider kaum einen. So kleine Fische sind und bleiben Fische für Spezialisten, die sich der Mühe unterziehen, sie in einem kleinen Artenaquarium oder sparsam besetzten Gesellschaftsbecken mit anderen Zwergarten zu pflegen. In normalen Zoofachgeschäften sind die dort scheuen und blassen Tierchen Ladenhüter. Aber jeder Aquarianer, der Madrashechtlinge einmal hatte, wird sie immer wieder gerne pflegen.

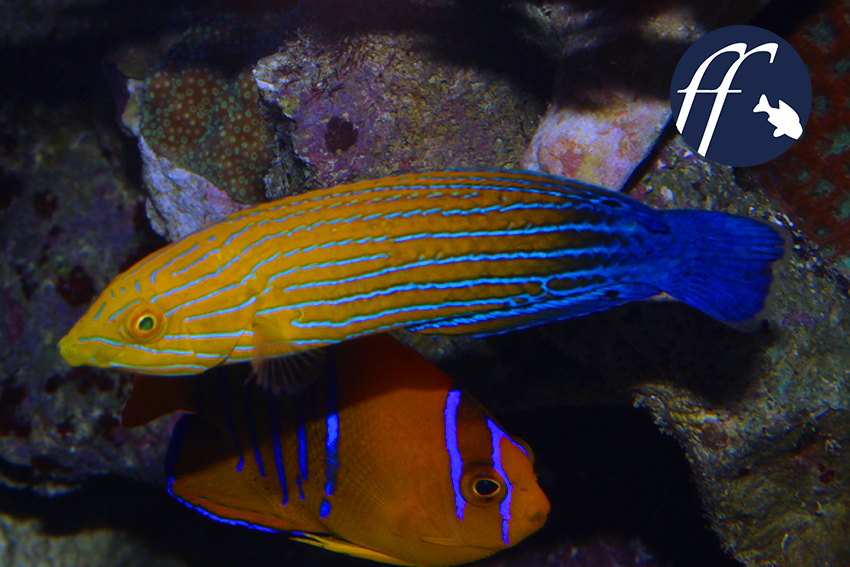

Ich las das erste Mal von den Tieren in einem meiner ersten Aquarienbücher. Das Buch war von Hans Frey und hieß „Aquarienpraxis kurz gefasst“. Das war 1972. Im Zooladen bin ich dem Madrashechtling nie begegnet, obwohl ich danach suchte. Das erste Mal gesehen habe ich das herrliche Fischchen 1998 bei meiner ersten Indienreise auf der Farm von Deepak Nopany in Kalkutta, Exporteur und Inhaber der Firma „East India Aquariums“.

Gerade habe ich wieder Madrashechtlinge schwimmen, die mein alter Freund Deepak Aquarium Glaser bei einem Import aus Indien mitschickte. Sie gehören einfach zu den Arten, für die ich immer irgendwo ein Becken freimache, wenn wir uns begegnen.

Frank Schäfer

Anzeige