Vergangene Woche waren die lebenden Fossilien, altertümliche Fische mit Lungenatmung, derben Schuppen und gliedmaßenartigen Flossen oder Flossenstielen Gegenstand der Betrachtung. Keine der heute noch existierenden Arten zeigt eine ernsthafte Tendenz zu Landgängen, sie geben also keine Antwort auf die Frage, warum die Fische einst an Land gingen. Geben uns vielleicht moderne Fischarten eine Antwort?

Unter den in Mitteleuropa heimischen Fischarten gibt es nur eine, die mit einiger Regelmäßigkeit über Land wandert, nämlich den Aal, Anguilla anguilla. Sein schlangenförmiger Körper kann an Land genau so eingesetzt werden, wie es die Repilien tun: schlängelnd. Der Aal wandert nur dann über Land, wenn es nass ist. Er tut es auf seinen Wanderungen; bekanntlich laichen die Aale im Meer. Die jungen Aale wandern ins Süßwasser ein, bleiben dort einige Jahre oder Jahrzehnte und wandern anschließend wieder ins Meer zurück. Während der Wanderungen werden auch abgeschlossene Gewässer, also solche ohne Zu- oder Abfluss besiedelt. Das geht logischerweise nur auf dem Landweg. Dass Aale das können, ist unbestritten und offensichtlich, wie sie dabei allerdings die Gewässer finden, völlig unbekannt. Es muss einen geheimnisvollen Sinn geben, der die Fische Wasser finden lässt. Die Sterberate bei dem Versuch auf gut Glück über Land zu gehen, bis ein Gewässer erreicht ist, wäre sonst ungeheuer hoch. Wasserfrösche (Pelophylax) verfügen ebenfalls über diesen geheimnisvollen Wasserortungs-Sinn. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es sich bei diesem Sinnesorgan um eine Möglichkeit der Tiere handelt, das Magnetfeld der Erde wahrzunehmen (Magnetsinn); aber wie das funktioniert, ist noch unerforscht.

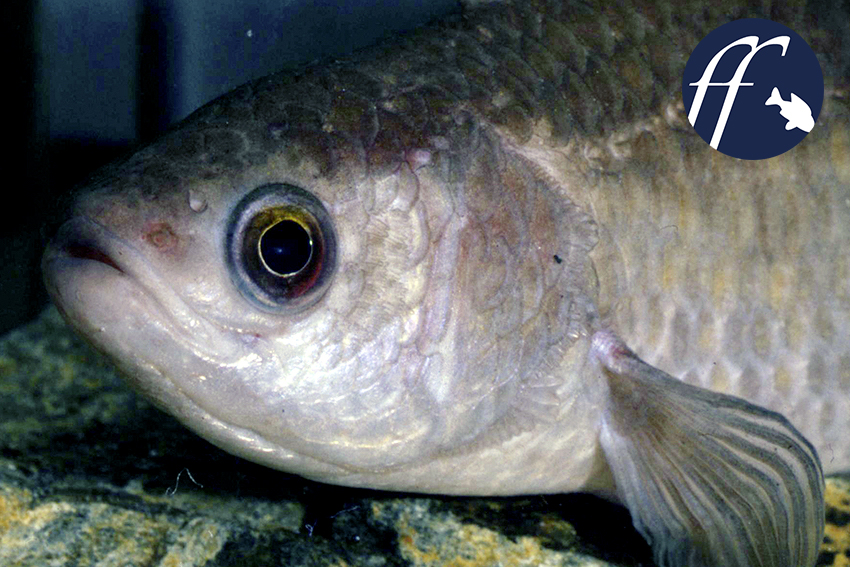

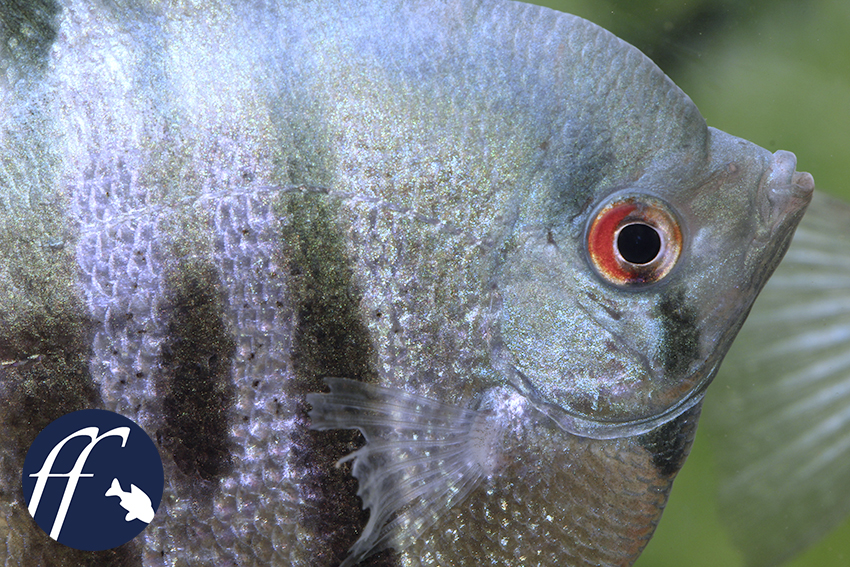

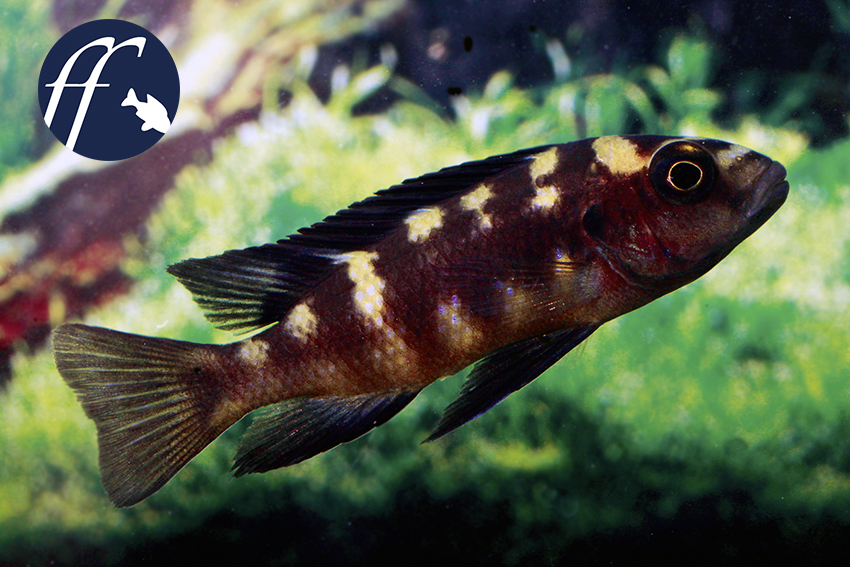

Die Besiedlung und Erschließung neuer Lebensräume ist also wohl ganz grundsätzlich die Antwort auf die Frage, warum Fische an Land gingen. Darin können sie, sehr zum Leidwesen des Menschen, ziemlich erfolgreich sein. Die bekanntesten Landgänger dieses Typs unter den Fischen sind die Kletterbarsche (Anabas) Asiens, enge Verwandte aus Afrika (Ctenopoma gabonense, C. multispine, C. nigropannosum, C. pellegrinii) tun es ebenso. Diese Fische haben ein Hilfsatmungorgan (Labyrinth genannt), mit dessen Hilfe sie atmosphärische Luft veratmen. Sie ertrinken sogar, wenn man sie daran hindert regelmäßig an der Wasseroberfläche Luft zu schöpfen. Während des Landganges spreizen diese Fische ihre Kiemendeckel weit ab; am unteren Ende der Kiemendeckel sind Stacheln, die als Widerlager dienen, ähnlich wie Spikes an den Schuhen von Leichtathleten. Kletterbarsche krümmen den Körper beim Laufen S-förmig, die Stachelstrahlen der Afterflosse schieben beim Seitenwechsel das Tier sehr effektiv nach vorn. Fängt man Kletterbarsche mit einem Netz aus sehr feinen Maschen (was sich empfiehlt, da sie sich in groben Maschen heillos verheddern können) aus einem Aquarium, so klettern sie oft wieselflink wieder aus dem Kescher heraus.

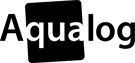

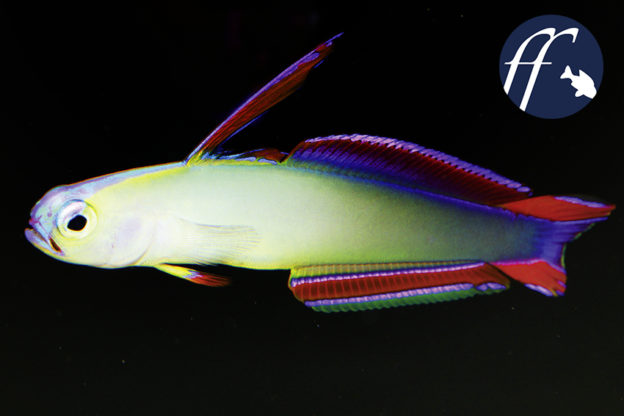

Kletterbarsche besiedeln auf diese Art und Weise sehr effektiv stehende Gewässer aller Art und gehören dort zu den sehr häufigen und weit verbreiteten Fischen. Der Trieb, neue Gewässer zu besiedeln, ist bei diesen Arten enorm. Während eines Hochwassers in Kalkutta, das nur wenige Tage dauerte, wurden die Straßen überflutet. Als das Wasser zurückging, konnte man im abfließenden Wasser Kletterbarsche fangen! Andere Arten, nämlich Schlangenkopffische (Channa) und Kiemensackwelse, (Clarias) wandern auf ganz ähnliche Art und Weise über Land. Beide Gattungen verfügen ebenfalls über Luftatmungsorgane. Schlangenkopffische laufen, indem sie ihre breiten Brustflossen zum Abstützen verwenden, Kiemensackwelse benutzen dazu ihre kräftigen Brustflossenstacheln. Ansonsten schlängeln beide Gruppen während des Landgangs. In vielen Teilen der Welt wurden Schlangenkopffische und Kiemensackwelse als Speisefische ausgesetzt. Sie haben ein schmackhaftes Fleisch, erreichen eine ordentliche Größe (je nach Art zwischen 15 cm und gut einem Meter) und bleiben aufgrund ihrer Hilfsatmung lange am Leben, was ihre frische Vermarktung in heißen Landern sehr erleichtert. Aber beide Gruppen sind (übrigens ebenso wie Aale und Kletterbarsche) reine Fleischfresser. Und dank ihrer Fähigkeit, über Land zu gehen, bleiben sie nicht dort, wo man sie aussetzt. So sind heute Schlangenkopffische und Kiemensackwelse gefürchtete invasive Arten geworden, deren teils rasante Ausbreitung zum Aussterben vieler wasserlebender Kleintiere führt.

An Land frisst keine der bisher genannten Arten. Soweit man weiß können sie das auch gar nicht. Für Fische ist es sehr kompliziert, an Land überhaupt Beute zu finden. Die Sinnesorgane der Fische taugen nicht dafür, sie sind dafür gemacht, unter Wasser zu funktionieren. Man muss bezweifeln, dass die genannten Fische an Land viel sehen, der Gesichtssinn ist bei ihnen auch unter Wasser ohne große Bedeutung. Erblindete Exemplare sind jedenfalls gegenüber sehenden Artgenossen nicht sonderlich im Nachteil und überleben ganz gut. Die elektrischen und Seitenlinien-Organe funktionieren an Land nicht, ebenso ist der Geruchsinn an der Luft eingeschränkt. Immerhin können Aale unter Wasser noch Verdünnungen riechen, die einem Tropfen einer riechenden Substanz auf die Gesamtwassermenge des Bodensees verteilt entspricht! Und dann ist da noch das Problem, wie ein Fisch an Land eine potentielle Beute überhaupt verschlingen soll. Unter Wasser geht das mit Saugschnappen, aber Luft ist viel weniger – 800 mal weniger! – zäh als Wasser, da ist es kaum möglich, genug Saugwirkung durch Maulaufreißen zu erzeugen.

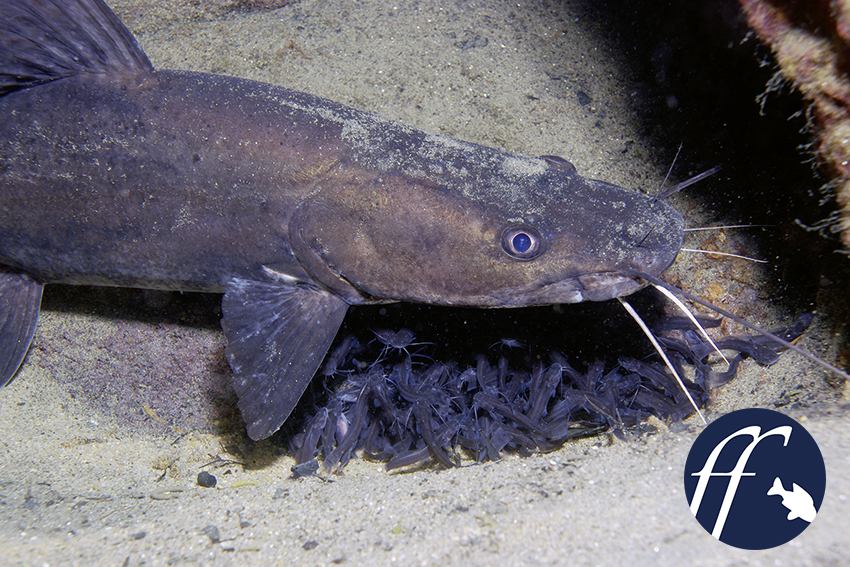

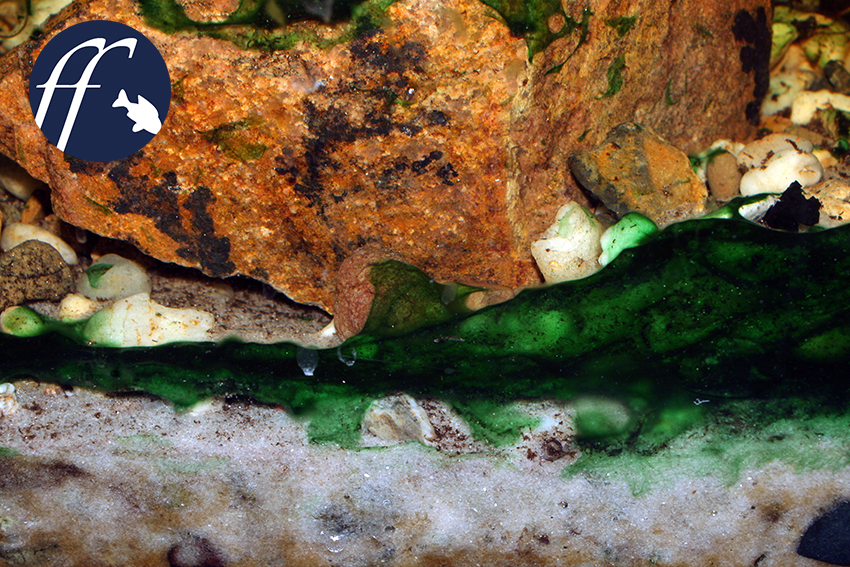

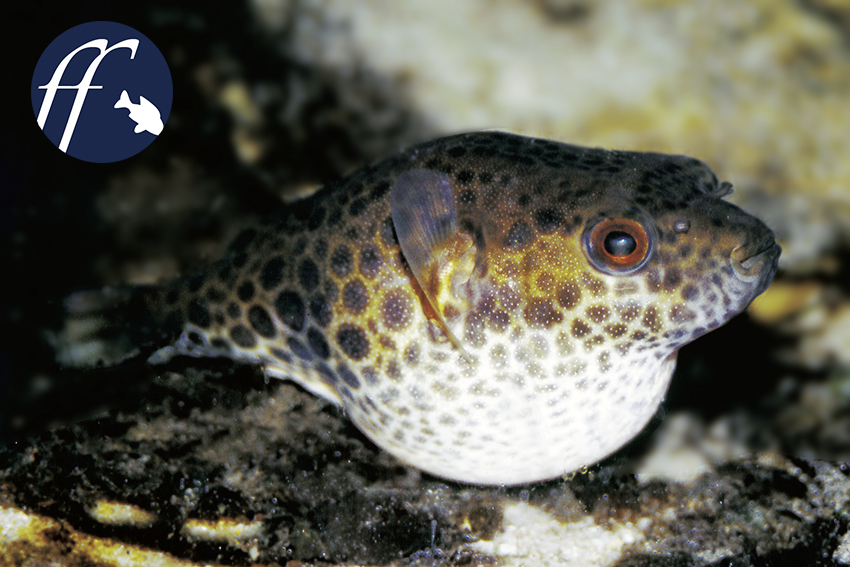

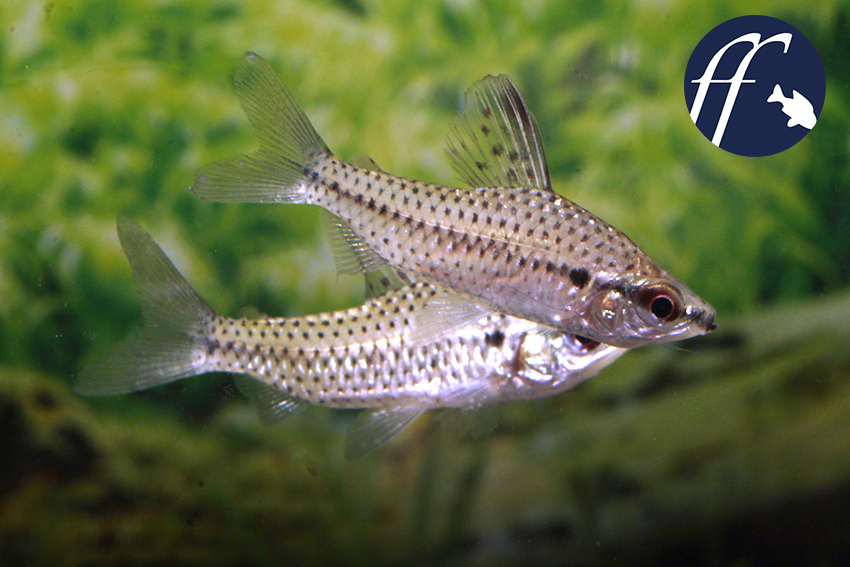

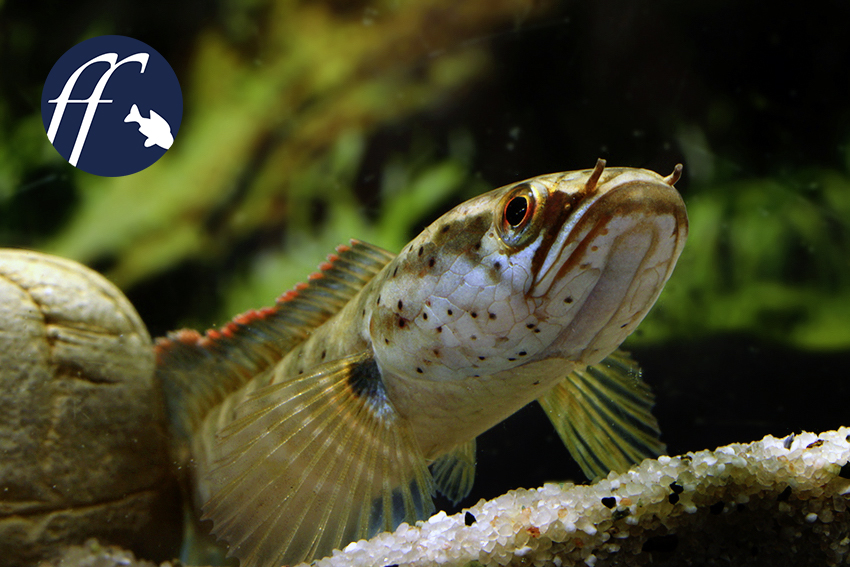

Und doch: es gibt einen sehr speziellen Kiemensackwels, der es fertigbringt, an Land zu jagen! Er heißt Channalabes apus. Der Körper dieser sehr besonderen, etwa 20-30 cm langen Art ist aalförmig. C. apus stammt aus dem Kongo. Er lebt oft an Bachufern, aber auch in nassem Laub am Gewässerrand. Seine Nahrung besteht vorwiegend aus Insekten, meist Landinsekten. Lange Zeit dachte man, er fräße diese Tiere, wenn sie ins Wasser fallen und ertrinken, aber eine belgische Forschergruppe konnte zeigen, dass Channalabes aktiv an Land jagt! Für Einzelheiten siehe http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7086/full/440881a.html. Das entscheidende Detail ist, dass der Wels in der Lage ist, seinen Kopf nach unten abzuwinkeln. Er kriecht also zunächst eher ungerichtet am Ufer umher, berührt er eine potentiele Beute, nickt er, der Rücken wird also etwas in die Höhe gehoben; jetzt schnappt der Wels wiederholt, ganz ähnlich, als ob er unter Wasser wäre. Dabei erfasst der Fisch die Beute mit dem Kiefer und kann sie fressen. Hier sind wir Zeuge einer ungeheuer interessanten evolutionären Entwicklung. So oder so ähnlich wird es nämlich zum ersten Landgang der Wirbeltiere vor rund 397 Millionen Jahren gekommen sein!

Im nächsten und letzten Teil betrachten wir die spezialisierten Landgänger unter den Fischen: die Schlammspringer.

Frank Schäfer

Anzeige