Das Bookazine No 11 ist erschienen und diesmal dreht sich der inhaltliche Schwerpunkt um einen der wichtigsten aller Aquarienfische, den Guppy. Wir konnten mit Michael Kempkes einen der engagiertesten Guppykenner überhaupt als Autoren gewinnen, der mehrere Artikel zum Verhalten, Freileben, Pflege und Zucht beisteuerte.

Eines der Bookazine-Themen ist die ursprüngliche Herkunft dieses buchstäblichen Allerweltsfisches, der im Gefolge des Menschen heutzutage in allen Gebieten der Erde vorkommt, in denen die Wassertemperatur nicht dauerhaft unter 15°C sinkt. Aber wo lag die ursprüngliche Heimat des Guppys und von wo stammen unsere heutigen Aquarienstämme? Die Antwort auf diese Fragen ist hochkompliziert und im Bookazine No 11 nachzulesen. Bei den Recherchen stellte sich so ganz nebenbei heraus, dass die ersten vermeintlich importierten Guppys gar keine waren, sondern Kaudis. Auch diese Geschichte wird im Bookazine No 11 erzählt. Da sie sowohl von wissenschaftlicher Bedeutung als auch von allgemeinem Interesse ist, bringen wir sie an dieser Stelle als Appetitanreger auf das Bookazine:

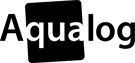

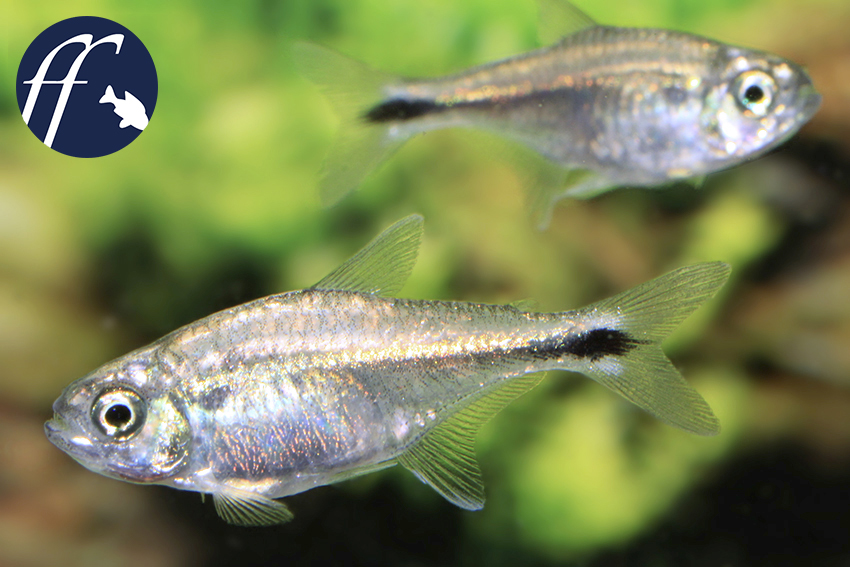

Der schwarzgescheckte Kaudi

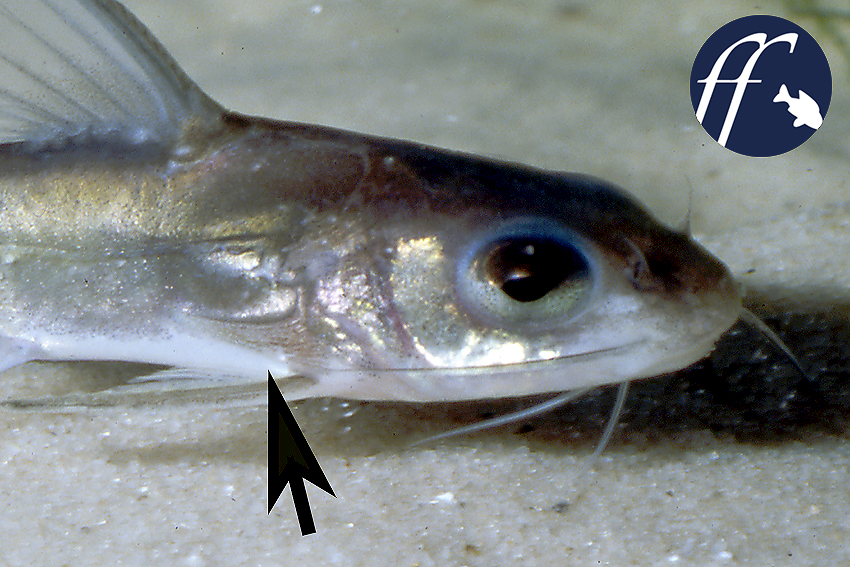

In dem Import-Bericht über die ersten Guppys in den Blättern für Aquarien- und Terrarienkunde 1909 wird ein kleiner Lebendgebärender erwähnt, der einige Jahre vor den ersten Guppys importiert und irrtümlich als Poecilia reticulata Peters bestimmt wurde. Dabei handelte es sich um den Kaudi.

Die Populärbezeichnung “Kaudi” leitet sich von dem später als gültig angesehenen wissenschaftlichen Artnamen “caudimaculatus” ab. Die heute allgemein akzeptierte Gattung, in die der Kaudi zu stellen ist, ist Phalloceros, eine Gattung, die Eigenmann 1907 aufstellte und deren Typusart eben jener P. caudimaculatus ist (Typuslokalität: Costa da Serra, São Leopoldo, Brasilien [Einzug des Rio Cadeia]). Bis in die jüngste Vergangenheit sah man in dieser Spezies eine einzige, sehr weit im südlichen Südamerika verbreitete und hochvariable Art, bis Paulo Henrique Franco Lucinda die Gattung im Jahr 2008 revidierte und aus der einen nicht weniger als 22 Arten machte.

Der eigentliche Kaudi, ein unscheinbares Tier, war einer der ersten Lebendgebärenden überhaupt, die für die Aquaristsik importiert wurde. Das war bereits im Jahr 1898. Leider gab der Importeur, Paul Matte aus Berlin, den Fangort nur vage an. Er nennt lediglich “Südamerika” als Herkunft. Gemeinsam mit dem Kaudi wurde (unerkannt) ein weiterer Lebendgebärender, den wir heute als Cnesterodon decemmaculatus kennen, und ein eierlegender Zahnkarpfen, der heute Austrolebias bellottii (damals Cynolebias b.) importiert. Diese Kombination von Arten spricht, zusammen mit den damals in Frage kommenden Exporthäfen, dafür, dass die Tiere aus dem unteren Paraná-Einzug in Uruguay und Argentinien stammten. Da Matte höchstwahrschenlich Kontakt mit dem nach Argentinien lebenden Roberto Lehmann hatte, der in den “Blättern” bereits 1894 über “Lebendig gebärende Fische” berichtete, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die von ihm importierten Kaudis zumindest anfänglich von dort kamen; Lehmann schreibt nämlich, dass er aus Dankbarkeit gegenüber dem Berliner Paul Nitzsche, Vereinsvorsitzender des “Triton”, der ihm Schleierschwänze und Makropoden zukommen liess, jenem die lebendgebärenden Fische senden wollte. Lehmann beschreibt die Färbung der Tiere wie folgt: “Der Körper ist verschieden gezeichnet; bei einigen punktiert, bei anderen kurz gestreift, wieder andere haben blauschwarze Querstreifen und einige zeigen nur einen, ungefähr einen Millimeter dicken Querstrich in der Mitte des Körpers.” Letztere (Fettdruck) waren wohl die Phalloceros. Zum Thema “frühe Importe aus Argentinien” siehe bitte den ausführlichen Aufsatz von Stefan Körber in DATZ 12/19.

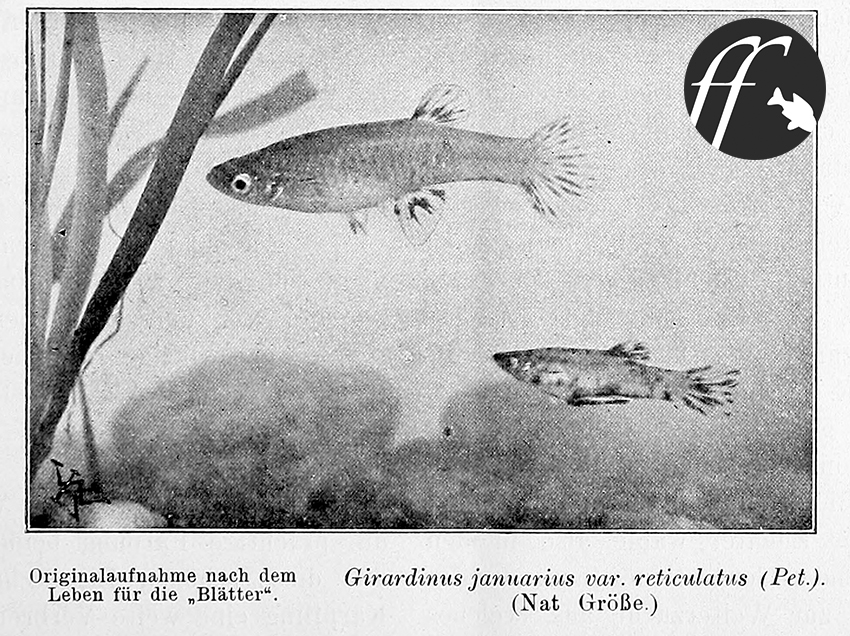

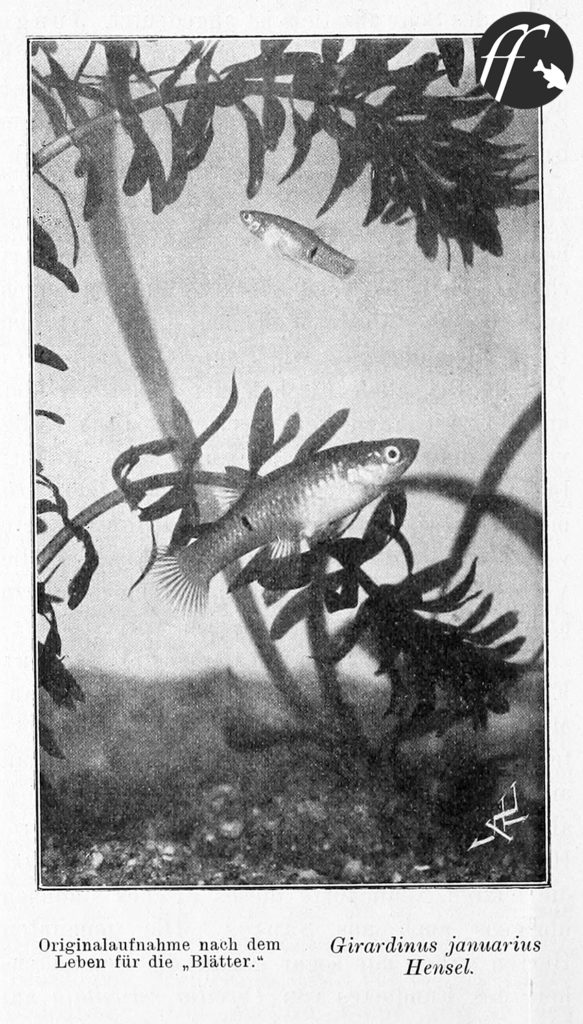

Der gescheckte Kaudi hingegen stammt von gefleckten Wildfang-Tieren ab, die erst 1905 aus der Umgebung von Santos (brasilianischer Bundesstaat São Paulo) gesammelt wurden (Köhler, 1906). In Lucindas Revision der Gattung Phalloceros werden keine gescheckten Tiere erwähnt. Lucinda ignoriert dort auch die sehr detaillierte Beschreibung des schwarzgescheckten Kaudis von Santos als Girardinus januarius var. reticulatus durch Walter Köhler 1906. Zwar sind infrasubspezifische Beschreibungen – also Beschreibungen von Varietäten oder dergleichen unterhalb des Niveaus von Unterarten – nach dem Internationalen Code für zoologische Nomenklatur (ICZN) nicht zulässig, die infrasubspezifischen Namen, die vor 1960 publiziert wurden, bleiben jedoch verfügbar (ICZN Artikel 10.2.). Da Köhler sogar die Gonopodiumsspitze abbildet, ist die Art von Santos unschwer als das zu identifizieren, das Lucinda 2006 als Phalloceros harpagos erneut beschrieb. Dadurch wird P. harpogos zum objektiven Synonym von P. reticulatus und der schwarzgescheckte Kaudi muss, ebenso wie seine Normalform ohne die Scheckung und die später erzüchtete Variante des “Goldkaudi” wissenschaftlich korrekt als Phalloceros reticulatus (Köhler, 1906) bezeichnet werden.Typusmaterial von Phalloceros reticulatus existiert nicht; als Iconotyp ist die Aufnahme des Gonopodiums aus Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde 17 (50): 499, unten links, zu nehmen, das wir hier reproduzieren.

Soweit der Bericht aus dem Bookazine No 11 zur richtigen wissenschaftlichen Benennung des Kaudis.

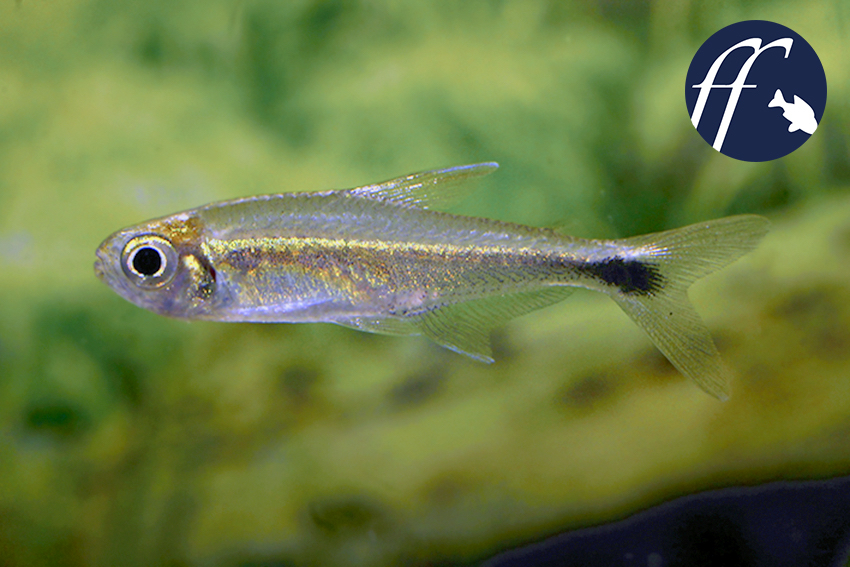

Die Pflege und Zucht des Kaudis sind nicht einfach. Es gelingt zwar auch Anfängern in der Aquaristsik relativ problemlos, gekaufte Tiere gesund zu erhalten und von ihnen Jungtiere zu erzielen, die dauerhafte Zucht über Generationen ist jedoch eine Herausforderung. Als subtropische Art darf man diesen Fisch nicht jahrein-jahraus unter gleichförmigen Bedingungen halten. Eine kühlere Pflegephase bei Wassertemperaturen um 14-16°C ist im Jahresverlauf ebenso notwendig, wie auch zeitweise hohe Wassertemperaturen um 28-30°C. Solche Bedingungenergaben sich in der Frühzeit der Aquaristik im Deutschland von Kaiser Wilhelm II fast automatisch, da Wohnräume nur bei Bedarf beheizt wurden und Aquarienheizungen noch nicht elektrisch waren. Man benutzte Spiritusbrennen, kleine Kohlenpfannen, Gasbrenner usw., mit denen eine konstante Wassertemperatureinstellung nahezu unmöglich war. Heutzutage regeln Heizer die Wassertemperatur zurch elektronische Messelemente auf 0,5°C genau ein. Das ist sicherlich sehr praktisch, wenn es z.B. bei Zuchtansätzen darum geht, die optimale Temperatur für die Vermehrung einer bestimmten Fischart herauszufinden, aber wenn man Fische aus Gewässern mit sowohl im Tagesverlauf wie auch im Jahresverlauf schwankenden Temperaturen pflegen möchte, ist das eher kontraproduktiv. Und genau zu solchen Spezialisten zählen zumindest manche Kaudi-Populationen, darunter auch die, die seit 1906 als schwarzgescheckte Kaudis im Aquarium gepflegt und gezüchtet werden.

Denn trotz der geschilderten Schwierigkeiten hat der schwarzgescheckte Kaudi im Aquarium über 110 Jahre überlebt, durch zwei Weltkriege hindurch! Man wird sie nur sehr selten einmal im Zoofachhandel finden, aber es gibt sie noch, sowohl die einfachen, wie auch die Goldkaudis. Denn jenseits der Aquaristik in der Öffentlichkeit gibt es auch noch eine andere Form des Hobbys. In letzterer finden sich stille Menschen, die sich nur einer oder wenigen Arten von Tieren oder Pflanzen über Jahrzehnte hinweg widmen. Diese Menschen bilden das Reservoir, aus dem der Mainstream immer wieder einmal schöpfen kann, wenn die Moderichtung, die es in der Aquaristik wie in jedem anderen Bereich menschlichen Lebens nun einmal gibt, wechselt.

Wie baut man nun eine dauerhafte Kaudizucht auf, wenn man denn das Glück hat, solche Tiere zu erwerben? Ich muss zugeben, dass ich hier teilweise theoretisieren muss, sprich: ich weiß zwar im Prinzip wie es geht, hinbekommen habe ich es aber noch nicht. Der Haupgrund dafür ist mein unsteter Lebenswandel. Jedenfalls muss man dem Bedürfnis des Kaudis nach jahreszeitlichen Unterschieden konsequent Rechnung tragen. Am einfachsten gelingt das, indem man die Fische zeitweise im Freiland (Balkon oder Garten) pflegt. Aber zuvor muss man sich erst einmal einen stabilen Grundstamm aufbauen, der mit den in jeder Aquarienanlage individiuell unterschiedlichen Regimes bezüglich der Wasserparameter (Kaudis sind diesbezüglich sehr anpassungsfähig, allerdings sollte man pH-Werte unter 6 meiden), des Futters und der potentiellen Krankheitserreger gut klarkommt. Das berühmte „Zuchtpärchen“ ist dabei kein sonderlich guter Einstieg, mit 20 Tieren beiderlei Geschlechts tut man sich erfahrungsgemäß viel leichter. Von diesem Erstbesatz gilt es zunächst, so viele Jungtiere wie irgend möglich zu erzielen. Das Wurfintervall liegt beim Kaudi bei rund vier Wochen, die Anzahl Jungtiere pro Wurf zwischen 5 und 50, bei sehr großen Weibchen angeblich auch mehr. Vor Ort geborene und aufgezogene Kaudis sind immer stabiler als zugekaufte, aber das gilt ja für so ziemlich alle Lebendgebärenden. Die berühmte Frage, ob Kaudis ihre Jungen fressen, lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das Muttertier hat gewöhnlich eine Fresshemmung für mehrere Stunden nach der Geburt und beißt ihre Jungen auch normalerweise nicht tot, aber die unbeholfene Schwimmweise frisch geborener Babies reizt Artgenossen zur Verfolgung. Darum ist es immer besser, das tragende Weibchen zu isolieren, dazu reicht ja ein kleines 5-Liter-Aquarium, wo man es auch gut mit besonders gutem Futter (besonders eignen sich frisch geschlüpfte Artemia-Nauplien) versorgen kann. Die Kondition des Muttertieres ist von ganz entscheidendem Einfluss auf die Gesundheit der Jungtiere, die ihrerseits mit Sorgfalt großgezogen werden müssen. Das bedeutet: gute Wasserhygiene und optimales Futter. Das darf durchaus käufliches Fertigfutter sein, aber nur Qualitätsfutter mit hohem Anteil von Omega-3-Fettsäuren und das Futtergebinde darf nicht länger als vier Wochen verwendet werden, sonst gehen zuviele der ungesättigten Fettsäuren und Vitamine kaputt. Größere Gebinde portioniert man entsprechend und friert sie ein. Luftdicht eingefrorenes Fischfutter ist praktisch unbegrenzt ohne Qualitätsverlust haltbar. Kaudis haben kleine Mäulchen. Winzig kleines Futter, wie es in zerfallendem pflanzlichen Material (Mulm) entsteht, ist eine wichtige Futterkomponente. Ein Kaudi-Aquarium braucht nicht gefiltert zu werden, eine starke Filterung ist, weil sie nicht ausreichend Mulm entstehen lässt, sogar direkt schädlich.

Die Aquariengröße ist unerheblich, Kaudis sind nicht sehr schwimmfreudig. Die Maximalgröße der Männchen liegt bei 2-3 cm, die der Weibchen bei 4-5 cm, Wichtig ist dagegen eine gute Beleuchtung, damit feinfiedrige Pflanzen gut wachsen und sich ein leichter Algenrasen, der eine wichtige Nahrungsergänzung darstellt, an den Scheiben bilden kann. Besonders gut eignen sich Tausendblatt-Arten (Myriophyllum) zur Bepflanzung eines Kaudi-Aquariums, da diese Pflanzen ganz ähnliche Ansprüche wie die Fische haben. Wachsen die Tausendblätter gut, wird man mit Kaudis kaum Probleme bekommen. Möglicherweise liegt das auch an Stoffen, die die Tausendblätter abgeben, denn Tausendblatt-Aquarien sind gewöhnlich besonders klar, was auf antibakterielle Wirkstoffe hinweist.

Hat man erst einmal einen hübschen Schwarm selbst gezüchteter Tiere, gilt es „nur“ noch darauf zu achten, dass die Schwarmgröße nicht unter 20-30 Tiere sinkt. Meist gelingt das durch exzessive Zucht, sprich, man lässt großwerden, was großwerden will. Schwimmen in einem Aquarium erst einmal Tiere unterschiedlichen Alters, zwischen wenige Tagen alten Jungen und ausgewachsenen Fischen, dann lässt der Verfolgungstrieb gegenüber neugeborenen Jungfischen deutlich nach und es kommen immer genug Junge pro Wurf durch, um den Bestand zu erhalten. Sehr hilfreich ist es, den Boden an einigen Stellen mit ca. walnussgroßen Kieselsteinen in 2-3 Lagen zu bedecken. In den Lücken zwischen den Kieseln finden neugeborene Kaudis Schutz während der ersten Lebensstunden. Ansonsten ist ungewaschener Sand (Korngröße zwischen 0,1 und 0,5 mm) mit etwas Lehmbeimischung als Bodengrund die beste Wahl. Er sollte in einer rund 8 cm dicken Schicht eingebracht werden, die man mit einer dünnen Schicht (um 1 cm) sauber ewaschenen Sandes abdeckt.

Die etwas steife Schwimmweise der Kaudis macht sie zu einer Besonderheit unter den Lebendgebärenden. Darum finden sie auch immer ihre Liebhaber, obwohl die moderne, techniklastige Aquaristik wenig geeignet ist, die Ansprüche dieser Fische zu erfüllen. Manchmal ist weniger mehr. Diese Weisheit gilt für Kaudis in ganz besonderen Maße. Und angesichts explodierender Strompreise sind Kaudis eine gute Gelegenheit, sich im Betrieb von einem völlig technikfreien Aquarium (vielleicht mit Ausnahme der Beleuchtung) zu üben. Das verlangt zwar erheblich mehr Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl, befriedigt jedoch sehr, wenn der Lohn gesunde und lebensfrohe Kaudis sind.

Frank Schäfer

Literatur:

Arnold, P. (1909): Poecilia reticulata Peters die letzte „Neuheit“ des Jahres 1908. Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde 20 (16): 249-253

Köhler, W. (1906): Zur Nomenklatur von Poecilia reticulata Peters. Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde 17 (50): 497-498, weitere wichtige Abbildungen zu dem Aufsatz auf Seite 499

Körber, S. (2019): Paul Nitsche und seine Importe aus Argentinien. Die Aquarienzeitschrift DATZ 72 (12): 22-28

Lehmann, R. (1894): Lebendiggebärende Fische. Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde 5 (12): 147-148

Lucinda, P. H. F. (2008): Systematics and biogeography of the genus Phalloceros Eigenmann, 1907 (Cyprinodontiformes: Poeciliidae: Poeciliinae), with the description of twenty-one new species. Neotropical Ichthyology 6 (2): 113-158.

Wichand, B. & W. Köhler (1906): Diesjährige Neuheiten in Wort und Bild. II. Neuimportierte bzw. erstmalig nachgezüchtete Zahnkarpfen (Poeciliidae). B. Lebendgebärende Zahnkarpfen (Poeciliidae viviparae). Von Bernh. Wichand. Blätter für Aquarien- und Terrarienkunde 17 (50): 495-496