Die Rotwangen-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans) ist wahrscheinlich immer noch die bekannteste Sumpfschildkröte. Dabei wird gerade diese Schildkröten- (Unter-)Art schon seit vielen Jahren nicht mehr in die EU importiert. Viel weniger bekannt, dafür aber bis vor kurzem noch häufig erhältlich, ist die eng verwandte Cumberland-Schildkröte, Trachemys scripta troosti.

Der Grund für die Bekanntheit der Rotwangen-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta elegans) ist, dass diese wunderschöne Schildkröte in riesigen Mengen in Farmen gezüchtet wird. Die extrem niedlichen Babys wurden in den 1970er bis Ende der 1990er Jahre als Heimtiere für sehr wenig Geld verkauft. Dabei verdrängten viele Käufer einfach den Gedanken, dass aus den niedlichen Babies eines Tages große, platzfordernde Erwachsene werden. In der Folge wurden unzählige Rotwangen ausgesetzt. Bis heute findet man solche ausgesetzten Tiere auch in Deutschland.

Aussetzen ist gemein!

Das Aussetzen von unliebsam gewordenen Heimtieren ist – und zwar zu Recht! – seit Jahrzehnten streng verboten. Es ist dabei völlig unerheblich, ob man Hunde, Katzen oder Schildkröten aussetzt. So etwas tut man nicht, denn entweder sterben die ausgesetzten Tiere langsam und qualvoll, weil sie keinen geeigneten Lebensraum finden, oder sie machen den wildlebenden Tieren Konkurrenz. Ein ausgesetzter, verwilderter Hund wird selbstverständlich Jagd auf Rehe und Hasen machen und er wird zu einem Überträger von gefährlichen Krankheiten. Ganz ähnlich wirkt es sich aus, wenn Schmuckschildkröten ausgesetzt werden und sie das überleben (die meisten tun das allerdings nicht…). Es gibt zwar in Deutschland keine Schildkrötenarten, mit denen sie in Konkurrenz geraten könnten (die früher hier heimische Europäische Sumpfschildkröte – Emys orbicularis – ist in Deutschland aus verschiedenen Gründen seit 150 Jahren praktisch ausgestorben und stellt darüber hinaus ganz andere ökologische Anforderungen als die Schmuckschildkröten), aber genau wie Hunde Wild jagen, jagt eine Sumpfschildkröte Molche, Frösche und andere Tiere und Pflanzen, die es in unserer aufgeräumten Kulturlandschaft ohnehin schon schwer genug haben. Das ist absolut abzulehnen!

Anzeige

Fiese Gesetzgebung

Tierheime und vergleichbare Einrichtungen haben für gewöhnlich wenig Verwendung für erwachsene Sumpfschildkröten, denn diese Tiere eignen sich nicht als Heimtiere. Es sind Terrarientiere und gehören in die Hand von richtigen Terrarianern, nicht von Kindern. Während nun aber niemand auf den Gedanken käme, die Haltung und Zucht von Hunden oder Katzen zu verbieten, weil jedes Jahr zehntausende von ihnen in Tierheimen landen, hat man im Falle der Rotwangen kurzerhand die Terrarianer für die Unvernunft der Nicht-Terrarianer bestraft und erlaubte die Einfuhr von Rotwangen einfach nicht mehr.

Es war bis vor wenigen Jahren keineswegs verboten, Rotwangen zu halten, aber die Einfuhr in die EU war genehmigungspflichtig und diese Genehmigung wurde halt einfach nicht gegeben. Dabei gäbe es eine einfache Lösung für das Problem: man bräuchte lediglich eine Mindestgröße für Schmuckschildkröten festlegen, die in den Verkauf gelangen sollen. So könnten sich ernsthafte Terrarianer trotzdem Rotwangen anschaffen und die Spontankäufe der Babies würden unterbleiben.

Das Vier-Inch-Gesetz

Die Praxis, den Verkauf von Schildkröten unterhalb einer gewissen Größe (z.B. 10 cm Panzerlänge) zu verbieten, gibt es in den USA schon lange. Dort allerdings aus ganz anderen Gründen: es kam vereinzelt zu Infektionen mit Salmonellen, weil kleinen Kindern erlaubt wurde, mit Schildkrötenbabies zu spielen. Dabei nahmen die Kleinkinder die Schildkröten in den Mund und es kam, wenn auch selten im Vergleich zu Salmonellen-Infektionen durch Lebensmittel, zu Erkrankungen der Kinder. So erfand man das ”Four-Inch-Law”, ein Gesetz, das den Verkauf lebender Schildkröten mit einer Panzerlänge unter 4 inch (= 10,2 cm) verbietet. Mal ganz abgesehen von Salmonellen (eine echte Gefahr geht diesbezüglich von Schildkröten nicht aus, wenn man auch nur minimale Hygienestandards einhält) sind Schildkröten für kleine Kinder grundsätzlich nicht als Heimtiere geeignet und so hat das ”Four-Inch-Law” auch den positiven Effekt, dass Tierquälerei durch Kleinkinder an Schildkröten damit Einhalt geboten wird.

Eine erste europäische Lösung

Statt nun die bewährte US-Gesetzgebung bei der Rotwange (und allen anderen Sumpfschildkröten) einfach zu übernehmen, hat man statt dessen in Europa zu einem Trick gegriffen: man sorgte dafür, dass die Rotwangen-Schmuckschildkröte auf die Liste der ”Bedrohten Arten” kommt. Das ist zwar glücklicherweise völliger Unsinn, die Rotwange ist nicht bedroht und schon gar nicht durch den Handel, denn dafür werden, wie bereits erwähnt, ausschließlich Nachzuchten verwendet, aber so konnte man leicht die unerwünschte Einfuhr dieser Tiere kontrollieren. Ist nämlich eine Art auf dieser ”Bedrohte Art”-Liste (CITES), muss man ihre Einfuhr in die EU genehmigen lassen.

Mit dieser ”europäischen Lösung” hat man sich (nicht zum ersten und ganz sicher auch nicht zum letzten Mal) ausgesprochen lächerlich gemacht. Denn erstens bewirkte man damit lediglich, dass die Nachfrage nach Baby-Schildkröten durch andere Arten befriedigt wurde, die man nun statt Rotwangen ausgesetzt findet; und zweitens erschwerte man durch diesen Schildbürgerstreich den im Naturschutz tätigen Personen, ausgesetzte Schmuckschildkröten einzufangen und an interessierte Terrarianer weiterzuvermitteln. Denn was man nicht bedachte: die mit der Durchführung der Artenschutzgesetze beauftragten Menschen sind keine Biologen, sondern Beamte. Sie haben keine Ahnung davon, warum eine Tierart als ”Bedrohte Art” gelistet wird und die Mehrzahl von ihnen glaubt tatsächlich, dass die Rotwange und der Amerikanische Ochsenfrosch (Lithobates catesbeianus, früher Rana catsesbeiana), bei dem eine ähnliche Problematik vorliegt, tatsächlich in der Natur geschützt werden müssten – schließlich sind solche Arten ”streng bzw. besonders geschützt nach dem Bundes-Naturschutzgesetz”. Wer also diese unerwünschten Tiere in der Natur fängt, macht sich nach dem Bundesartenschutzgesetz damit strafbar; eine Fanggenehmigung durch die Behörden wird gewöhnlich nicht erteilt – Wahnsinn pur!

Letzten Endes waren die Listungen der Rotwange und des Ochsenfroschs in CITES ein Missbrauch gesetzlicher Verordnungen durch Politiker, die agieren, als lebten wir in einem Feudalsystem und nicht in einer Demokratie. Das ist zutiefst moralisch bedenklich. Ob Handelsbeschränkungen zum Artenschutz beitragen oder nicht, darüber kann man im Einzelfall ja noch streiten. Aber wenn Gesetze wie CITES, die einzig und allein zum Zwecke des Artenschutzes eine allgemeine Akzeptanz besitzen, für machtpolitische und populistische Zwecke missbraucht werden, so ist das schlimm.

Anzeige

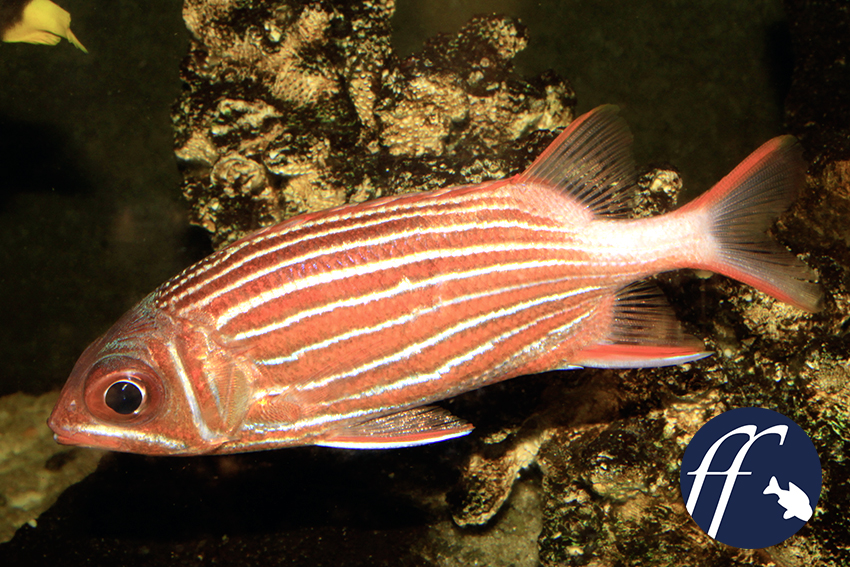

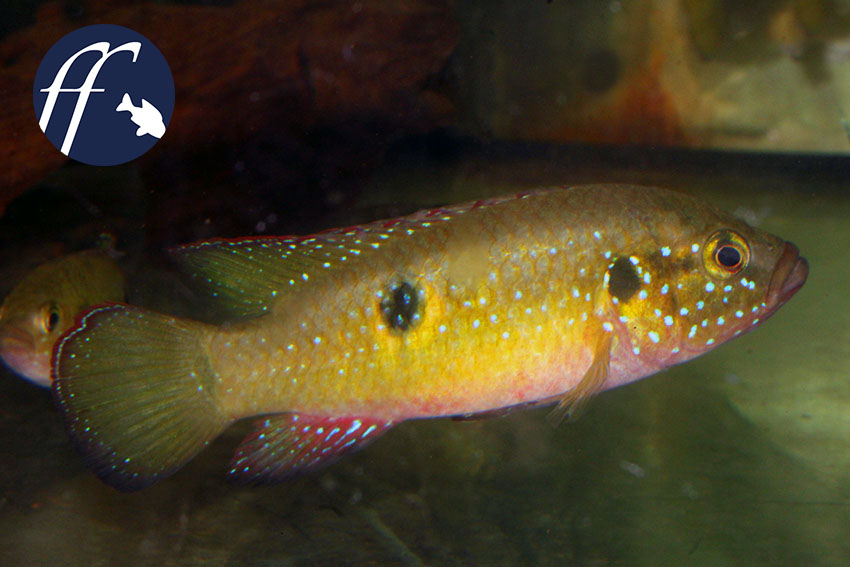

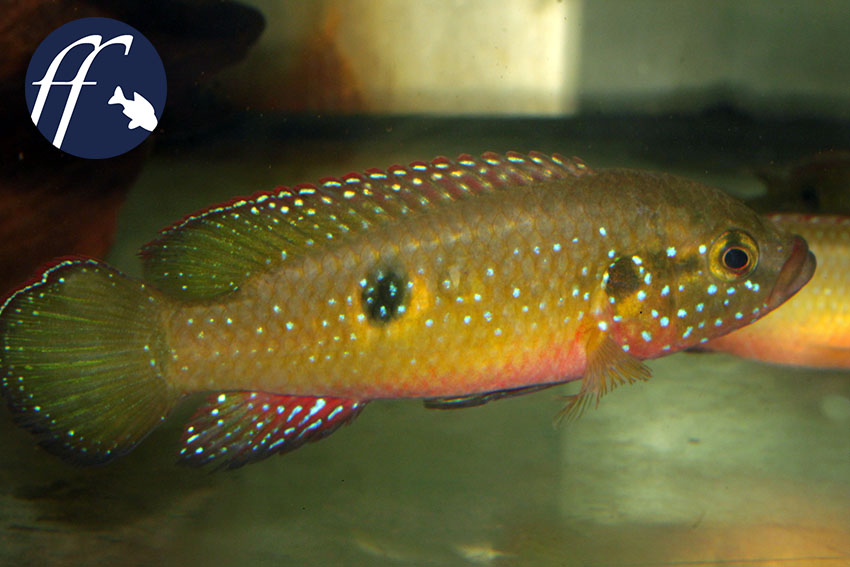

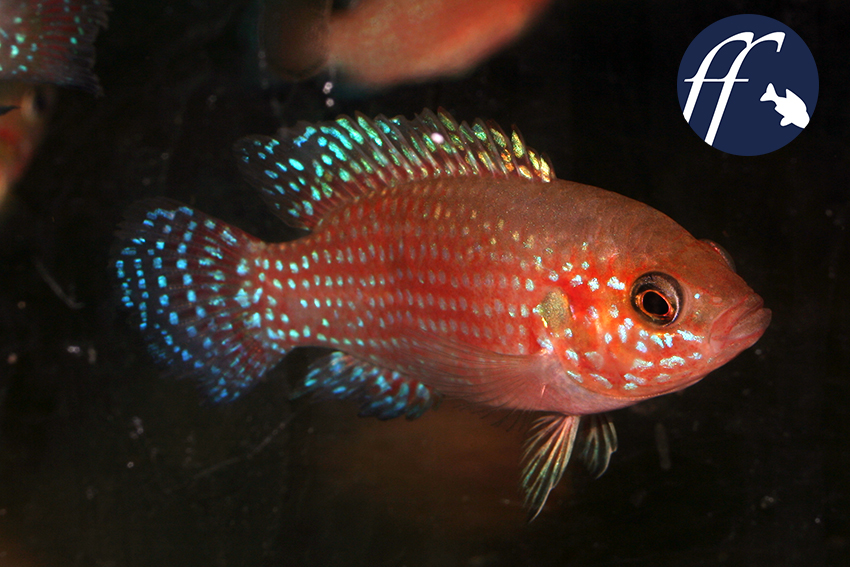

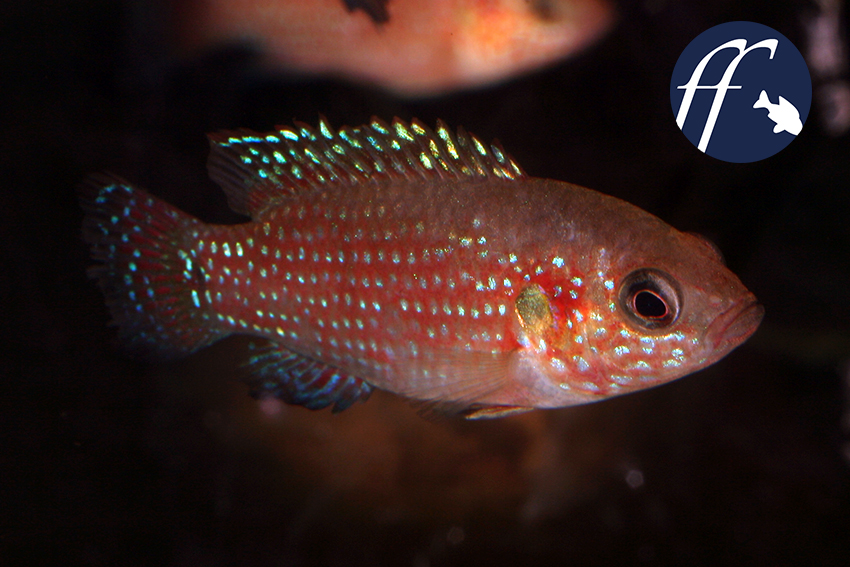

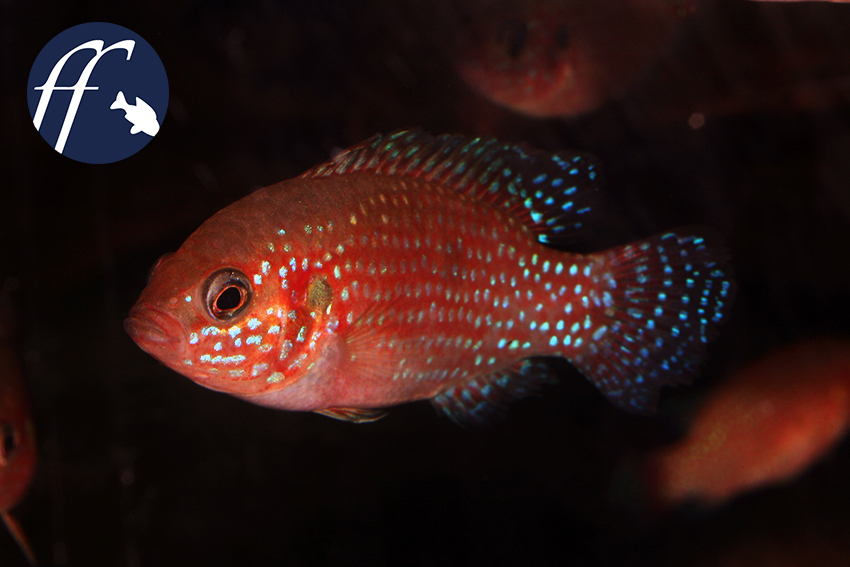

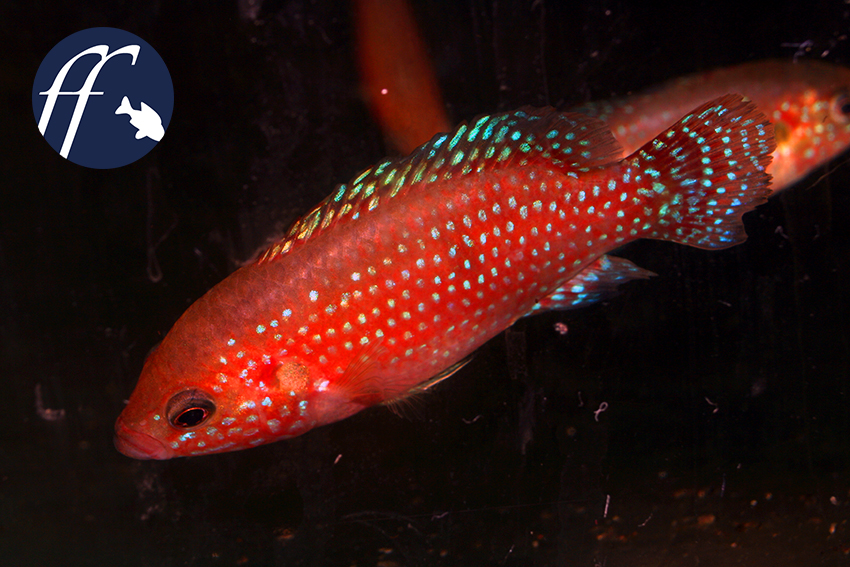

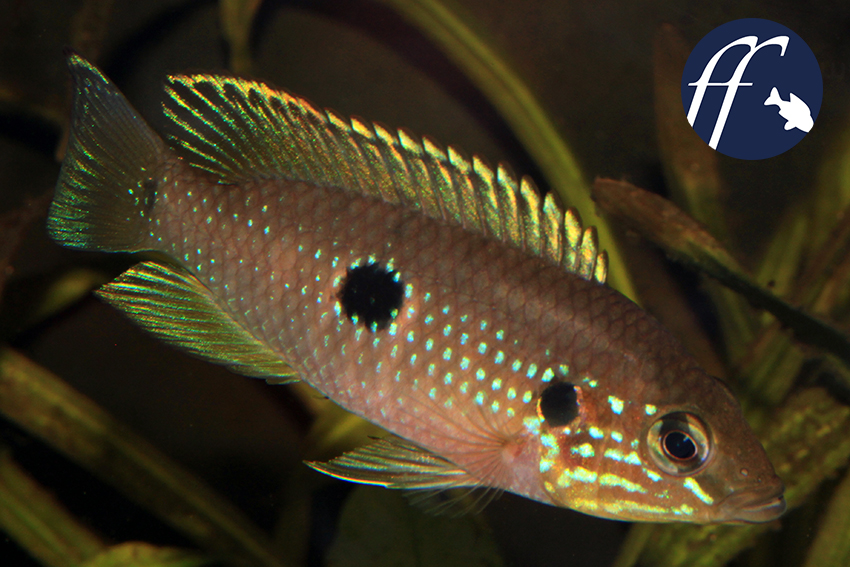

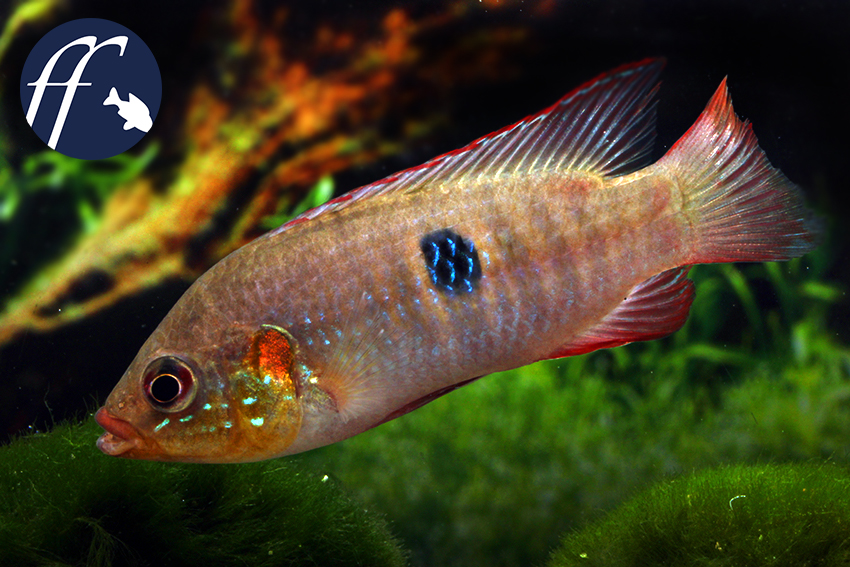

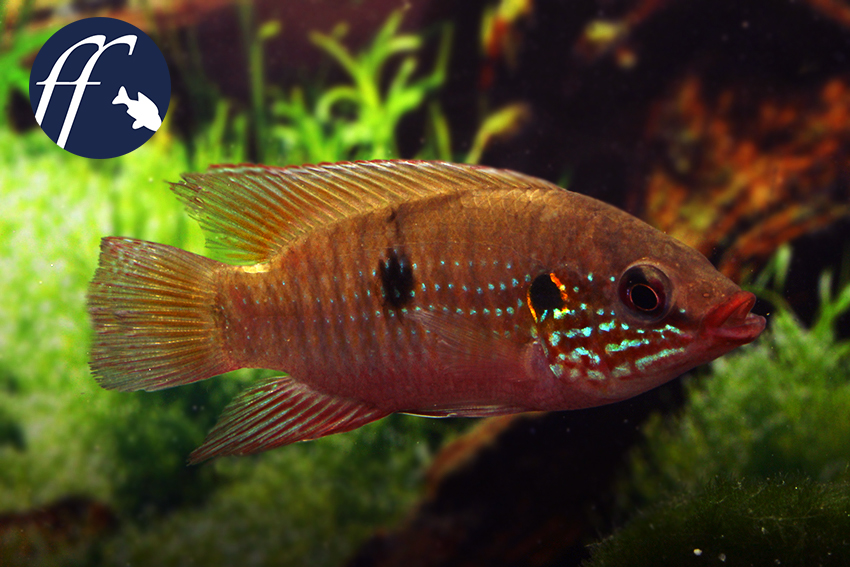

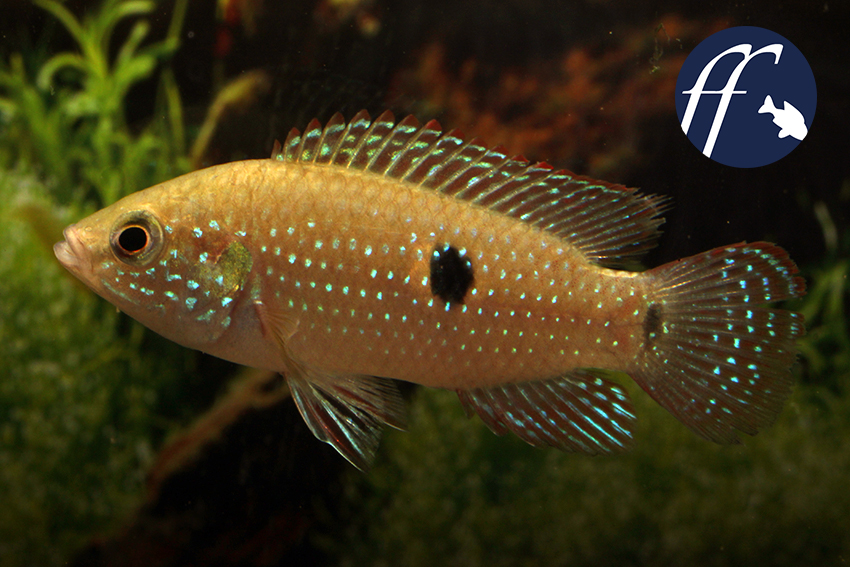

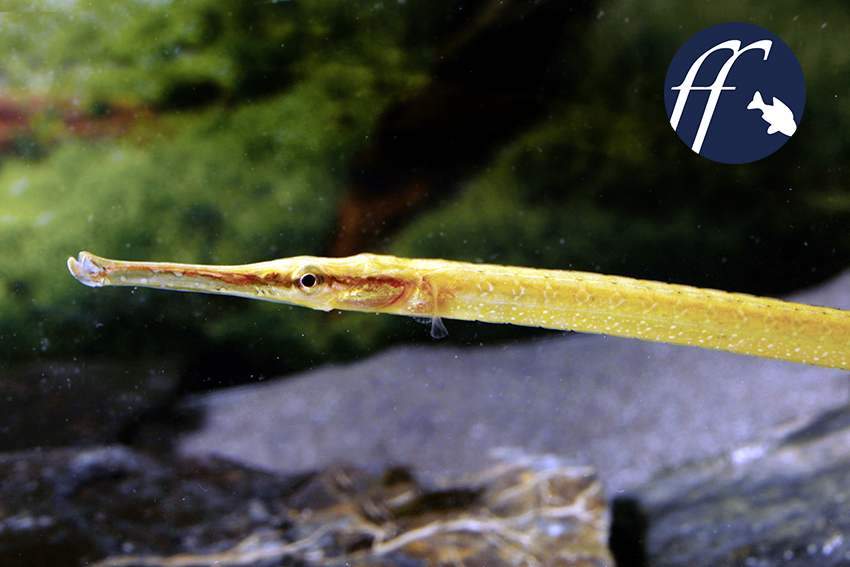

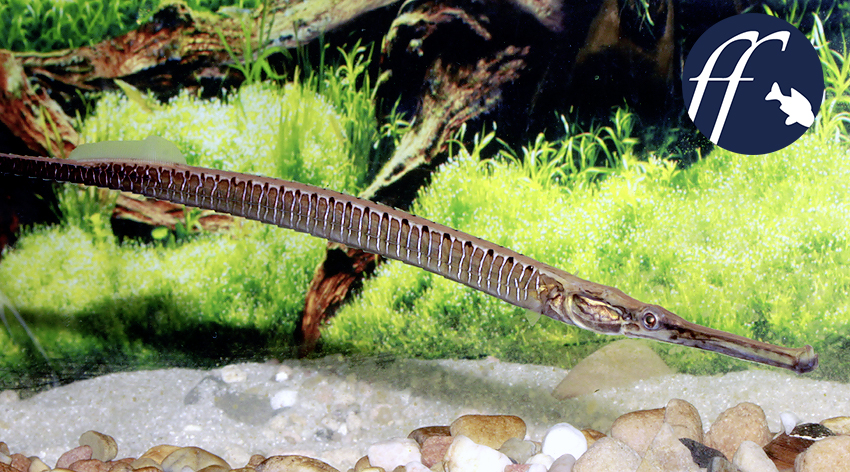

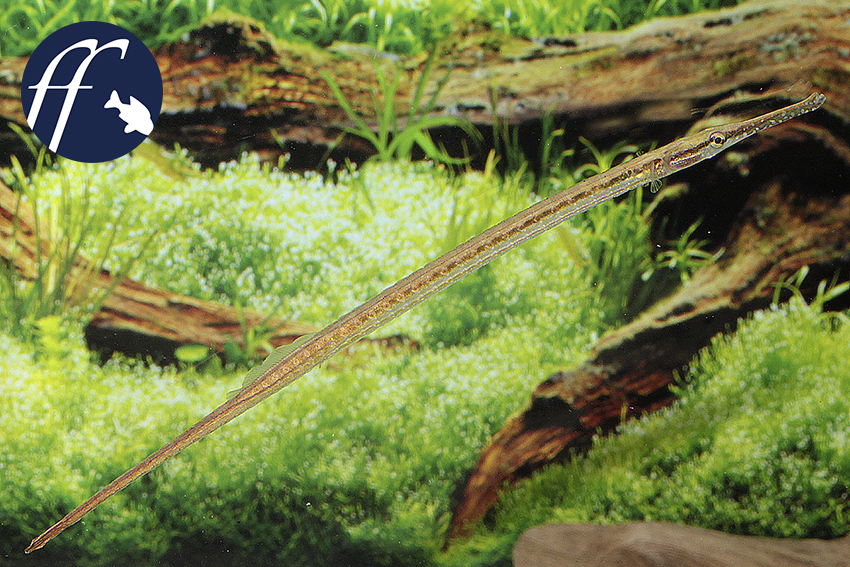

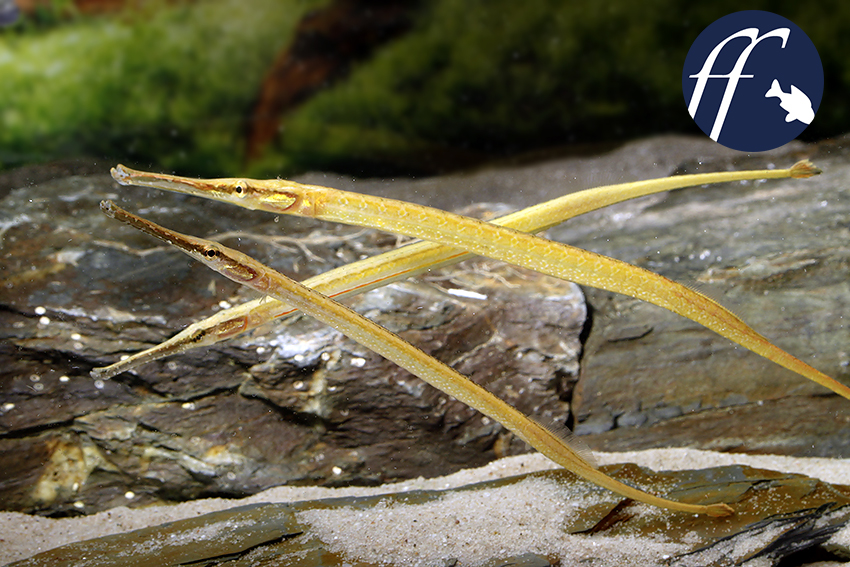

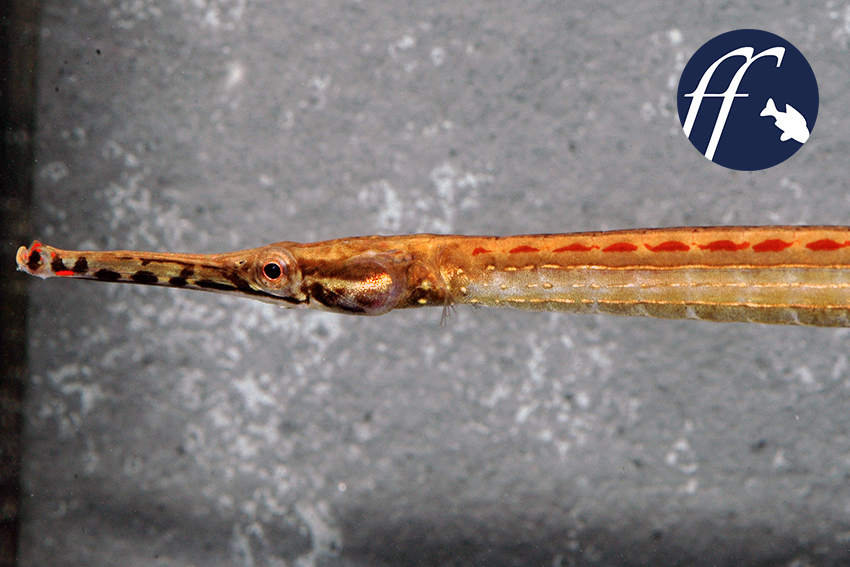

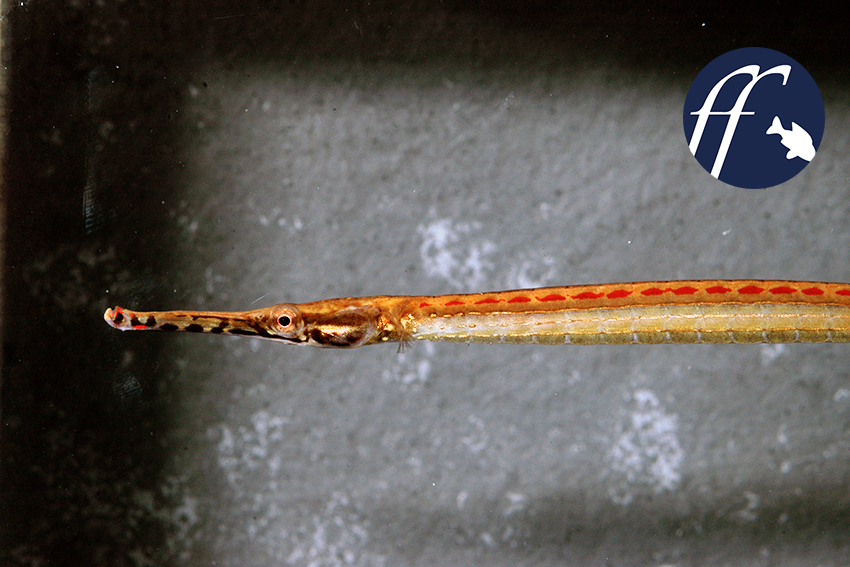

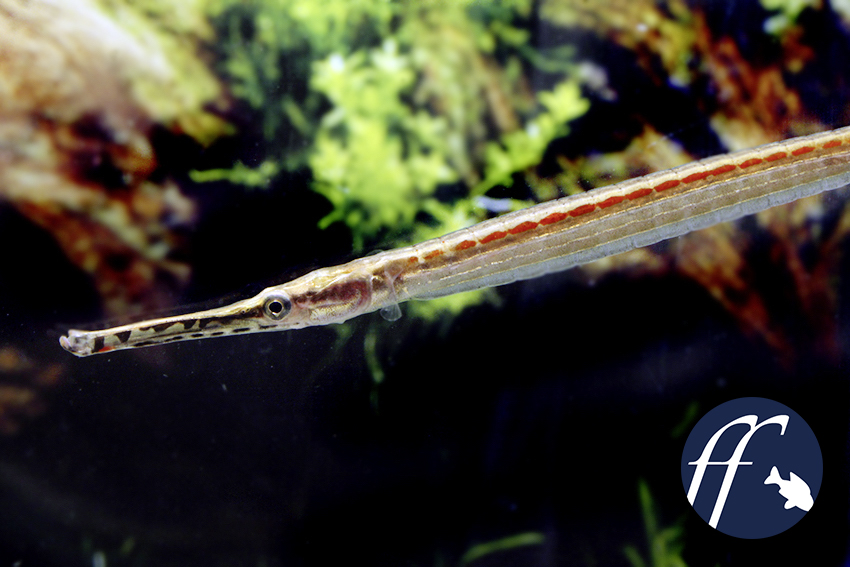

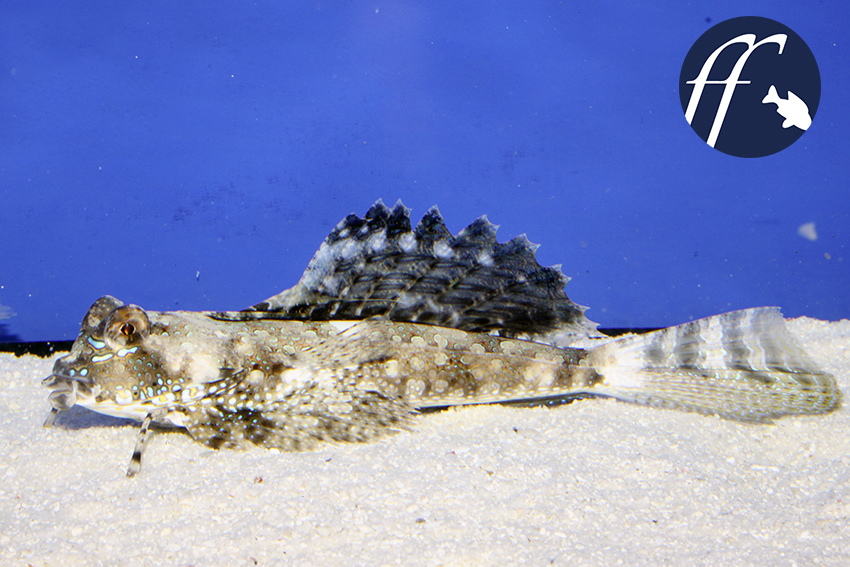

Die Ersatz-Unterarten

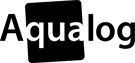

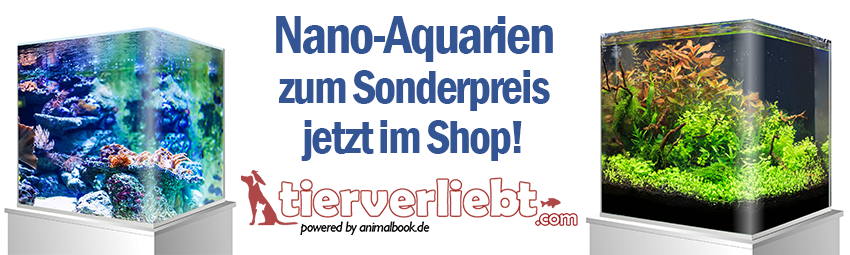

Da keine Rotwangen-Babies mehr in die EU gebracht werden durften, wich der Handel auf andere Schmuckschildkröten aus. Hauptsächlich waren das zwei weitere Unterarten der Buchstaben-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta), nämlich die Gelbwangen-Schmuckschildkröte (T. scripta scripta) und die Cumberland-Schmuckschildkröte (T. scripta troosti). Beide werden ebenfalls in Farmen gezüchtet. Alle Unterarten der Buchstaben-Schmuckschildkröte unterscheiden sich lediglich in der Zeichnung des Kopfes. Bei der Rotwange liegt hinter dem Auge ein waagerechtes, breites, leuchtend orangerotes Band, bei der Gelbwange ein senkrechtes dottergelbes Band. Bei der Cumberland-Schmuckschildkröte ist das Band waagerecht, aber gelb und viel schmaler als bei der Rotwange. Trotzdem wurde und wird die Cumberland-Schmuckschildkröte immer wieder als ”schwach gezeichnete” Rotwange falsch bestimmt.

Unterart – was ist das eigentlich?

Bis in die 1970iger Jahre wurde der Begriff der Unterart von Zoologen etwas schwammig gebraucht. Man nannte etwas eine ”Unterart”, wenn man glaubte, dass es sich um eine geografische Variante einer ansonsten sehr ähnlichen, bereits früher bekannten Art handelte. Dieses nicht gut definierte Konzept stieß mit Fortschreiten der Artenkenntnis auf Widerspruch. Heutzutage gibt es Zoologen, die den Unterart-Begriff sogar völlig ablehnen und ausschließlich von Arten sprechen. Sie argumentieren: entweder stellen geografisch definierte, unterschiedlich aussehende Populationen eigene evolutionäre Entwicklungslinien dar und sind dann auch als eigenständige Arten zu sehen, oder eben nicht und dann müssen sie auch nicht gesondert betrachtet zu werden.

Das wird aber der Situation in der Natur nicht gerecht. Denn ein wesentliches Merkmal von Unterarten ist, dass es dort, wo die Verbreitungsgrenzen zweier Unterarten aneinander stoßen, Mischlingspopulationen gibt. Hier sehen die Tiere weder der einen noch der anderen Unterart ähnlich, sondern stehen in der Ausprägung ihrer Merkmale irgend wo zwischen den reinen Unterarten. Solche Populationen nennt man ”Intergrades” und ihre Existenz ist der Beweis für die Einstufung der Hauptpopulationen als Unterarten. Erst wenn die Hybridzone – aus welchen Gründen auch immer – erlischt und somit eine geografische Isolation der Hauptpopulationen gegeben ist, kann man mit Fug und Recht von Arten sprechen. Letztendlich ist dies der Weg, wie seit jeher im Laufe der Evolution Arten entstanden. Jedenfalls meistens.

Auf reine Unterarten achten

Ziel der Tierhaltung in der Terraristik ist es nicht, einen sozialen Kontakt zu einem anderen Lebewesen aufzubauen. Denn dazu stehen uns Menschen die Amphibien und Reptilien geistig viel zu fern. Wer an einem Haustier zwecks sozialer Interaktion interessiert ist, der ist mit einem Hund oder einem Papagei besser bedient, auch wenn manche Großechsen gelegentlich wirklich nette Kumpels werden. Eine Sumpfschildkröte wird das aber nie. Wer sich für Sumpfschildkröten interessiert, der erfreut sich am wachsen und gedeihen seiner Pfleglinge, so wie man sich am wachsen und gedeihen einer Pflanze im Garten oder auf dem Fensterbrett erfreut. Ein schöner Nebeneffekt dieser Beobachtungs-Tätigkeit ist, dass man viel über die Tiere, die man pflegt, lernt. Man lernt ihre Eigenarten und ihre Lebensgeschichte kennen, man interessiert sich für die natürliche Umwelt seiner Pflegling usw.

Nur so wird man zum kenntnisreichen Tier-, Arten- und Umweltschützer, nicht, indem man esotherische Thesen von sich gibt ohne auch nur die geringste Ahnung von Tieren zu haben.

Da alle Schmuckschildkröten (es gibt 40 Arten in 6 Gattungen) immer wieder in Gefahr geraten, unter ein Import- oder gar Haltungsverbot zu fallen, sollten wir uns verstärkt darum bemühen, sie auch nachzuzüchten. Dabei ist es wichtig, die Unterarten sauber auseinanderhalten zu können. Nur so ist sichergestellt, dass uns auch zukünftig für wissenschaftliche Fragestellungen in der Terrarienkunde reinrassige Tiere zur Verfügung stehen. Terrarienpopulationen auf Intergrade-Basis stellen Zuchtformen dar, also domestizierte Haustierpopulationen. Es ist niemandem zu verdenken, wenn man daran Freude hat, aber angesichts der sehr kleinen Schar von Menschen, die sich ernsthaft mit der Zucht von Schmuckschildkröten unter privaten Bedingungen beschäftigen können, weil sie doch sehr platz- und zeitintensiv ist und zudem eines erheblichen finanziellen Aufwandes bedarf, wäre es sehr schade, wenn die noch vorhandenen reinrassigen Wildformen aus den Terrarienanlagen verschwinden würden.

Die zweite Europäische Lösung: die Listung als „Invasive Art“

Invasive Arten, also fremdländische Spezies, die sich explosionsartig vermehren und verbreiten und dabei ursprünglich einheimische Arten verdrängen, sind eine der größten Bedrohungen der Artenvielfalt weltweit. Hauptsächlich handelt es sich bei den invasiven Arten um verwilderte Haustierformen bzw. aus Gärten stammende Zierpflanzen, manchmal aber auch um versehentlich verschleppte Spezies (etwa mit Eisenbahnwaggons, oder mit Saatgut von Ackerpflanzen). Die Gründe, warum Arten, die oft Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte lang völlig unauffällig blieben, pötzlich invasiv werden, sind im Wesentlichen unerforscht, eine Voraussage, ob und wann eine Art invasiv wird, unmöglich. Fast immer sind invasive Arten jedoch zunächst Kulturfolger, kommen also mit den vom Menschen verursachten, tiefgreifenden Veränderungen der Natur (Rodung, Düngung, Straßenverkehr, Pestizideinsatz, Gewässerverbauung etc.) deutlich besser zurecht, als ursprünglich vorhandene, einheimische Arten.

Invasive Arten sind also aus Gründen des Artenschutzes unerwünscht und verursachen auch hohen finanziellen Schaden, der EU-weit von der EU-Kommision mit 12 Milliarden Euro jährlich beziffert wird. Darum wurde ein EU-weit geltendes Gesetz erlassen, in dem Begrifflichkeiten zu „invasiven Arten“ definiert werden und in dem geregelt wird, wie man mit ihnen umzugegen hat. Das Gesetz wurde bereits 2014 verabschiedet, jedoch folgte erst 2016 eine erste Durchführungsverordnung mit einer Liste von Arten, die es nun zu bekämpfen gilt und die zukünftig nicht mehr gepflegt und gezüchtet werden dürfen. Darauf steht auch die Buchstaben-Schmuckschildkröte (Trachemys scripta) mit ihren Unterarten (T. s. scripta, T. s. elegans und T. s. troosti).

Noch ist nicht klar, ob die Listung dieser Formen – und damit ein Zuchtverbot – auch legal ist. Etliche andere Arten, die auf der ersten und den inzwischen zwei nachfolgenden Listen erschienen und deren Zucht nun also faktisch verboten sind, erfüllen nämlich nicht die im Gesetz genannten Anforderungen. Weder der Waschbär noch der Lousiana-Sumpfkrebs, weder der Sonnenbarsch noch der Blaubandbärbling lassen sich noch ausrotten; das dürfte überhaupt nur bei den allerwenigsten gelisteten Arten möglich sein. Das Gesetz (Verordnung (EU) Nr. 1143/ 2014) fordert jedoch, dass die Bekämpfung invasiver Arten verhältnismäßig, kostensparend und effektiv möglich sein muss.

Ob und wie ausgesetzte Schmuckschildkröten in der EU überhaupt die Kriterien erfüllen, die an eine invasiv einzustufende Art gestellt werden, muss darüber hinaus noch wissenschaftlich erforscht werden.

Pflege der Cumberland-Schmuckschildkröte

Ziel dieses Aufsatzes ist es weniger, auf Pflege und Zucht einzugehen, als vielmehr, auf die mit dem Handel von Schmuckschildkrötenbabies verbundenen Probleme und die aktuelle Gesetzeslage hinzuweisen.

Trotzdem sollten hier einige grundsätzliche Hinweise zu diesem Gebiet nicht fehlen. Wer sich für Schmuckschildkröten interessiert, sollte sich zunächst ein Handbuch über diese Tiere anschaffen und gründlich studieren. Der zweite Schritt besteht in dem Erwerb einer Gruppe von Jungtieren der gewünschten Art bzw. Unterart. Jungtiere sind immer gut miteinander verträglich. Da man die Geschlechter bei Schlüpflingen nicht auseinanderhalten kann, ist der Erwerb von 5, besser 10 Jungtieren der sicherste Weg Männchen und Weibchen zu erhalten. Es ist nachträglich oft schwierig passende Tiere zu bekommen!

Etwas anders sieht es aus, wenn man die Tiere bei einem hiesigen Züchter kaufen kann, da sich das Geschlecht der Schlüpflinge bis zu einem gewissen Grad über die Bebrütungstemperatur der Eier steuern lässt. Aber auch das funktioniert nur bis zu ca. 90%. Man sollte auch bedenken, dass Schmuckschildkröten, wenn sie so gepflegt werden wie es ihrer Natur entspricht, 6-8 Jahre zum erreichen der Geschlechtsreife benötigen. Das ist ein langer Zeitraum und in dieser Zeit kann man immer einmal ein Tier durch Unfall oder Krankheit verlieren. In der freien Natur überleben sogar nur 1-2% der geschlüpften Tiere diesen Zeitraum, der Rest stirbt vor Eintritt der Geschlechtsreife. Auch darum sollte man immer eine ausreichend große Startgruppe kaufen. Bedenken Sie bitte unbedingt, dass gegenwärtig Kauf und Verkauf von Schmuckschildkröten der Art Trachemys scripta nebst drei ihrer Unterarten EU-weit verboten sind.

Schmuckschildkröten sind schwimmfreudige Tiere. Ein Aufzuchtbecken sollte darum für die ersten zwei Jahre eine Bodenfläche von 80-120 cm x 40-60 cm haben. Der Wasserstand sollte dabei 15-20 cm betragen, darüber noch einmal 40-50 cm Luftraum. Der hohe Luftraum wird benötigt, da Schmuckschildkröten einen Heizspot über dem Landteil brauchen. Eine UV-Lichtquelle sollte außerdem vorhanden sein, zusätzlich brauchen die Tiere ein insgesamt hell ausgeleuchtetes Becken; die Lichtperiode sollte 12-14 Stunden betragen. Der Wasserteil muss in Wohnräumen nicht zusätzlich beheizt werden, aber gut gefiltert. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die Ansaugöffnung des Filters so gesichert ist, dass die Babies nicht angesaugt werden können. Am besten filtert man über Luft, bei dieser Methode sind Unfälle weitgehend ausgeschlossen.

Für erwachsene Schmuckschildkröten benötigt man wirklich große Aquarien von mindestens Badewannengröße und einen entsprechenden Landteil. Wenn irgend möglich sollten die Tiere von Ende Mai bis Ende September im Freiland gepflegt werden. Dauerhaft hohe Temperaturen und eine zu gehaltvolle Ernährung führen zu einem viel zu rapiden Wachstum. Das hat Spätfolgen für die Tiere und führt oft zu ihrem vorzeitigen Tod. Darum sollte man auch bei Zimmerhaltung immer wieder einmal Schlechtwetterperioden nachahmen sowie nur ein für Schmuckschildkröten optimiertes Futter mit einem dem Alter angepassten pflanzlichen Anteil verfüttern.

Frank Schäfer