OFFENER BRIEF AN NATIONALE UND INTERNATIONALE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER IN BEZUG AUF DIE AUFRUFE VON NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN ZUR BEENDIGUNG DES HANDELS MIT LEBENDEN TIEREN ALS REAKTION AUF DIE COVID-19-PANDEMIE

Wir schreiben diesen Brief als führende Vertreter des globalen Heimtierhandels und der Tierhalter, um unsere Besorgnis über die Kampagnen mehrerer NGOs zum Ausdruck zu bringen, die ein generelles Verbot des Wildtierhandels in allen seinen Formen fordern. Unserer Meinung nach nutzen diese Organisationen die Beunruhigung im Zusammenhang mit der aktuellen Covid- 19-Krise, um langjährige politische Kampagnen für ein Verbot des Wildtierhandels voranzutreiben. Diese Initiativen basieren auf einer ideologischen Opposition gegen die Haltung und Nutzung von Tieren statt auf Beweisen für einen Zusammenhang zwischen der aktuellen Pandemie und dem legalen Handel mit Heimtieren, und ihnen fehlt ein wissenschaftlich fundiertes oder evidenzbasiertes Verständnis für die Komplexität dieses Wirtschaftszweigs und die globalen Konsequenzen, die sich aus einem Verbot ergeben könnten.

Wir fordern die nationalen und internationalen Gremien, die den Handel mit lebenden Tieren regeln, eindringlich auf, sich den Forderungen nach einem Verbot des Wildtierhandels zu widersetzen und stattdessen auf solide Wissenschaft, ordentliche Regulierung und strenge Durchsetzung bestehender Vorschriften zu bauen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.

Die Kampagnen dieser NGOs stehen in direktem Widerspruch zu den wohlüberlegten, gut recherchierten und evidenzbasierten Argumenten, die von unabhängigen, wissenschaftlich arbeitenden Institutionen wie der International Union for Conservation of Nature (IUCN), dem International Institute for Environment and Development (IIED) und dem Oxford Martin Programme on the Illegal Wildlife Trade vorgebracht werden. Diese Organisationen haben die Argumente für die weitere legale und nachhaltige Nutzung von Wildtieren sowie die unbeabsichtigten Folgen, die derartige Kampagnen für Wildtiere haben können, eindeutig dargelegt.

Anzeige

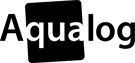

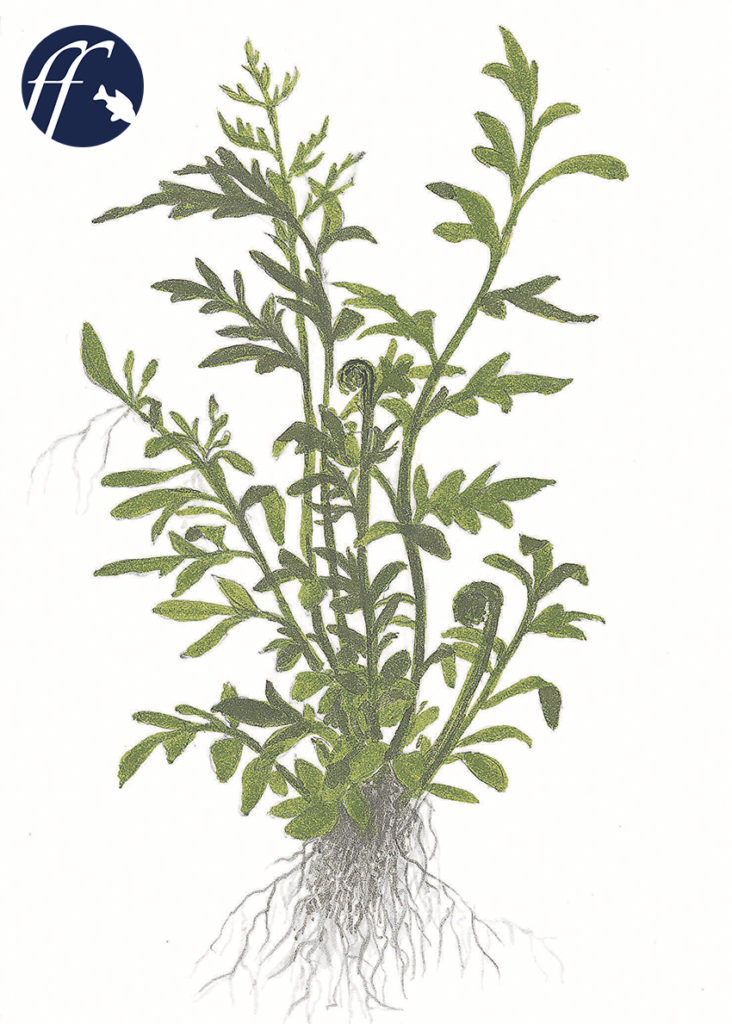

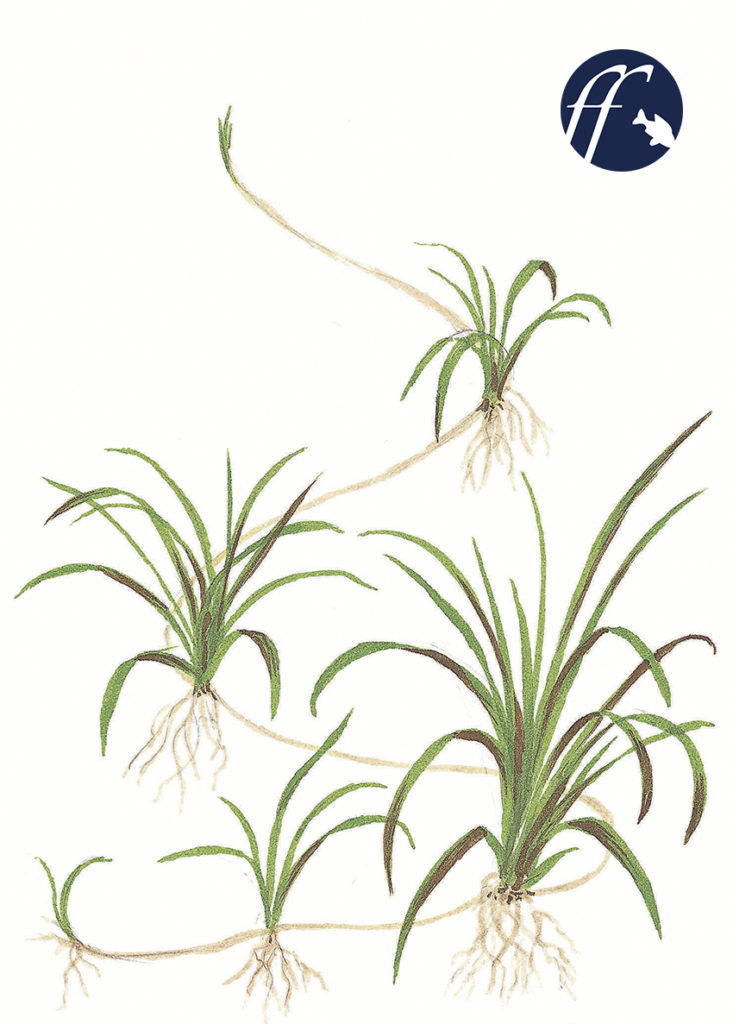

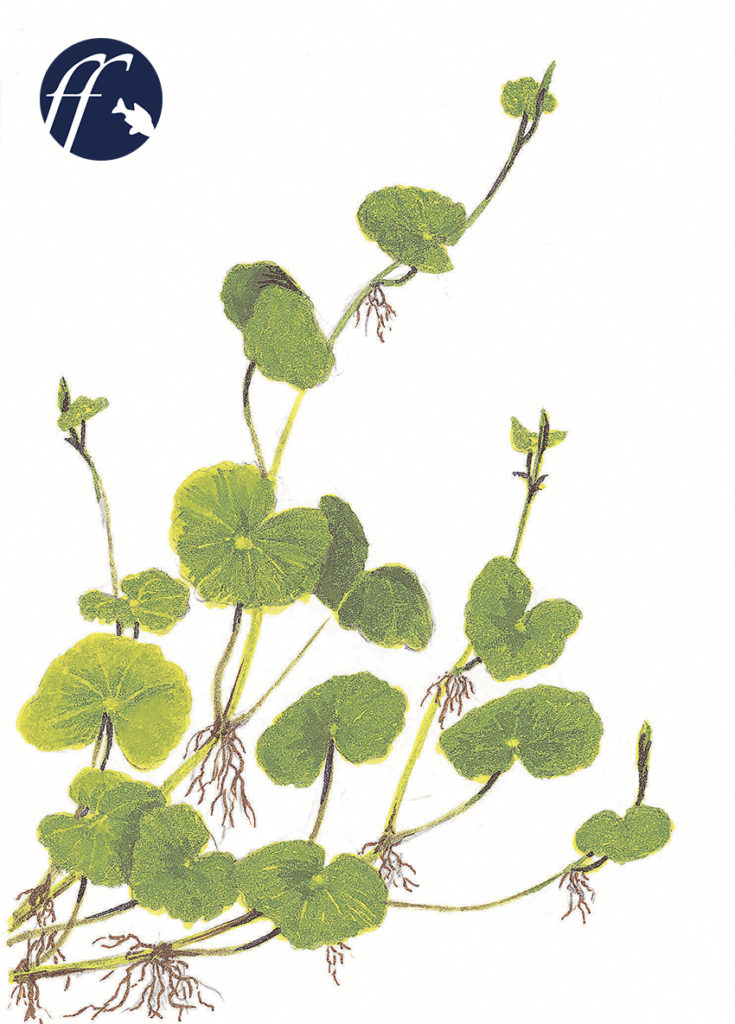

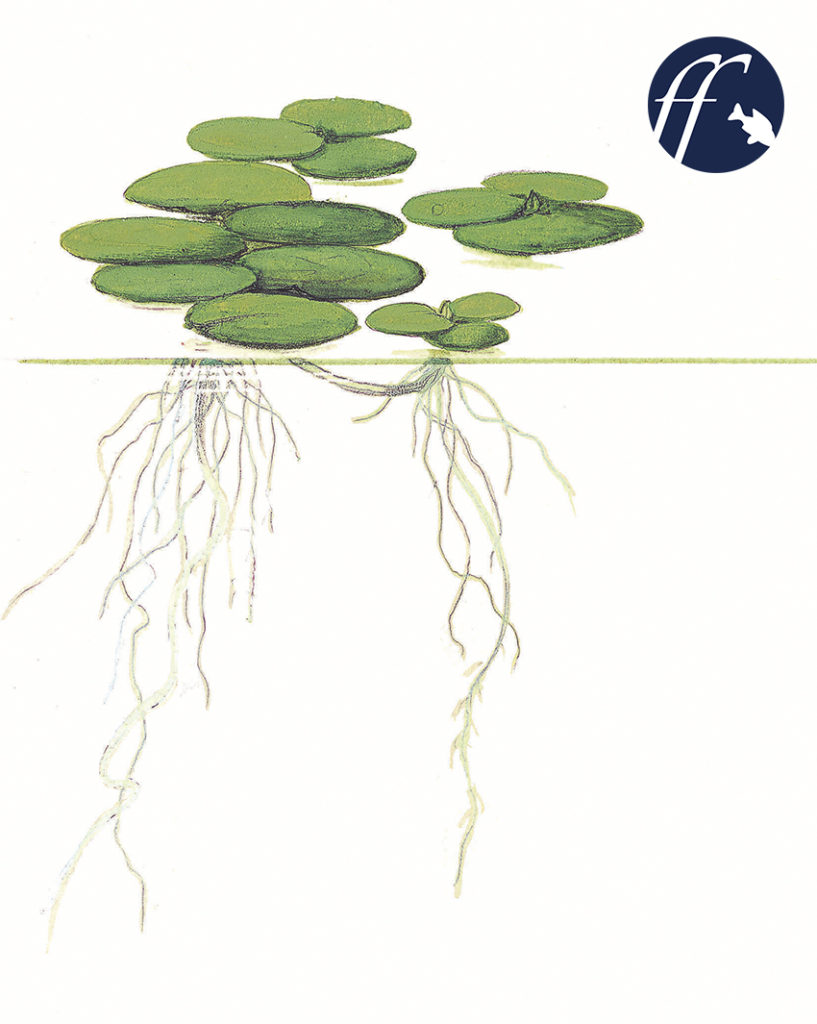

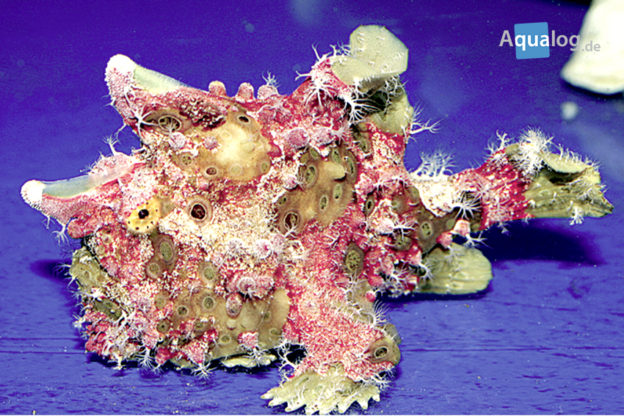

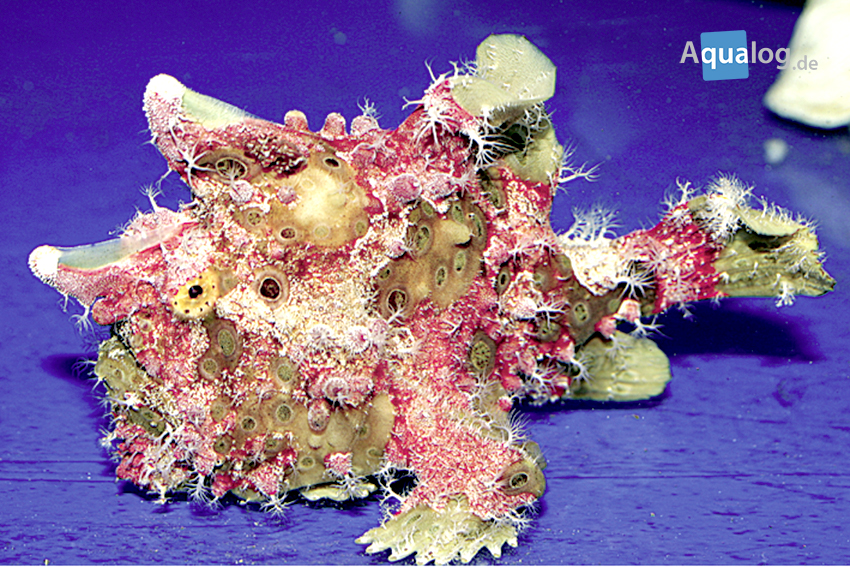

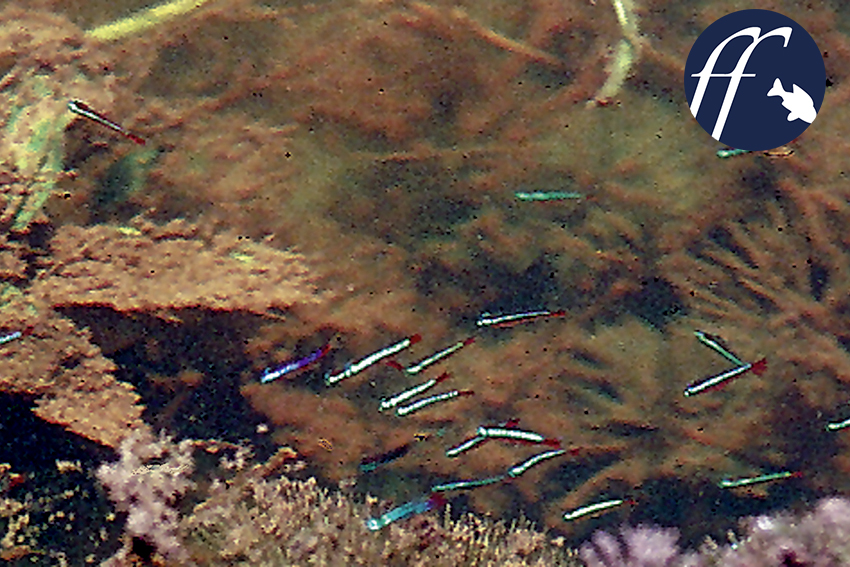

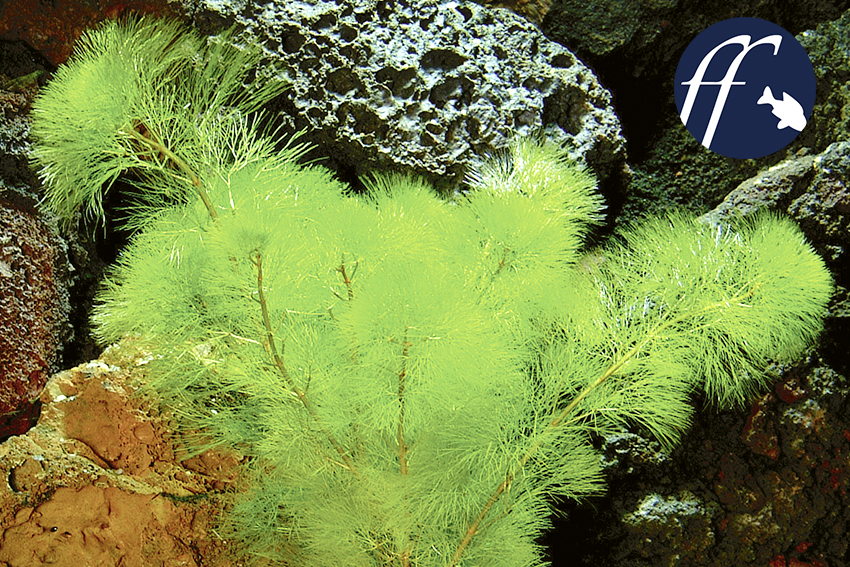

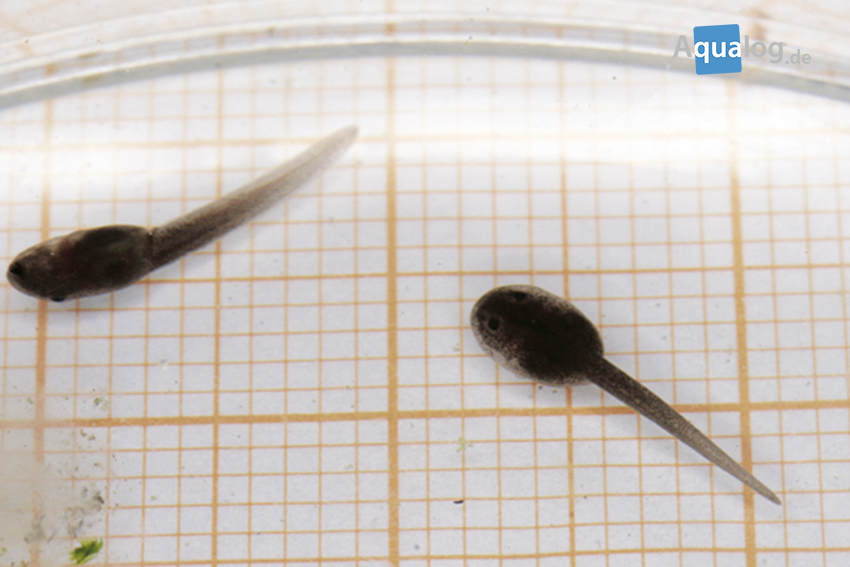

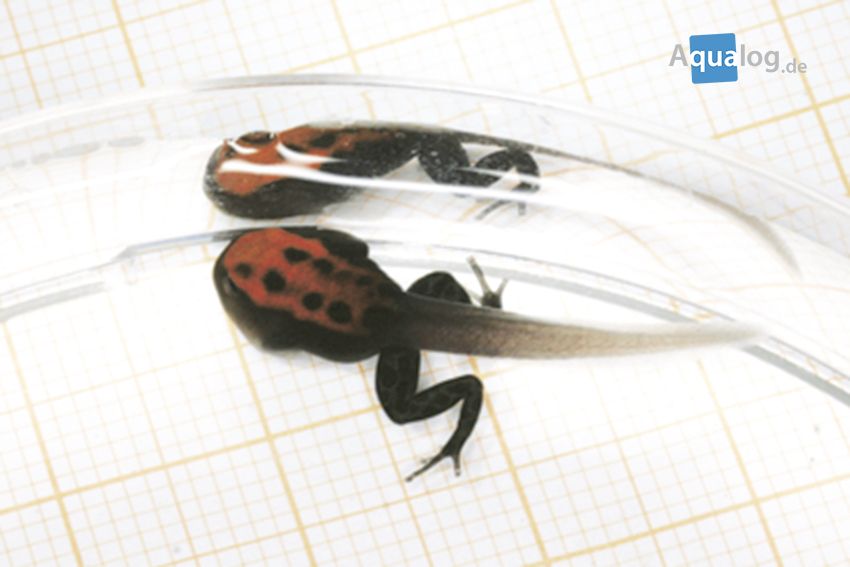

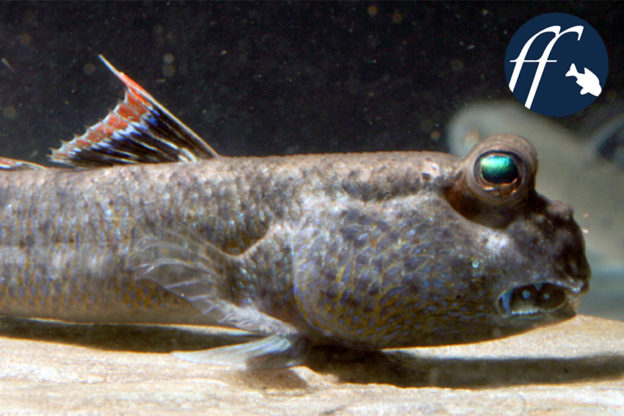

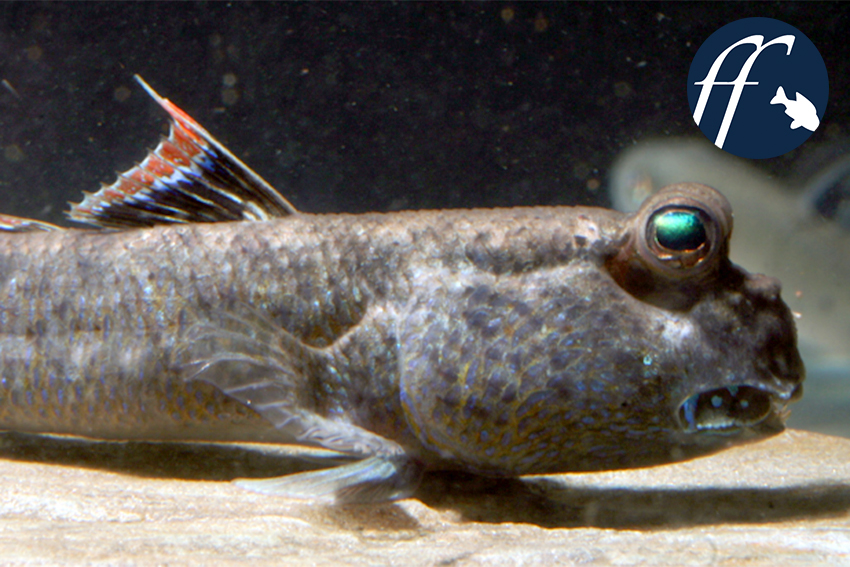

Ein unterschiedsloses und weitreichendes Verbot hätte erhebliche negative Auswirkungen auf verantwortungsbewusste Heim- und Nutztierhalter. Seit vielen Jahrhunderten teilen wir unser Leben mit einer Vielzahl von Arten, von Hunden und Katzen bis hin zu Goldfischen und Geckos. Seit Jahrzehnten werden lebende Tiere erfolgreich zwischen Ländern gehandelt. Hierfür gelten strenge Regeln, die regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, um die Gesundheit von Mensch und Tier zu schützen. Die Forschung zeigt, dass die Gesellschaft von Heimtieren die Gesundheit und das psychische Wohlbefinden des Menschen verbessert (was während der derzeit geltenden Kontaktsperren, die zu sozialer Isolation führen können, unglaublich wichtig ist). Heimtiere stellen für uns und unsere Kinder in einer zunehmend urbanisierten Welt eine direkte Verbindung zur Natur dar und tragen dazu bei, mehr Mitgefühl für Tiere und ein besseres Verständnis für natürliche Zusammenhänge zu entwickeln. Außerdem ist der Heimtierhandel ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Ganz gleich, ob es sich um ein herkömmliches Haustier wie einen Hund oder eine Katze oder um eine exotische Art wie tropische Fische, Schlangen oder Spinnen handelt – Heimtierhalter und Vertreter unserer Branche wissen um die Notwendigkeit, unsere tierischen Gefährten verantwortungsvoll und legal zu beschaffen und zu versorgen.

Wie viele andere Organisationen auch möchten wir die nicht nachhaltige Nutzung von und den illegalen Handel mit Wildtieren beenden. Umweltschädliche und gesetzeswidrige Praktiken, die der biologischen Vielfalt schaden, beschädigen den Ruf all derjenigen, die nachhaltig und legal arbeiten. Wir unterstützen die Entwicklung strengerer Richtlinien und ihre entschlossene

Durchsetzung auf der ganzen Welt, um diese Probleme anzugehen. Doch diese zentralen Herausforderungen werden durch unrealistische Aufrufe zu pauschalen Verboten marginalisiert.

Wir alle sollten uns gemeinsam für Veränderungen einsetzen, die zu dauerhaften und wirksamen Verbesserungen führen können. Wir alle sollten uns um eine bessere Regulierung des Handels mit wildlebenden Tieren und um eine strengere Durchsetzung dieser Regeln bemühen und dabei den Schwerpunkt auf die allgemeine menschliche Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere legen, um das Risiko der Übertragung von Zoonosen zu minimieren, die vom Menschen verursachte Zerstörung und Fragmentierung von Lebensräumen zu verringern und die biologische Vielfalt weltweit zu erhalten. Und wir alle sollten uns der Notwendigkeit bewusst sein, die Lebensgrundlagen der vielen Millionen Menschen zu erhalten, die ihren Lebensunterhalt durch den legalen Handel mit lebenden Tieren verdienen – insbesondere in Ländern, in denen die sozialen Sicherungsnetze fehlen, von denen wir in den Industrienationen (wo diese Argumente für Verbote häufig ihren Ursprung haben) profitieren.

Wir, die Unterzeichnenden, sind bereit, mit Regierungen, NGOs und anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um realistische, wissenschaftlich untermauerte und evidenzbasierte Lösungen zu finden, die die unsichere, illegale und nicht nachhaltige Nutzung reduzieren und gleichzeitig einen umweltschonenden, auf guten Praktiken basierenden Wildtierhandel unterstützen. All dies sind zentrale Aspekte des Washingtoner Artenschutzübereinkommens, der Biodiversitätskonvention und der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Svein A. Fosså, Präsident, EPO

Die im April 1990 in Wien gegründete European Pet Organization (EPO) ist ein Zusammenschluss von Verbänden, die sich für den Schutz und die Förderung der Interessen der europäischen Heimtierbranche einsetzen. Als Stimme des Heimtierhandels in Europa vertritt die EPO zehn Handelsverbände in zehn Ländern, in denen Tausende von Unternehmen, darunter zahlreiche KMU und Kleinstunternehmen, zusammengeschlossen sind.

Dominic Whitmee, Chief Executive, OATA (UK)

Die Ornamental Aquatic Trade Association (OATA) vertritt die Interessen von über 850 britischen Mitgliedern, die die gesamte Lieferkette für Heimaquarien abdecken – von Importeuren über Großhändler, Züchter und Einzelhändler bis zu Zubehörherstellern, darunter zahlreiche KMU und Kleinstunternehmen. Der Heimaquariensektor umfasst 12.000 Arbeitsplätze und trägt jährlich mit 400 Millionen Pfund zur britischen Wirtschaft bei.

Craig Brummell, Chairman of the Board, PIJAC Canada (CA)

Das Pet Industry Joint Advisory Council of Canada (PIJAC) ist der Zentralverband der kanadischen Heimtierbranche und verbindet die einzelnen Sektoren durch Schulung, Ressourcenbereitstellung und Interessenvertretung miteinander, um die verantwortungsbewusste Heimtierhaltung zu fördern. Der Verband vertritt über 1500 Unternehmen. Er fördert die Zusammenarbeit und die Entwicklung von Standards, um die kanadische Heimtierbranche, die 9 Milliarden Dollar pro Jahr erwirtschaftet, und Heimtiere haltende Familien überall zu unterstützen.

Mike Bober, President und CEO, PIJAC (USA)

Das 1971 gegründete Pet Industry Joint Advisory Council arbeitet im Namen der Heimtierbranche in den Vereinigten Staaten mit Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden zusammen und setzt sich dafür ein, Tierschutz, verantwortungsbewusste Heimtierhaltung, Umweltschutz, und die kommerzielle Verfügbarkeit gesunder Heimtiere zu fördern.

Shane Willis, Präsident, OFI

Ornamental Fish International (OFI) ist der wichtigste internationale Handelsverband der Zierfischbranche und vertritt diese seit seiner Gründung im Jahr 1980. OFI repräsentiert Mitglieder aus mehr als

30 Ländern weltweit und umfasst Unternehmen aus allen Bereichen der Branche (Hersteller, Exporteure, Importeure und Einzelhändler) sowie eine Reihe von NGOs und anderen Handelsverbänden. Der Verband vertritt und fördert die Interessen der Branche durch Lobbyarbeit bei verschiedenen Institutionen auf der ganzen Welt und durch die Schulung von Fachpersonal und Hobbyhaltern in verantwortungsbewussten und nachhaltigen Best Practices. Im Jahr 2017 haben die OFI-Mitglieder ihre neue Charta verabschiedet, die einen ethischen, fairen und legalen Handel garantiert.

Chris Newman, Chief Executive, REPTA (UK)

Die Reptile and Exotic Pet Trade Association (REPTA) vertritt die Interessen des Fachhandels mit Reptilien, Amphibien und wirbellosen Tieren im Vereinigten Königreich in allen Sektoren (Import, Groß- und Einzelhandel sowie Zucht). Der Handel mit exotischen Heimtieren trägt pro Jahr mit über 350 Millionen Pfund zur britischen Wirtschaft bei.

Dr. Jim Collins, Koordinator, SUN (UK)

Das Sustainable Users Network (SUN) ist eine Dachorganisation für angeschlossene Verbände in den Bereichen Handel und Haltung nicht domestizierter Tierarten sowie Zucht und Handel von Pflanzen. Mitglieder sind beispielsweise große Organisationen wie der National Council for Aviculture, das Hawk Board und die Royal Horticultural Society, aber auch zahlreiche kleine Fachgesellschaften.

Adolfo Santa-Olalla, Präsident der Kommission für lebende Tiere von AEDPAC (ES)

Die Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector Animal de la Compañía (AEDPAC) vereint die wichtigsten Importeure, Hersteller und Händler von Heimtierprodukten auf dem spanischen Markt. Ihr Ziel ist die Förderung der Heimtierbranche und des damit zusammenhängenden Handels mit Produkten und Zubehör, Futter, Dienstleistungen, Ausrüstung und Gesundheitsartikeln für Tiere.

Anzeige

Svein A. Fosså, Generalsekretär, NZB (NO)

Die 1978 gegründete Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB) hat insgesamt 160 Mitglieder, darunter Hersteller, Importeure sowie Groß- und Einzelhändler, die alle auf die Fortsetzung des Heimtierhandels angewiesen sind.

Dr. Gerrit Hofstra, Stellvertretender Sekretär, DIBEVO (NL)

Dieren Benodigdheden en Voeders (DIBEVO) ist die niederländische Dachorganisation, die alle Betriebe der Heimtierbranche in den Niederlanden vertritt, darunter Tierhandlungen, Großhändler, Exporteure, Importeure, Trockenfutterhersteller, Gartenmärkte mit Tier-Abteilungen und Tierpflegeunternehmen (d. h. Tierpensionen und Tierpflegesalons).

René Michaux, Präsident, PRODAF (FR)

Olivier Dominikowski, Präsident der PRODAF-Kommission für Nachverfolgbarkeit und Tierschutz

Das Syndicat professionnel des métiers et services de l’animal familier (PRODAF) ist der Dachverband, der sich in Frankreich für einen nachhaltigen Heimtierhandel und die direkt damit verbundenen Interessengruppen – Unternehmen und ihre Mitarbeiter – sowie für den Tierschutz einsetzt. PRODAF vereint und vertritt französische Händler (Zoofachgeschäfte, Gartenmärkte), Züchter, Fachleute für Hunde, Katzen und exotische Heimtiere, Tierpflegesalons, Hersteller, Großhändler, Importeure und Schulungszentren.

Kurt Essmann, Vorsitzender Zoofachhandel in der WKO (AT)

Der Ausschuss Zoofachhandel ist Teil des Bundesgremiums des Versand-, Internet- und allgemeinen Handels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Norbert Holthenrich, Präsident, ZZF (DE)

Dr. Stefan Hetz, Fachreferent für Heimtiere und internationale Beziehungen, ZZF

Der 1947 gegründete Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF) vertritt die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen der gesamten deutschen Heimtierbranche. Zu den Mitgliedern zählen Betriebe und Systemzentralen des Zoofachhandels, Heimtierpfleger im Salon, Heimtiergroßhändler und – züchter, Großhandelsunternehmen sowie Hersteller von Heimtierfutter und -bedarf. Der ZZF engagiert sich für einen verantwortungsvollen und tiergerechten Umgang mit Heimtieren und hat sich zum Ziel gesetzt, die positiven Auswirkungen einer tierschutzgerechten Heimtierhaltung gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien und der Politik sowie anderen Meinungsbildnern aktiv darzustellen. Das Serviceunternehmen des ZZF, die Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe GmbH (WZF), spielt als Medienunternehmen sowie als Veranstalter der INTERZOO, der größten internationalen Fachmesse für Heimtierbedarf, eine herausragende Rolle in der internationalen Heimtierbranche.