Draußen ist herrliches Wetter, es ist sommerlich warm, sogar die Pantherschildkröten aus Sambia verbringen ihre Tage schon freilaufend im Garten. Aber heute soll es nicht um Reptilien, sondern um Fische aus dem Schwarzen Kontinent gehen. Im Gegensatz zu ihren Vettern aus Südamerika ist die Mehrzahl der Afrikanischen Salmler nämlich im Hobby immer noch ziemlich unterrepräsentiert!

Salmler: die bezahnten Kinder Gondwanas

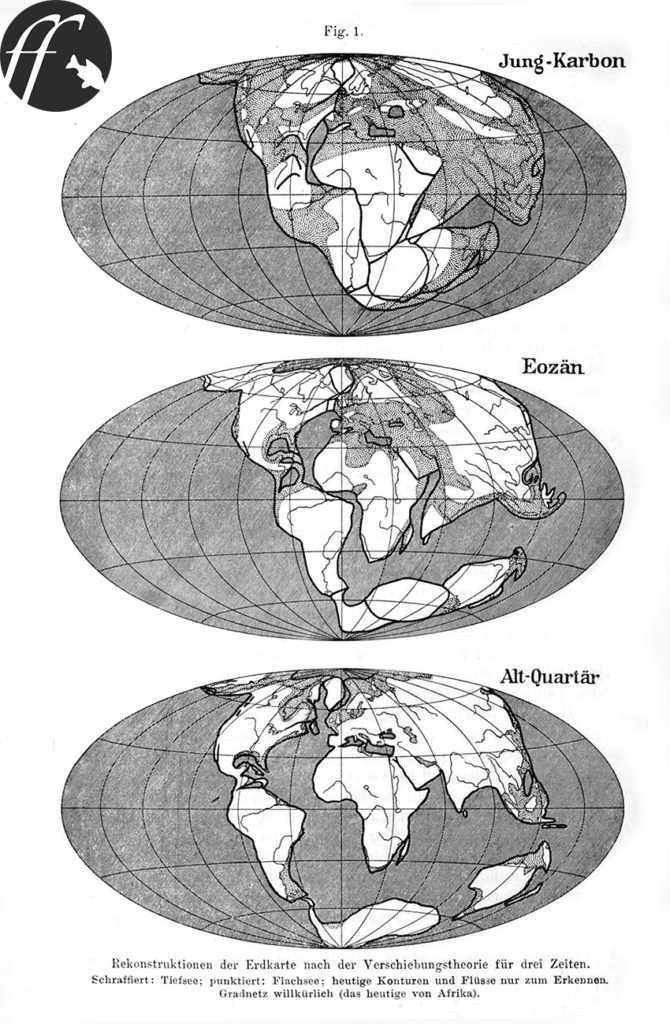

Aus dem Weltall betrachtet erscheint die Erde als Blauer Panet, weil etwa 2/3 der Oberfläche von Wasser bedeckt ist. Davon entfallen weniger als 3% auf das Süßwasser. Die Landflächen sind über die Erdoberfläche verstreut und werden Kontinente genannt, die von Ozeane genannten Meeren voneinander getrennt sind. Das war nicht immer so. Wie wir heute wissen, schwimmt die äußere Erdkruste sozusagen auf flüssigem Gestein, dem Magma. Vor etwa 325 Millionen Jahren bis vor rund 150 Millionen Jahren waren alle zu dieser Zeit existierenden Landmassen zu einem einzigen Superkontinent zusammengeschlossen, den Alfred Wegener, der Entdecker der Kontinentaldrift, Pangäa nannte.

Was ist Kontinenatldrift? Alfred Wegener (Die Entstehung der Kontinente und Ozeane, 4 überarbeitete Auflagen zwischen 1915 und 1929) fiel auf, dass die Ränder der heutigen Kontinente, allen voran Südamerkas Ost- und Afrikas West-Rand, ineinander passen wie zwei Puzzleteile. Er schloss daraus, dass sie früher einmal zusammen gehangen haben und sich im Laufe von Jahrmillionen auseinanderbewegten, was er als Naturwissenschaftler natürlich nicht aufgrund der Küstenlinien sondern mit wissenschaftlichen Methoden bewies. Heute hat man das Modell, dass die oberirdischen Landmassen auf unterseeischen Sockeln sitzen, verfeinert. Zwischen den Kontinentalsockeln gibt es Bruchkanten. Entlang der Bruchkanten versinkt teilweises festes Gestein in den flüssigen Erdmantel und wird flüssiger Bestandteil des selben, während an anderer Stelle durch vulkanische Aktivität Bruchkanten erweitert und durch erstarrendes Magma aufgefüllt werden. Durch diese Aktivität im Untergrund, die vom Prinzip her ein wenig mit einer Rolltreppe verglichen werden kann, bewegen sich die Kontinentalsockel und mit ihnen die darauf befindlichen Landmassen.

Anzeige

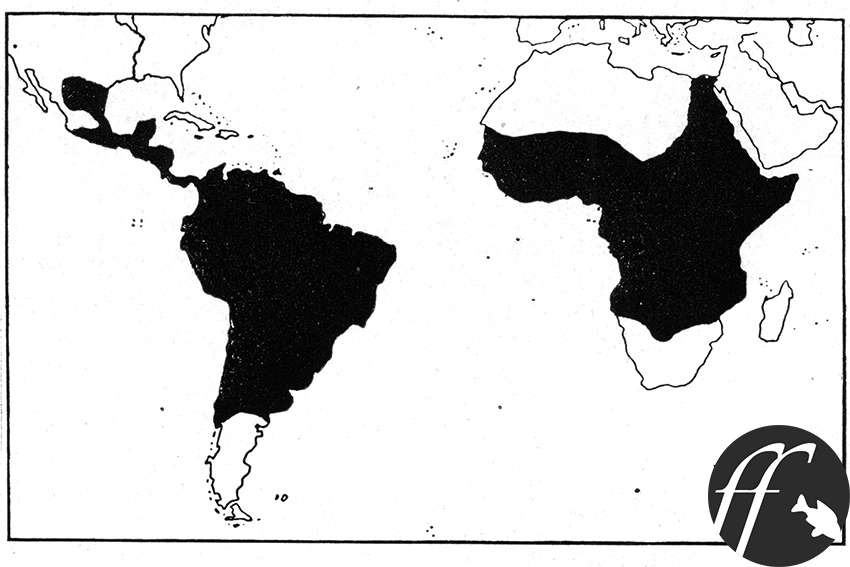

Vor etwa 230 Millionen Jahren begann der Zerfall Pangäas. Zunächst trennte sich ein riesiger Südkontinent, Gondwana, der fast die Hälfte von Pangäa umfasste, ab. Gondwana war aus den Landmassen der heutigen Erdteile Südamerika, Afrika, Antarktika, Australien, Arabien, Madasgaskar, Neuguinea und Indien, sowie eine kontinentale Scholle, die heutzutage zum größten Teil unter Wasser liegt und wegen ihrer höchsten, heute über Wasser befindlichen Erhebung – Neuseeland – Zealandia genannt wird. Vor etwa 150 Millionen Jahren begann auch Gondwana zu zerfallen. Zunächst trennte sich Madagaskar ab. Aufgrund von Dinosaurier-Fossilien nimmt man gegenwärtig an, dass sich Südamerika vor etwa 100 Millionen Jahren von Gondwana trennte und auf Drift Richtung Nordamerika ging. Für Süßwasserfischarten war es von da an unmöglich, von Afrika nach Südamerika zu gelangen (und natürlich auch umgekehrt). Besonders Süßwasserfische, die eine vollständige Intoleranz gegen Salzwasser zeigen sind darum unwiderlegbare Indizien dafür, welche Fischarten vor dem Auseinanderbrechen von Südamerika und Afrika bereits existierten. Berühmte Beispiele hierfür sind die Vielstachler (Nanderbarsche) mit z.B. Polycentrus (Guyana-Länder) und Polycentropsis (Westafrika), oder eben die Salmler. Bis heute gibt es keine einzige (mir bekannte) Salmler-Art, die im Meer vorkommt und um Arten, die Brackwasser tolerieren, aufzuzählen, reichen die Finger einer Hand.

Heutzutage sind die Salmler eine sehr arten- und formenreiche Fischgruppe, die es in Afrika und Amerika gibt, wobei nur wenige Arten Mittelamerika besiedeln und nur eine einzige Nordamerika. In Mittel- und Südamerika liegt mit 1453 bekannten Arten (Stand: März 2020) die größte Artenvielfalt vor, in Afrika gibt es hingegen „nur“ 348 Arten. Der Grund hierfür mag darin liegen, dass die Salmlerverwandtschaft in Südamerika quasi „Alleinherrscher“ ist, während in Afrika die sekundär hinzu gekommenen Karpfenfische in stetiger Konkurrenz um geeignete Lebensräume zu den Salmlern steht.

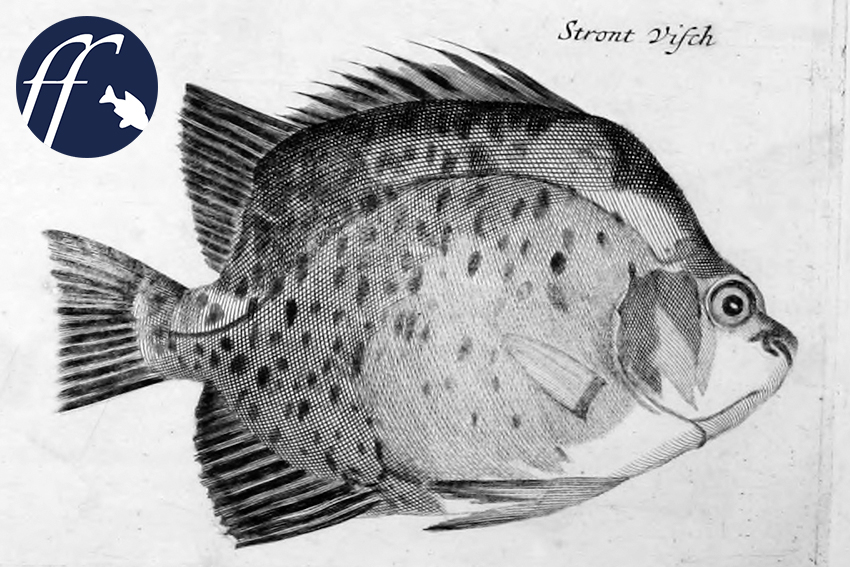

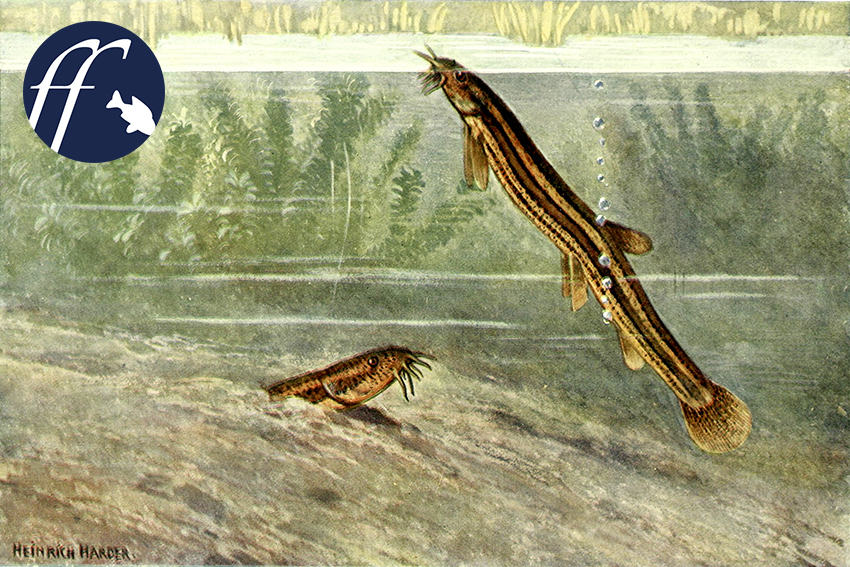

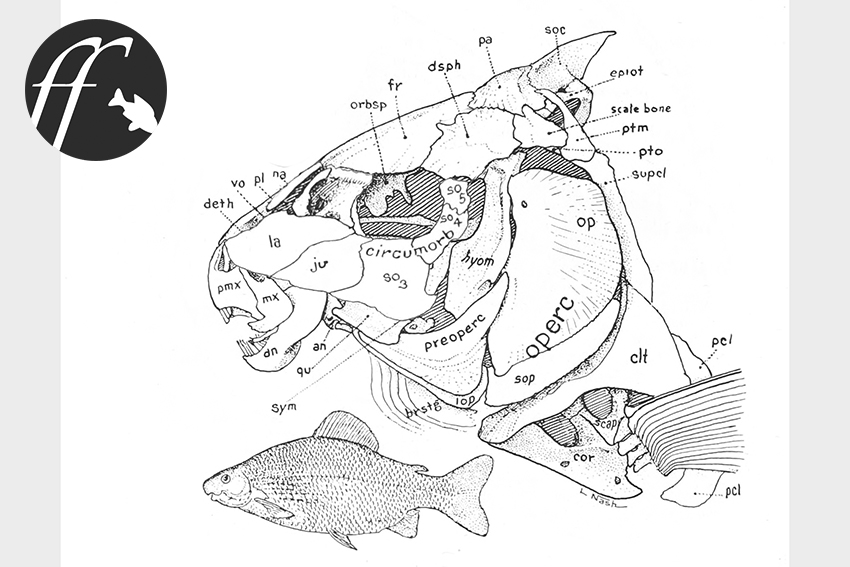

Die hohe Diversität macht es sehr schwer, die Salmler sinnvoll zu klassifizieren und bis heute fehlt es an einer wirklich befriedigenden Phylogenie, also einem die Entwicklungsgeschichte und genaue Verwandtschaftsgrade abbildenden Stammbaum. Bereits die Definition des Begriffes „Salmler“ ist kniffelig. Historisch bezeichnet man die Salmler so, weil sie eine kleine, strahlenlose Fettflosse am Rückenende besitzen. Das kannten die frühen europäischen Naturforscher des 18. Jahrhunderts nur von den Lachsfischen, deren bekanntester Vertreter der Atlantische Lachs (Salmo salar) ist; etliche Salmlerarten wurden im 18. Jahrhundert folgerichtig auch, genau wie der Lachs, die Forelle und der Saibling in der Gattung Salmo beschrieben. Der Lachs wird vielerorts auch „Salm“ genannt, davon leitet sich der deutsche Populärname „Salmler“ ab. Unstrittig ist, dass die Salmler (Characiformes) zu den Ostariophysi zählen, zu denen man z. B. auch Karpfenfische (Cypriniformes) und Welse (Siluriformes) stellt. Ihr gemeinsames, wohl monophyletisches (also im Zuge der Entwicklungsgeschichte des Lebens nur einmal entstandenes) Merkmal ist der Webersche Apparat, eine aus kleinen Knochen gebildete Spange, die das Innenohr mit der Schwimmblase verbindet (dadurch hören die Ostariophysi mindestens so gut wie wir Menschen), und ein Verbindungsgang zwischen der Schwimmblase und dem Verdauungstrakt. Die Schwimmblase ist ein gasgefülltes Organ im Körperinneren vieler Fische. Mit Hilfe der Schwimmblase steuern sehr viele Fische den Auftrieb ihres Körpers, sie ermöglicht also ein kraftsparendes Schwimmen. Nicht alle Fische haben eine Schwimmblase, Haie benutzen zum gleichen Zweck z. B. eine sehr ölhaltige Leber, andere Fische haben die Schwimmblase auch sekundär reduziert, weil sie als Bodenfische keinen Auftrieb brauchen. Bei den Barschartigen Fischen (Perciformes) fehlt sowohl der Webersche Apparat wie auch der Verbindungsgang zwischen Schwimmblase und Verdauungstrakt. Während Ostariophysi also den Gasdruck in der Schwimmblase durch Luftschlucken oder „Pupsen/Rülpsen“ regulieren können, geht das bei Barschartigen nur vergleichsweise langsam über den Gasaustausch im Blut. Es verwundert darum nicht, dass viele Ostariophysi – man denke an Schmerlen oder Panzerwelse – durch Luftschlucken eine Notatmung vollziehen können, wenn der Sauerstoffgehalt des Wasser zu stark sinkt. Das können auch zahlreiche Salmler, bei manchen Arten, wie den Trahiras (Hoplias und verwandte Gattungen) oder dem Afrikanischen Hechtsalmler (Hepsetus) ist eine solche Hilfsatmung sogar obligatorisch, d.h., sie ertrinken, wenn man ihnen den Zugang zur Wasseroberfläche verwehrt.

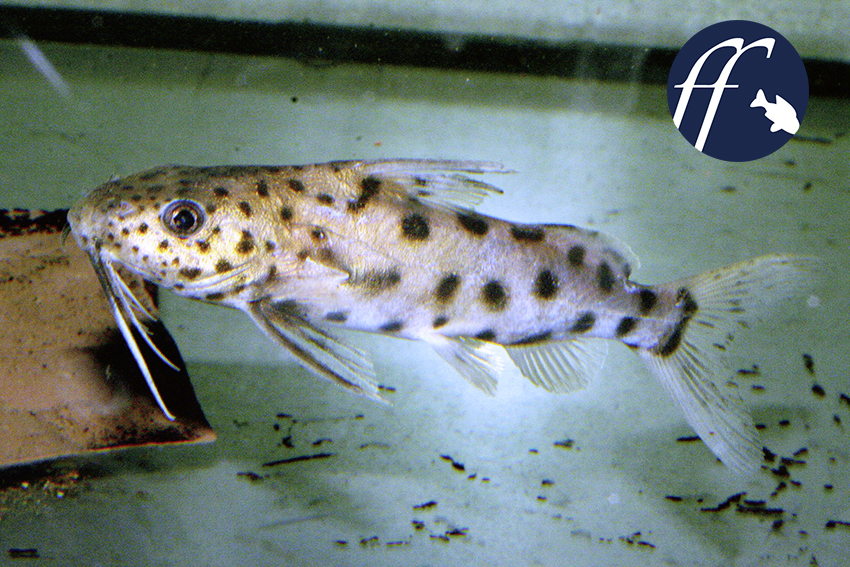

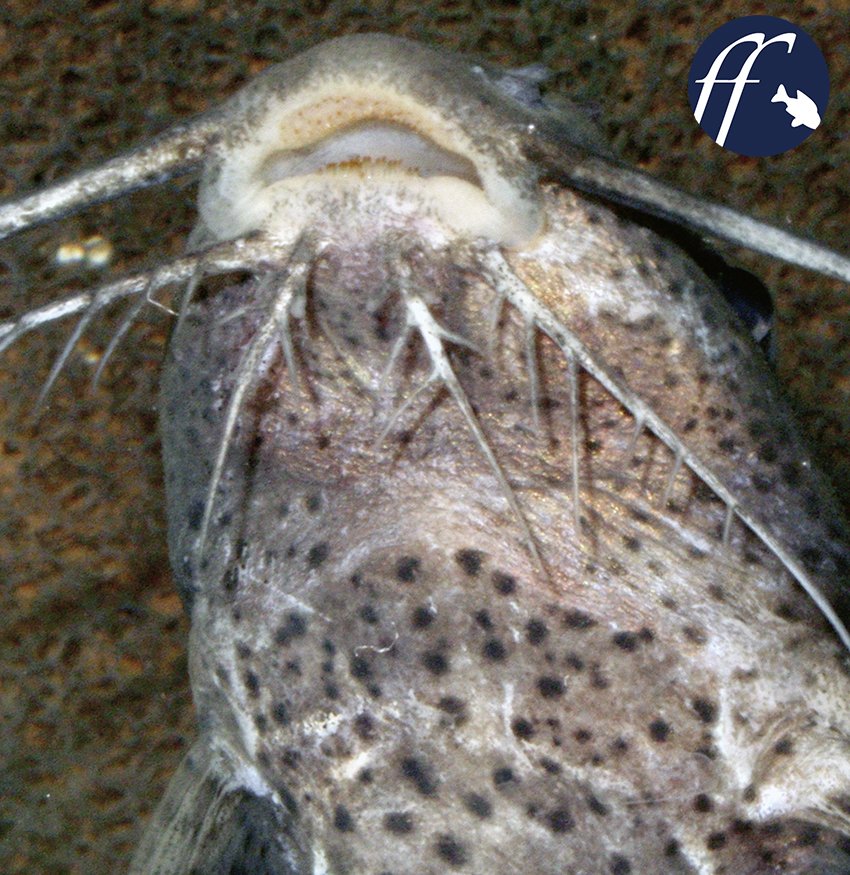

Im Gegensatz zu anderen Ostariophysi haben Salmler vielgestaltige Kieferzähne. Bei den Karpfenfischen fehlen solche Kieferzähne, sie haben zum Zerkleinern der Nahrung ausschließlich tief im Hals sitzende Schlundzähne, die Welse hingegen aus dichten Zahnansammlungen bestehende Zahnkissen, die sich nicht auf die Kiefer beschränken, sondern auch am Gaumen und im Zungenbereich angeordnet sind. Man kann die Salmler also folgendermaßen definieren: Ostariophysi mit Fettflosse und Kieferzähnen, wobei die Fettflosse in seltenen Fällen fehlen kann.

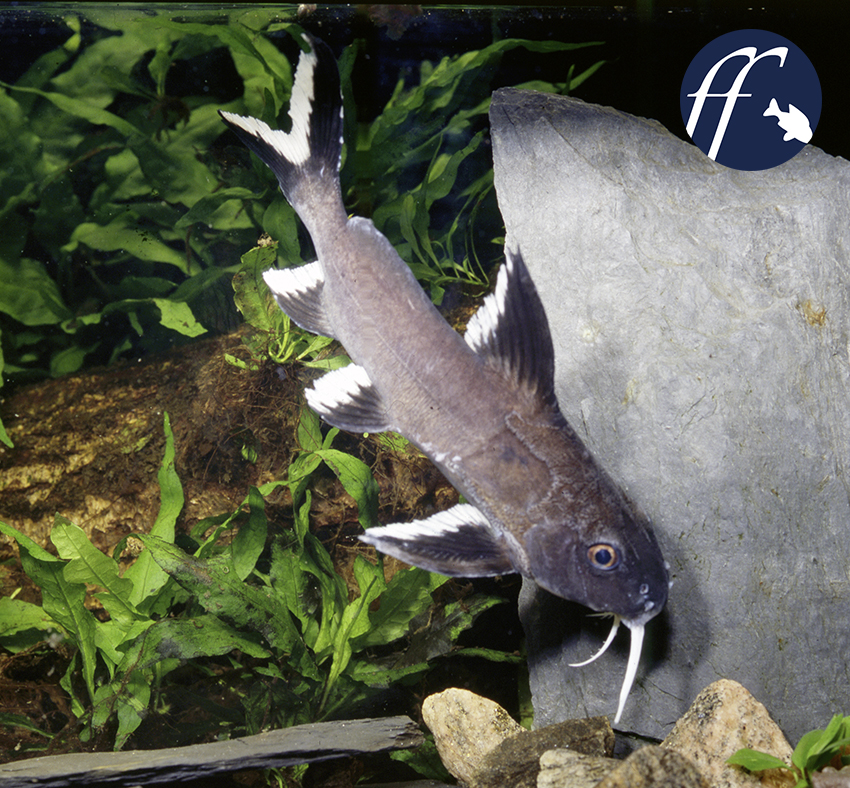

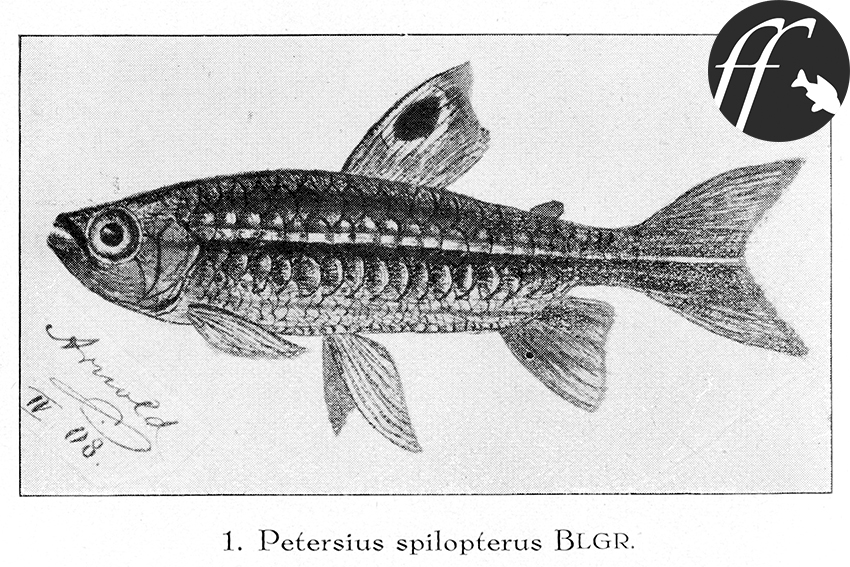

Die Verwandtschaftsbeziehungen der Salmler untereinander sind, wie oben bereits erwähnt, noch Gegenstand intensiver Forschung und nicht befriedigend verstanden. Man fasst sie in der Ordnung Characiformes zusammen, die in zwei Unterordnungen aufgeteilt wird, die Citharinoidei (nur in Afrika) mit zwei Familien Citharinidae (8 Arten) und Distichodontidae (140 Arten), sowie die hauptsächlich in der Neuen Welt vorkommende Unterordnung Characoidei, von der zwei Familien, die Alestidae (186 Arten) und die Hepsetidae (8 Arten) ausschließlich in Afrika gefunden werden. Während die aktuellste Phylogenie der Salmlerartigen (Mirande, 2018) eine Monophylie aller Characiformes für wahrscheinlich hält, sehen Chakrabarty et al. (2017) das anders und sehen die Geradsalmler aus Afrika (Citharinoidei) als Schwestergruppe zu den übrigen Salmlern (Characoidei), die ihrerseits enger mit den Welsen (Siluriformes) verwandt sind.

Anzeige

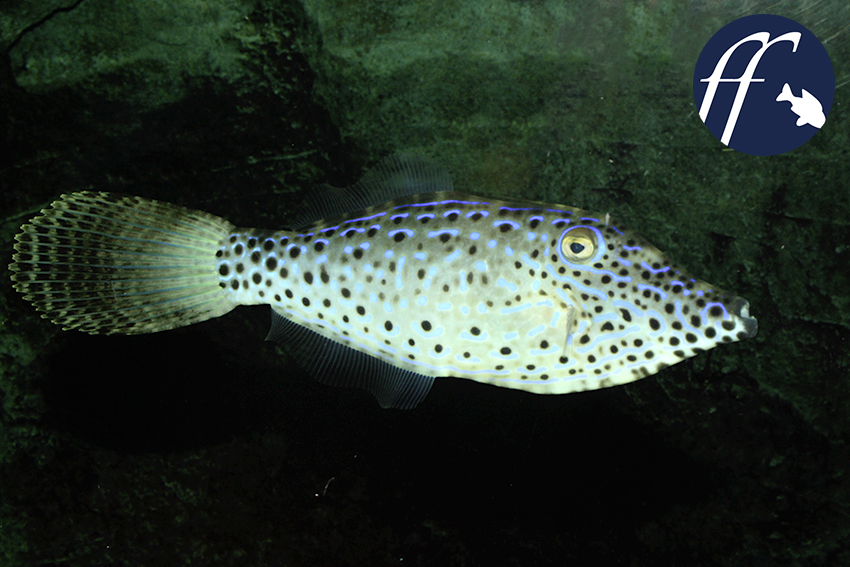

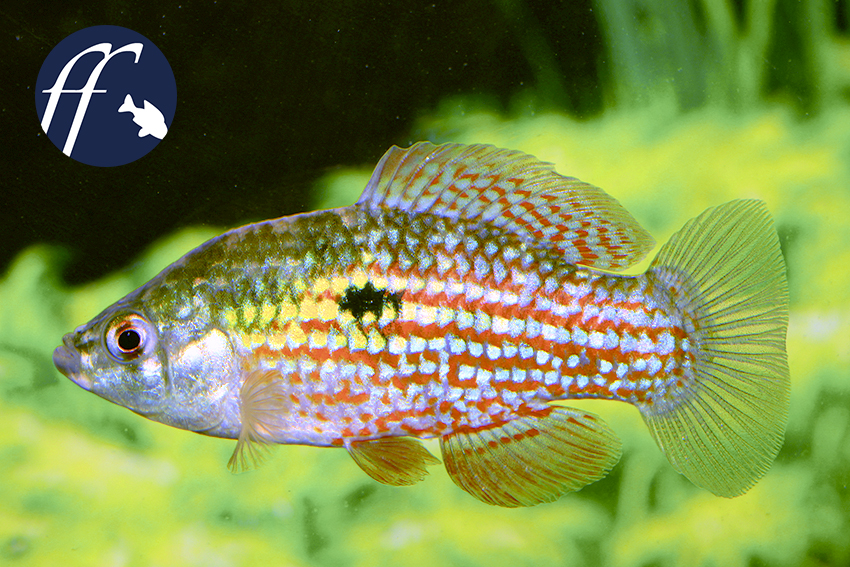

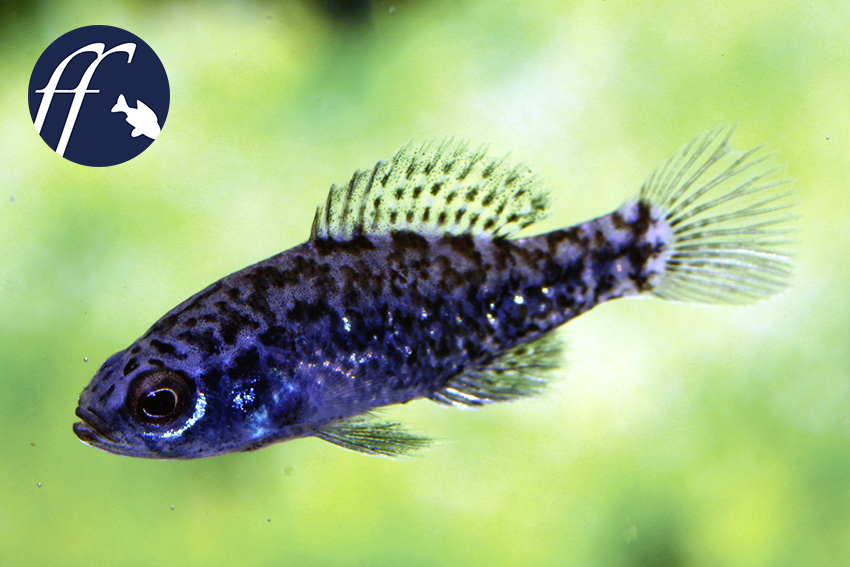

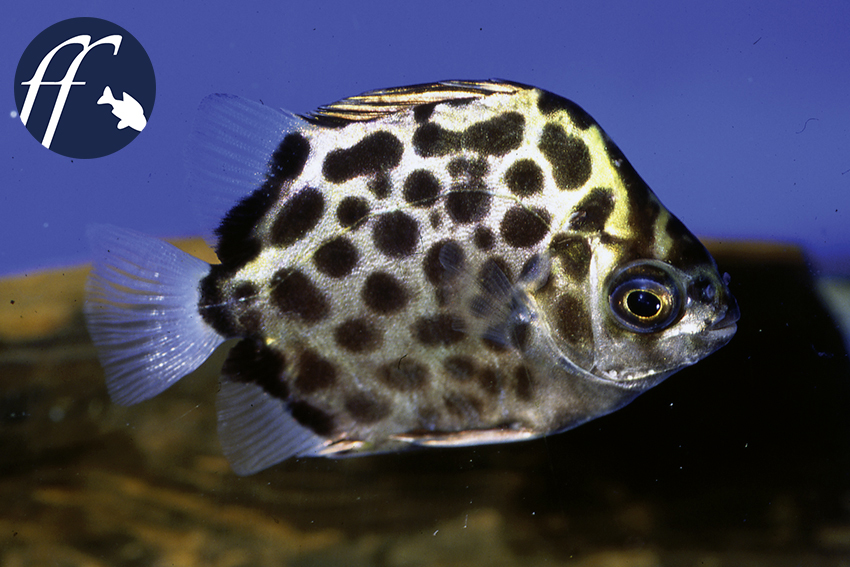

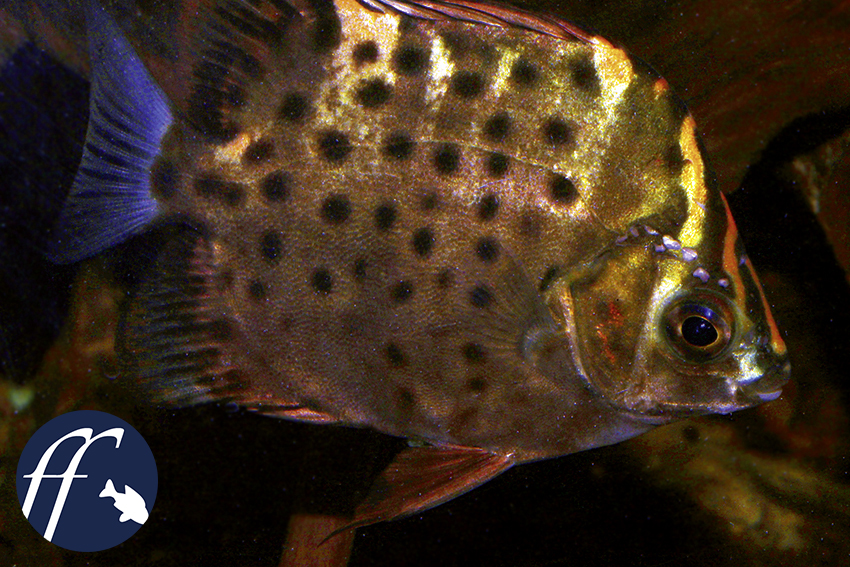

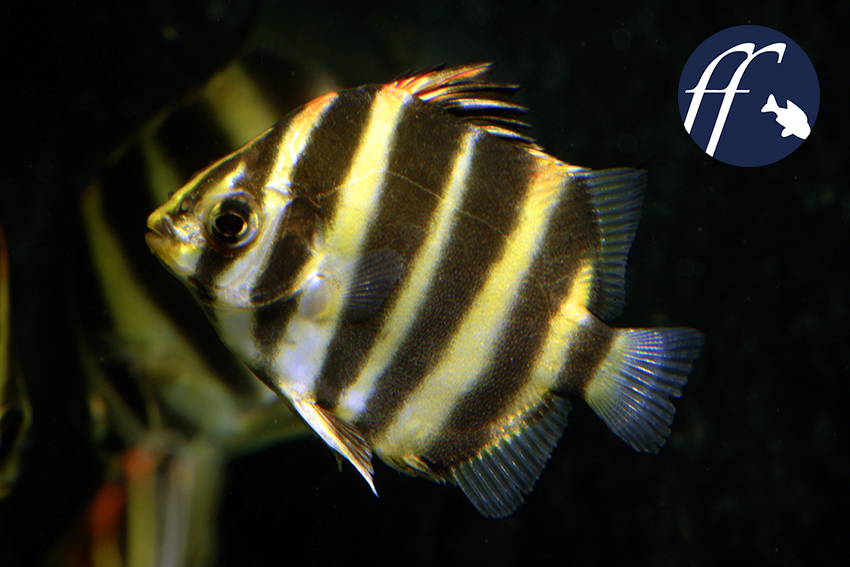

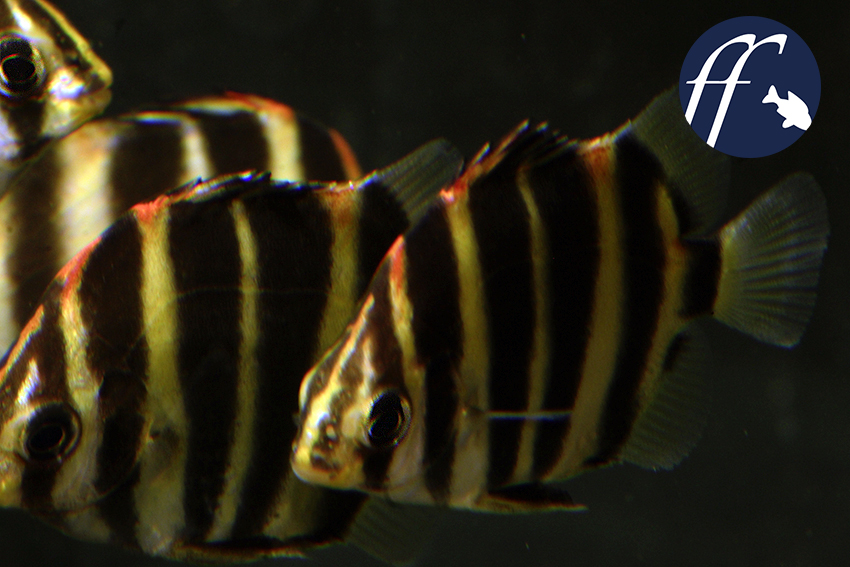

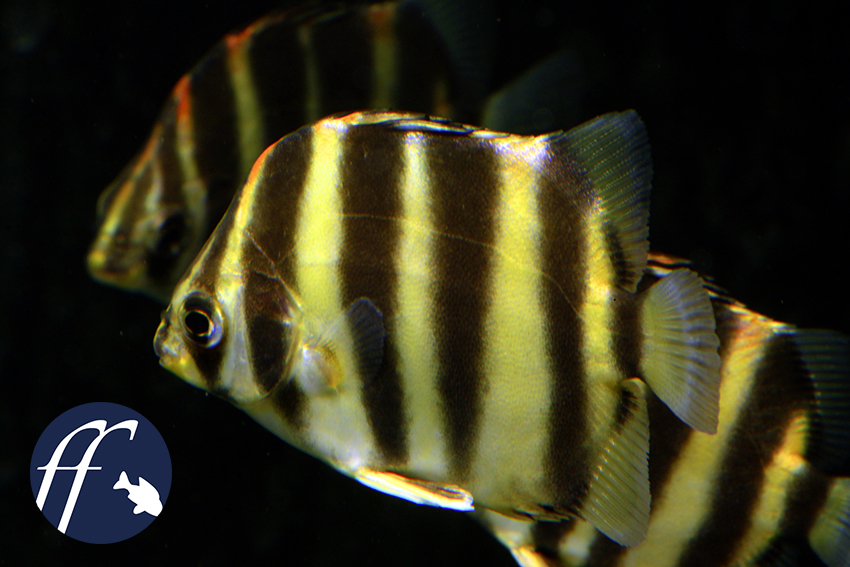

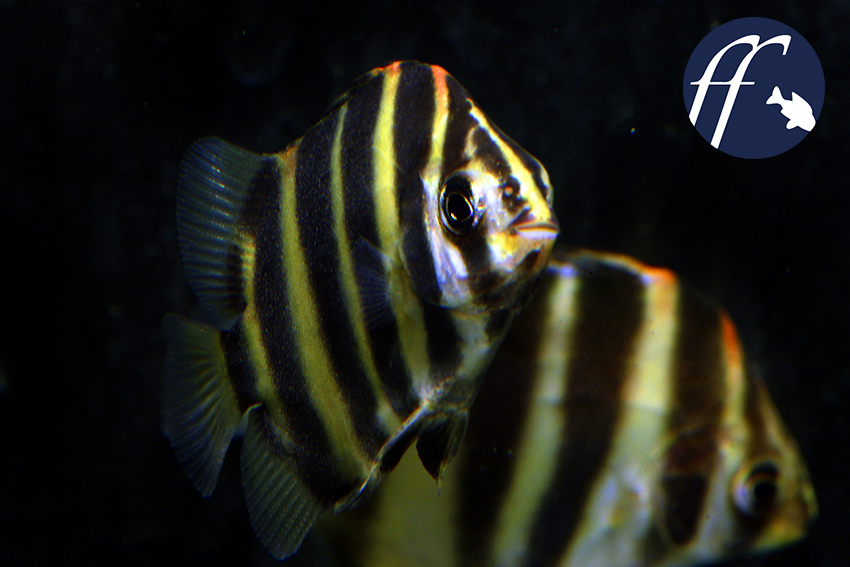

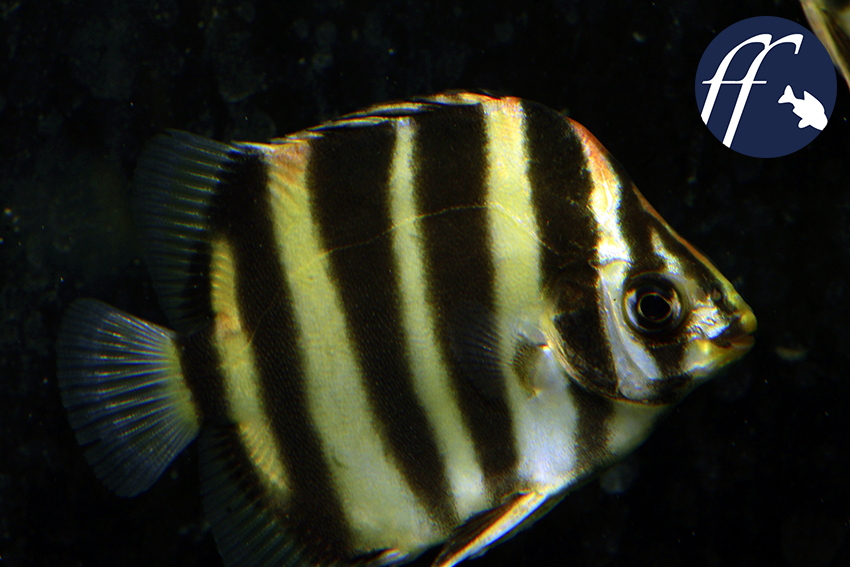

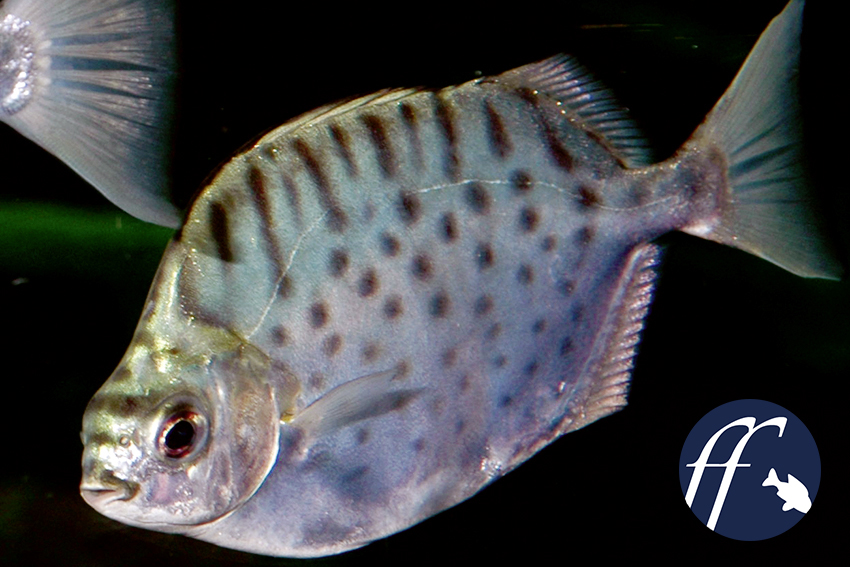

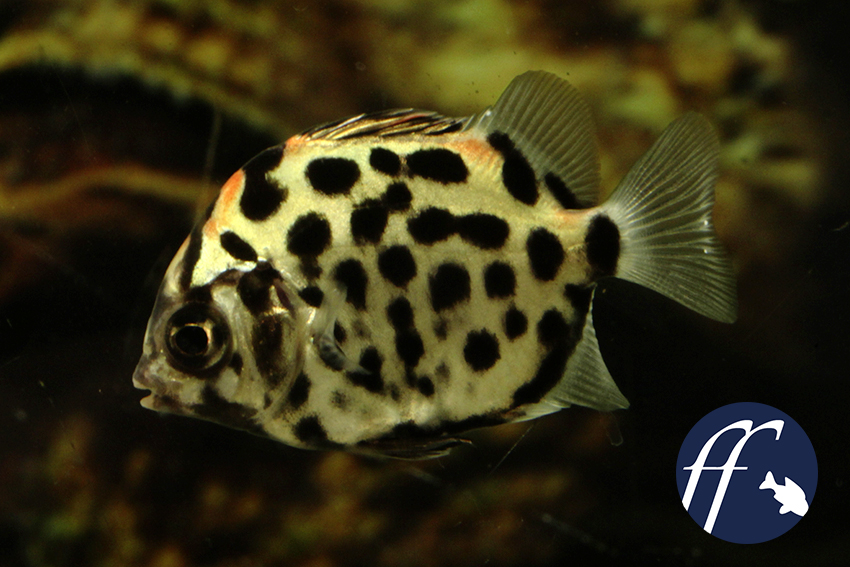

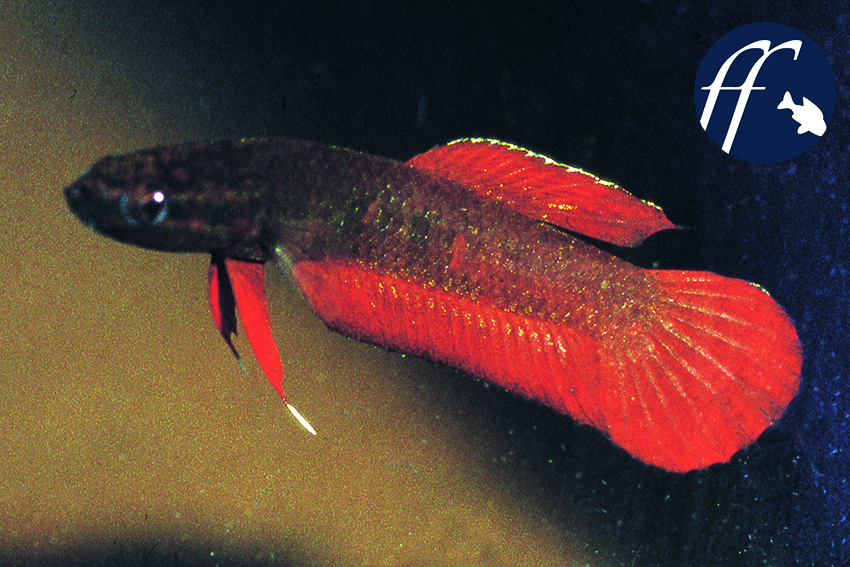

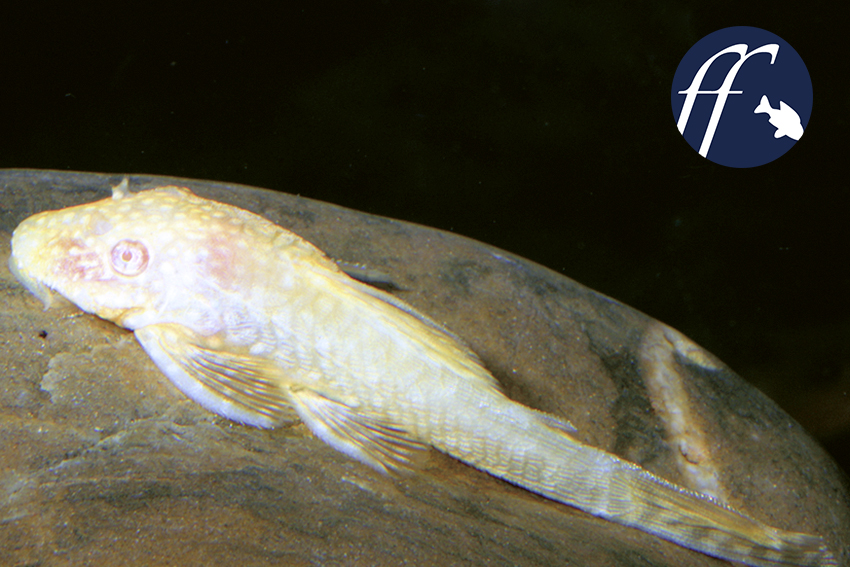

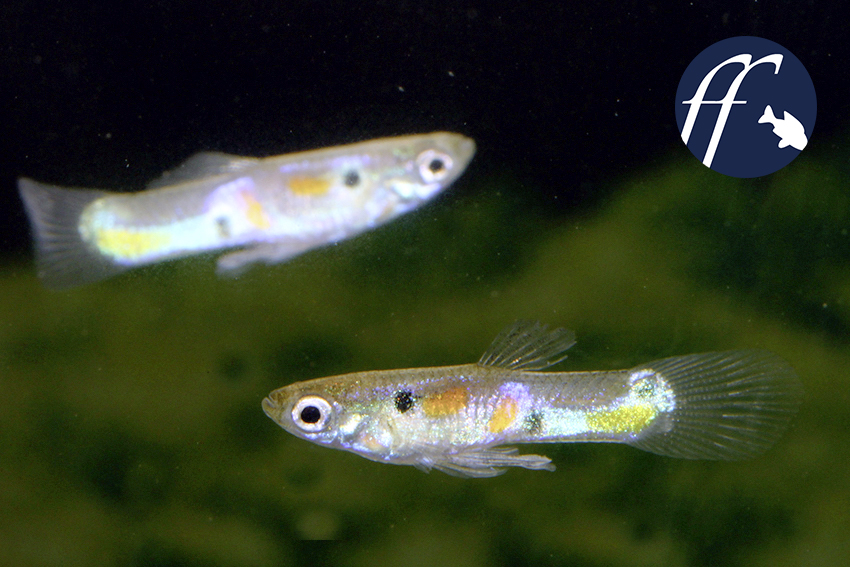

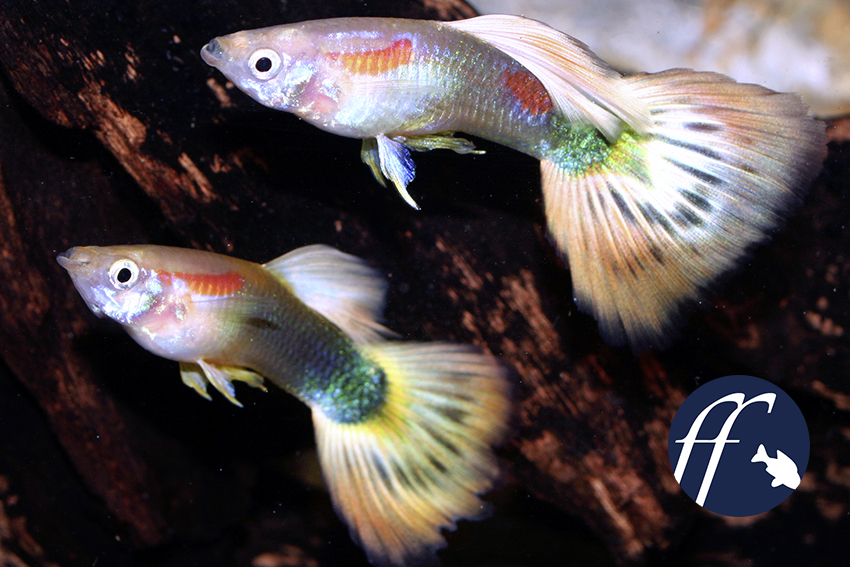

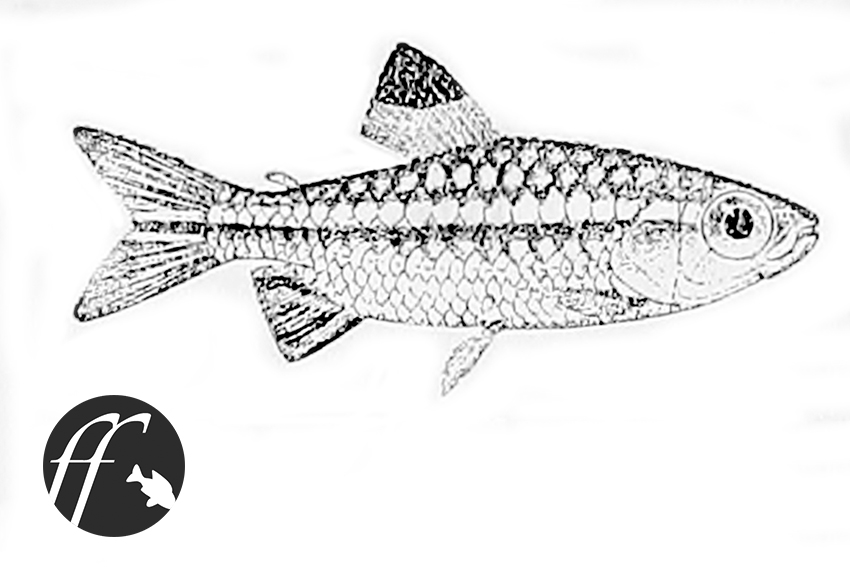

Sehr viele Salmlerarten gehören zu den bedeutendesten Zierfischen überhaupt, etwa der Rote Neon (Paracheirodon axelrodi), auf den geschätzt fast 20% aller weltweit gehandelten Zierfische entfallen, sowie die zahlreichen Hemigrammus– und Hyphessobrycon-Arten, Ziersalmler (Nannostomus), Beilbäuche (Gasteropelecidae), die unter Raubfischfans beliebten Piranhas und Trahiras usw. Die afrikanischen Salmler spielen hingegen aquaristisch gesehen nur eine Nebenrolle. Nur eine einzige Art, der Kongosalmler Phenacogrammus interruptus, gehört zum Standardangebot des Zoofachhandels, vielleicht ein Dutzend weitere Arten findet man dort als Raritäten. Das ist sehr schade, denn die Afrikanischen Salmler sind ebenfalls sehr divers und viele Arten bleiben klein und sind z.T. wunderschön gefärbt.

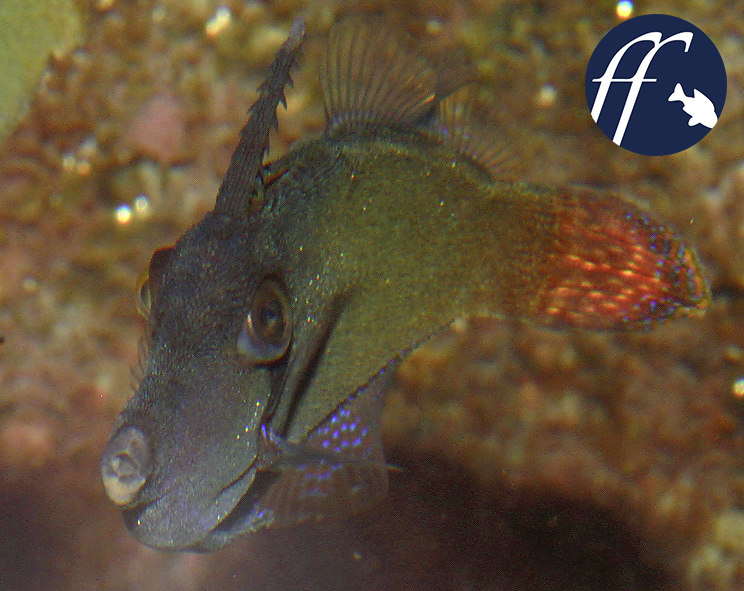

Das Bookazine No8 hat als Schwerpunktthema Afrikanischen Salmler; alle bislang bekannten Arten der Gattungen Citharidium, Cithrinops, Citharinus, Xenocharax und Distichodus werden in Wort und Bild vorgestellt.

Hier gibt es das Bookazine 8: https://www.tierverliebt.shop/NEWS-Bookazine-Nr-8-Fruehjahr-2020

Das Poster zum Bookazine 8 zeigt die aquarstisch bedeutsamsten Vertreter der besprochenen Gattungen.

Frank Schäfer

zitierte Literatur:

Boulenger, G. A. (1909): Catalogue of the fresh-water fishes of Africa in the British Museum (Natural History). Band 1. London.

Gregory, W. K. (1959): Fish skulls; a study of the evolution of natural mechanisms. Transactions of the American Philosophical Society, Band 23, Teil 2

Chakrabarty, P., B. C. Faircloth, F. Alda, W. B. Ludt, C. D. McMahan, T. J. Near, A. Dornburg, J. S. Albert, J. Arroyave, M. L. J. Stiassny, L. Sorenson & M. E. Alfaro (2017): Phylogenomic Systematics of Ostariophysan fishes: Ultraconserved Elements Support the Surprising Non-monophyly of Characiformes. Systematic Biology, 66 (6): 881–895, DOI: 10.1093/sysbio/syx038

Mirande, J.M. (2018): Morphology, molecules and the phylogeny of Characidae (Teleostei, Characiformes). Cladistics, Juni 2018. doi: 10.1111/cla.12345

Rachow, A. (1928): Handbuch der Zierfishkunde. Wegner, Stuttgart.

Stansch, K. (1914): Die exotischen Zierfische in Wort und Bild. Vereinigte Zierfisch-Züchtereien in Rahnsdorfer Mühle (vormals in Conradshöhe).

Walter, E. (1913): Unsere Süßwasserfische. Quelle & Meyer, Leipzig.

Wegener, A. (1922): Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. 3., gänzlich umgearbeitete Auflage. Die Wissenschaft. Einzeldarstellungen aus der Naturwissenschaft und Technik. Band 66. Vieweg, Braunschweig